Reconnaissance

Le nom de Joseph Czapski, autant que son exceptionnelle destinée, son œuvre de peintre et ses écrits restent aujourd’hui relativement méconnus en Europe et dans le monde, si l’on excepte quelques cercles de fervents amateurs en Suisse et en France, et bien sûr en Pologne où il fait pour ainsi dire figure de héros national mais sans que son œuvre de peintre n’ait vraiment été, jusque-là, évaluée à la hauteur qui est la sienne. Est-il exagéré de parler de méconnaissance à propos de la réception de l’œuvre de Joseph Czapski par les milieux de l’art européen de la deuxième moitié du XXe siècle, et particulièrement en France, s’agissant autant des spécialistes plus ou moins avérés du « milieu » que des relais médiatiques ?

Je ne le crois pas, et ne prendrai qu’un exemple pour l’illustrer en consultant l’ouvrage, visant les amateurs supposés avisés, autant que le grand public, intitulé Dictionnaire amoureux de l’Art moderne et contemporain et signé Pierre Nahon, lequel dirigea la galerie Beaubourg et passe pour un connaisseur avéré. Or l’index des noms cités dans ce « dictionnaire » de plus de 600 pages ne réserve aucune place à Czapski , alors que des pages entières sont consacrées à certains des pires faiseurs dûment consacrés par le Marché et les médias aux ordres, mais pis encore : par ceux-là même qui, dans les institutions les plus officielles, seraient censés défendre l’art vivant dont Joseph Czapski, même tout modestement dans sa soupente, fut un représentant combien plus significatif que le très indigent Jeff Koons concélébré de Versailles à Beaubourg.

Cela étant, il serait faux de conclure à l’injustice absolue qu’aurait subie Czapski, d’abord parce que les signes de reconnaissance réelle se sont bel et bien manifestés de son vivant, et ensuite du fait même de son humilité fondamentale et de son refus instinctif de participer à quelque forme que ce soit d’inflation publicitaire.

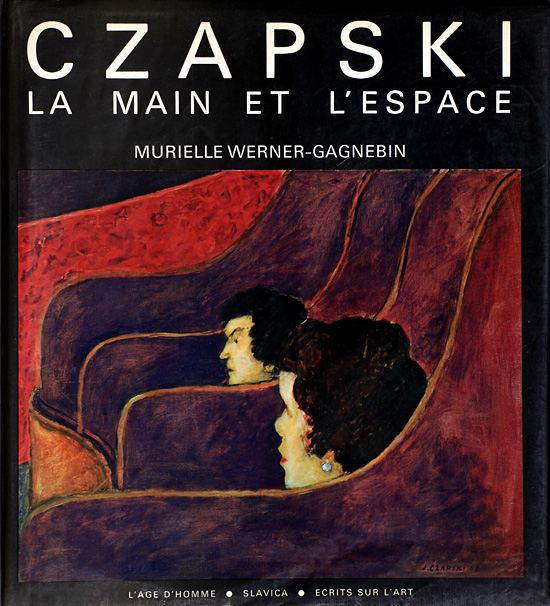

Quelques livres, en outre, et depuis une quarantaine d’années ont amorcé la défense et l’illustration de l’œuvre du Czapski peintre en ses divers aspects, à commencer par l’ouvrage de Murielle Werner-Gagnebin, publié en 1974 à L’Âge d’Homme sous le titre de La main et l’espace. Combinant un premier aperçu substantiel de la vie et des vues du peintre à travers les années, en historienne de l’art mais aussi en amie recueillant les propos de l’artiste en son atelier, l’auteure genevoise s’attacha particulièrement à la question du «cadrage» caractéristique d’une partie des tableaux de Czapski, signalant l’originalité de son regard.

Tout autre devait être l’approche, en 2003, de Wojciech Karpinski, dans un Portrait de Czapski élargissant et approfondissant, sous ses multiples facettes, la découverte d’un univers à la fois intellectuel et artistique, notamment à la lumière du monumental Journal rédigé quotidiennement par l’exilé de Maisons-Lafitte.

Dans la même veine de l’hommage rendu par des proches, amis eux aussi de Czapski, s’inscrivent les témoignages de l’écrivain Jil Silberstein, dans ses Lumières de Joseph Czapski datant de 2003, incarnant ici le jeune poète à l’écoute d’un aîné de constante disponibilité, et de Richard Aeschlimann, avec ses Moments partagés, paru en 2010, s’exprimant en sa double qualité d’artiste éclairé par sa pratique personnelle autant que par d’innombrables conversations, et de galeriste défenseur du peintre avec une fidélité sans partage.

Enfin, et tout récemment, une façon de miracle comme il s’en produit parfois dans les sphères qu’on pourrait dire des passions partagées, a vu paraître la première grande biographie, aussi fouillée que nourrie de réelle admiration affectueuse, conçue par le peintre américain Eric Karpeles , tellement impressionné par la figure et l’art de Joseph Czapski qu’il a multiplié, pendant des année, les recherches sur le terrain ponctuées de rencontres, en Pologne ou en Russie, pour aboutir à deux ouvrages monumentaux, à savoir : Almost nothing, traduit en français en 2010 sous le titre de Presque rien, et le tout récent Apprenticeship of looking marquant, devant la peinture de Czapski très amplement détaillée, dans un ouvrage somptueusement illustré. la reconnaissance d’un artiste contemporain à son pair disparu.

Apparition

La premier tableau de Czapski que j’ai acquis dans ma vingtaine, représentant six poires cernées de noir sur fond rouge carmin, daté de 1973 mais faisant d’emblée, à mes yeux, figure d’icône profane intemporelle, m’a suivi partout, à travers les années, après qu’il me fut apparu, comme une nouvelle réalité m’est apparue par le regard de Czapski dont je ne cesse de me répéter ce qu’il m’a inspiré dès qu’il m’a été donné de découvrir un premier ensemble de ses œuvres, à savoir que ce que je vois me regarde, et c’est cela que j’aimerais à mon tour, sous le signe de la reconnaissance, m’efforcer d’exprimer.

Le monde nous regarde, les gens que nous voyons nous regardent, les objets nous regardent – mais regarder n’est pas seulement voir, c’est garder avec soi, prendre avec.

Tel étant le premier enseignement que j’ai tiré en découvrant la peinture de Joseph Czapski. Mais comment définir celle-ci ?

Czapski néo-impressionniste ? Czapski plutôt expressionniste ? Czapski aux dessins plus proches d’un Daumier que d’un Delacroix ? Czapski peintre du quotidien ? Czapski témoin des gens humbles et des oubliés de la société ? Czapzki paysagiste tendant à l’abstraction lyrique ? Czapski spectateur ou metteur en scène de quel « théâtre du monde » ?

À vrai dire, chacune de ces appréciations pourrait se justifier par rapport à tel ou tel moment, à tel ou tel aspect, à telle ou telle solution apportée par l’artiste à tel ou tel problème rencontré au fil de sa quête, mais séparer celle-ci en « périodes », plus ou moins en résonance avec les mouvements se succédant au XXe siècle, me semble artificiel et par trop académique alors qu’une instance permanente, à caractère ontologique, fonde assurément l’unité de sa démarche d’artiste et d’homme pensant et agissant, qu’on pourrait dire l’attention vive à cela simplement qui est.

La véritable situation de Joseph Czapski, me semble-t-il, est celle d’un veilleur posté au cœur de l’être. L’apparition de six poires sur un guéridon, disposé lui-même devant l’espèce de toile de fond dont le rouge évoque un rideau de théâtre, ne relève évidemment en rien, dans sa finalité essentielle, de l’ornement conventionnel destiné à je ne sais quel salon bourgeois, même si l’objet en question n’exclut aucun usage d’aucun usager, que celui-ci fût un notaire fortuné, une avocate au goût personnel ou un jeune bohème de ma sorte…

L’apparition en question procède d’un noyau, me semble-t-il, qui nous permet, le touchant, de toucher en même temps tous les points de la circonférence et donc tous les aspects de la vie et de la quête artistique de Czapski.

Le motif de l’apparition vaut pour tous les aspects de la représentation du monde que nous propose Czapski, qu’il s’agisse de natures mortes, de paysages de portraits, de scènes de rue ou de cafés, mais on pourrait dire aussi que la vision de l’homme, ou de l’enfant, du soldat, de l’exilé, est à l’origine première, sous le choc émotif de la surprise, de cette apparition ensuite ressaisie et modulée par le jeu des formes et des couleurs. Au début était l’émotion, pourrait-on dire, fondant un regard avant d’être réinvestie en objets qui nous regardent.

Tout noter

Tout noter aura été, durant tant de décennies tragiques (révolutions, guerres, déportations, massacres, tentatives de témoigner, déceptions, tentation de désespérer, exil, confusion du nouveau monde) le souci constant de Czapski malgré l’âge, le fil d’or, le devoir de tous les jours, la mission, et le plaisir s’il vous plaît, le bonheur que c’est d’écrire et de dessiner, de peindre et de zigzaguer sur son bicycle entre les voitures d’aujourd’hui et de demain…

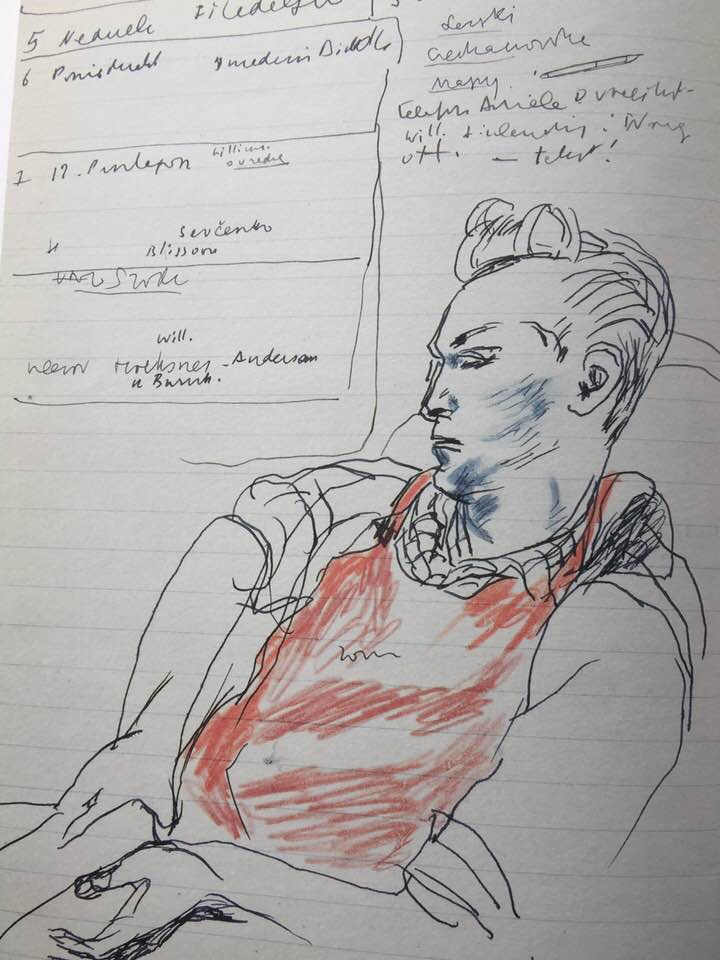

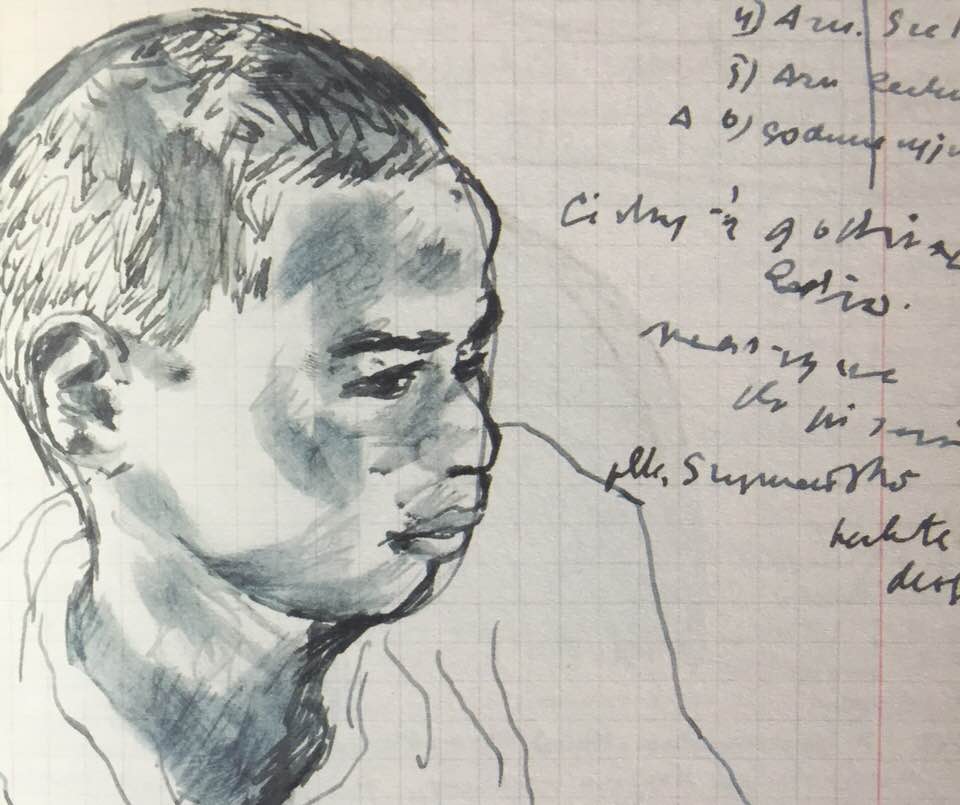

Or que voit-on, sans en déchiffrer le texte en langue polonaise et partant souvent en tous sens, et que nous disent ces croquis hâtifs, souvent incrustés dans le texte, ces esquisses de portraits, ces notations paysagères ou ces début de compositions plus élaborées indiquant peut-être, ici et là, une intention de tableau ?

Ce qu’on voit, et qu’on retrouvera maintes fois, est par exemple le portrait d’un homme endormi. Ou c’est ce groupe de personnages, probablement des soldats au repos, à moitié nus, autour d’une table. Ou c’est ce tendre visage d’adolescent, au modelé très délicat. Ou ces croquis d’oiseaux. Ou cette esquisse de paysage devant un sphinx égyptien, sans nulle recherche de pittoresque comme pour dire : j’étais là, telle chose m’apparut. Et ce que nous disent ces dessins ponctue en somme ce que nous disent de leur côté les textes, ceux-là publiés, évoquant la même époque, que ce soit dans les fragments de L’œil, dans les récits « historiques » de Tumulte et spectres ou dans les Souvenirs de Starobielsk dont l’édition française datant de 1987, reproduit des dessins datant de sa captivité en 1941.

Ce que je constate dans ces dessins est que la main de Czapski, comme une voix ou comme un regard personnel, produit un dessin qui n’est qu’à lui, comme la main de Delacroix ou la main de Daumier, la main de Bonnard ou la main de Cézanne. Le dessin est une signature, qu’il soit tout spontané ou « pioché ».

Ce qui apparaît à tout coup, en outre, c’est que le dessin de Czapski n’est jamais académique, même quand il se fait plus élaboré dans les études de mains ou le portrait de tel camarade de captivité dans son journal de prisonnier. Czapski, jamais pittoresque non plus dans ses évocations «orientales» de la période du grand transit de Russie en Irak et en Egypte, ne donne jamais dans le dessin décoratif ou trop joli.

Le dessin de Czapski saisit la vie au vol dans son mouvement, et c’est le trait correspondant au bond dont le peintre parlera souvent, par opposition à l’absorption plus lente et statique du dessin pioché, mais à chaque fois le coup d’œil saisit tel ou tel détail, telle ou telle expression d’un visage, telle ou telle posture d’un personnage, et parfois telle ou telle lumière indiquée.

Joseph Czapski lui-même a souvent insisté sur le caractère imparfait de sa technique à telle ou telle période, en invoquant une évolution «dans le temps», quitte à se montrer excessivement, voire injustement sévère envers lui-même, et souligner ce qu’il y aurait de chronologique et sagement linéaire dans ses «progrès ».

Or il me semble que les dessins disent autre chose, dont la note est aussi juste dans ce que nous en connaissons de plus ancien, que vingt ou cinquante ans plus tard, comme s’il, y avait là un donné, une donnée, un don qu’il faut distinguer, sans doute, de la virtuosité «de naissance», de ceux-là qui dessinent à dix ou quinze ans « comme des dieux », relevant alors d’un aisance naturelle talentueuse, voire facile.

Ce que je veux dire, c’est que les premiers dessins de Czapski que nous connaissons, comme les quelques copies miniatures de ses anciennes toiles détruites recomposées de mémoire dans son journal après leur destruction dans les bombardements, loin de nous renvoyer aux tâtons d’un peintre de second ordre, comme certains le considéraient alors, traduisent déjà une vision tout à fait particulière qu’on peut dire propre à Czapski.

Or c’est le même constat, découlant de l’unicité d’un regard et d’une «voix», qui s’impose au fur et à mesure que l’on découvre, dans l’ordre chronologique cette fois, les dessins du Journal. De nombreux « thèmes» sont déjà là, qui seront repris ultérieurement dans l’élaboration de certaines « séries », si tant est que ces termes soient opportuns dans la démarche si peu systématique de l’artiste.

L’abîme et les mimosas

Lors d’une de nos premières rencontres, après que j’eus découvert sa peinture et lu Terre inhumaine, quelque peu mal à l’aise en mon inconsistante peau de garçon de vingt-sept ans, je dis à Czapski, comme beaucoup d’autres l’auront fait sans doute avant moi, que je trouvais stupéfiant que son récit de si terribles péripéties fût dénué de tout pathos, et que s’y trouvent même maints détails parfois cocasses, et surtout que lui-même soit revenu du bout de la nuit sans céder à aucune asthénie, plein de vigueur et même de joie communicative alors qu’il aurait eu tout lieu de désespérer…

Alors lui de me répondre en me prenant par les épaules à deux mains et de me secouer même un peu : « Mais mon cher, figurez-vous que j’ai été beaucoup moins malheureux, dans les camps, que lorsque, à votre âge, je souffrais du mal d’amour ! »

Et d’évoquer la fraternité dans l’infortune, la solidarité rapprochant ces frères de captivité soumis aux mêmes vexations sans considération de leurs statut social ou de leur grade, enfin ce ressaisissement collectif qui fait se rapprocher les humains confrontés à la même épreuve, et ce sursaut de dignité, cet effort commun de ne pas se laisser aller à la désespérance, qui donnerait en somme raison aux tortionnaires, et qui se traduit le mieux par ce lambeau de lumière arraché aux ténèbres que représente Proust contre la déchéance, et l’ensemble des Souvenirs de Starobielsk et de Tumulte et spectres, où la vie des gens, telle foule en prière dans une vaste cour, tel jeune médecin américain s’initiant à la poésie polonaise, tels autres étudiants ou adolescents soldats promis à la fosse commune se trouvent emportés dans une masse de faits dont émerge ici le visage d’un dormeur, deux amoureux éplorés, un enfant tenant la main de sa maman en manteau rouge.

Joseph Czapski a vu et connu ce dont je n’ai idée que par ce qu’il en a écrit ou ce qu’il figure, jamais de manière directe, par ces reflets de l’abîme que sont les regards perdus des personnages de sa peinture dont je dirai, maladroitement, qu’ils ne sont pas peinte mais simplement qu’ils sont. Je perçois ces abîmes, je perçois sa révolte contre le monde, contre Dieu, contre les hommes, contre ses rides et contre la paralysie gagnant le corps de son jeune ami Jean Colin, je passe tous les matins devant la deuxième toile que nous avons acquise, avec Lady L. cette fois, il y a une dizaine d’années, elle-même datant de 1985 et s’intitulant Mimosas, dernière image volée à l’abime de la cécité : après les graves poires de 1973, la joie des mimosas de 1985, huit ans avant 1993 – et tel soir je me serai retrouvé au bord de l’abîme en me projetant le film Katyn d’Andrzej Wajda, ami de Czapski et se faisant ici le témoin du témoin.

J’ai donc vu, ce soir-là, les corps tomber les uns après les autres dans la fosse, après les balles tirées à bout portant dans chaque tête, et j’ai revu le vieil homme dans sa mansarde de Maisons-Laffitte, à la fin des années 70, qui pleurait pendant que je lui lisais des pages de Nuits florentines.

Ensuite le film de Wajda m’a laissé comme abattu, physiquement lessivé, sans voix. Je savais pourtant à peu près tout de Katyn, et d’abord de vive voix par Czapski, avant même la lecture de ses livres; je savais que tout ce qui était raconté là s’était réellement passé. Je le savais par l’esprit, mais le cinéma parle au corps, les images parlent aux sens et aux nerfs, le matraquage est réel, physique, et le fait est qu’il m’a semblé vivre ce soir dans mon corps, tout bien assis dans mon fauteuil que je fusse, l’atroce fin de ces hommes massacrés l’un après l’autre par les sbires de Staline.

Une fois encore, je savais pour l’essentiel ce que signifiait le nom de Katyn et tout ce qui l’entourait, bien au-delà du seul charnier désigné par ce nom. Je savais tout ce que, désormais, tout quidam soucieux d’en savoir plus sur cette « tragédie parmi d’autres » survenues entre 1939 et 1945 peut savoir: je connaissais le détail de la manipulation soviétique et l’opération de propagande longtemps entretenue en France et en Occident, visant à attribuer le massacre aux nazis. Je savais les circonstances de ce crime de masse occulté et comment, par exemple, le major-général du NKVD Vassili Mikhailovitch Blokhine en personne, vêtu d’un tablier de boucher et armé d’un pistolet allemand Walther PPK, avec l’aide de deux exécuteurs fameux, les frères Ivan et Vassili Jigarev, « traita » 7000 hommes en 28 nuits pendant que des millions de pères de famille soviétiques (présumée bons) crevaient sur le front de la même mort que des millions de pères de famille allemands (présumés méchants), et je revoyais Joseph Czapski, dont une partie de la vie avait été consacrée à rétablir la vérité sur l’assassinat des 25.000 officiers et étudiants polonais assassinés par les Soviétiques, qui pleurait ce jour-là sur une page des Nuits florentines de Heinrich Heine que je lui lisais dans sa modeste soupente où voisinaient ses toiles récentes et les centaines de carnets reliés de son légendaire journal constitué de 270 volumes.

Les bras réunis autour de ses immenses jambes pliées, ses immenses mains jointes comme pour une prière, la voix haut perchée d’un vieil enfant, Czapski m’avait donc demandé de lui lire deux ou trois pages des Nuits florentines que notre ami Dimitri aimait tant lui aussi et qu’il rééditerait des années plus tard, mais je ne me rappelle pas ce qui avait tant ému, ce jour-là, l’artiste octogénaire revenu de toutes les horreurs du XXe siècle – des bombardements de Varsovie où l’essentiel de son œuvre avait été détruit, à la bataille de Monte Cassino où les Polonais avaient appris la forfaiture des Alliés les livrant à une nouvelle oppression. Je ne me souviens pas de la source de cette émotion si vive, mais celle-ci me rappelle, à l’instant, les mots que Varlam Chalamov consacre à la rosée du matin dont les perles scintillent au soleil, derrière les barbelés du goulag…

Un homme est trop fragile pour résister à une balle qu’on lui tire à bout portant dans la tête. Mais le même homme fragile est capable de résister à la violence par son art ou par ses larmes.

Et puis il y a le Gros Animal, dont le masque a changé. Je ne parle pas de Mal Absolu, avec ces majuscules de la nouvelle rhétorique qui invoque une partie du réel pour se masquer une fois de plus la réalité : je parle de ce qui me regarde lorsque je suis confronté à l’abîme d’un prisonnier ou de n’importe quel humain endormi, côté Goya pourrais-je dire, avant de revenir à cet autre mystère « lumineux », côté Matisse, d’un bouquet de mimosas.

Je parle du danger mortel, pour l’esprit, de l’euphorie. Je parle du reproche souriant que me faisait Czapski, après avoir lu certains de mes textes baignés par la lumière apollinienne du psalmiste Charles-Albert Cingria, mon mentor au rayon Chant du monde, de me «délecter».

Je pense alors à cette société de la délectation consommatrice, contre laquelle je me suis révolté autant que Czapski chef de rayon dans la section Poids du monde de l’éternel grand magasin, et je parlerai de la diablerie sensuelle qui disperse mais n’éteint pas le désir, et du choix de Czapski de ne jamais représenter ni le Christ ni Dionysos à sa danse.

Une affaire personnelle

Il n’est pas, à ma connaissance d’artiste, qui fût à la fois un écrivain et un personnage historique – un sujet par excellence de biographie et de commentaires de spécialistes à n’en plus finir, qui renvoyât, autant que Czapski, chacune et chacun desdits commentateurs à soi-même.

Ce que je dirai ainsi de Czapski, après celle et ceux qui en ont parlé sur des centaines de pages à ne pas répéter, ne comptera que si ce que j’exprime renvoie chacune et chacun à une approche personnelle que la peinture de l‘artiste ou les lumières de l’écrivain susciteront sans autre intermédiaire. Je parlerai de ce que, par Czapski, sa personne et ses tableaux, ses livres et les écrits qui lui ont été consacrés, j’ai vécu personnellement, dans une intimité «à distance» qui est celle de toute bonne lecture et même de toute amitié vraie, sous l’égide de ce que René Girard appelle la «médiation externe», excluant donc les rivalités mimétiques, dans la liberté préservée des dilections partagées.

Je me rappelle ainsi, pour commencer, remontant à mes vingt-cinq ans, ce dimanche après-midi où celui que nous appelons Dimitri – l’éditeur Vladimir Dimitrijevic dont je suis devenu depuis quelque temps l’un des plus proches amis – m’emmène pour la première fois à l’étage de sa datcha que j’appelle «la maison sous les arbres», après m’avoir dit sur un ton de quasi confidence, qu’il va me donner un livre « écrit pour moi ».

Tout à l’heure, après le repas servi par la douce Geneviève, en compagnie de l’adolescent Marko qui s’est arraché à l’experte observation des poissons de son grand aquarium aux moires d’émeraude bleutée où bougent divers joyaux vivants entre les masses roses de coraux -, Dimitri s’est affalé dans un des fauteuils de velours côtelé marron qu’il y a là, et comme, enroué et fiévreux sous un plaid – l’air presque d’un vieil homme alors qu’il n’a pas encore passé le cap de la quarantaine -, il se dit « peu bien », dans un aveu de faiblesse que je n’aurais jamais imaginé de sa part jusque-là, je lui propose de me retirer afin qu’il se repose, provoquant alors cette espèce de sursaut affectueux qui le fait se lever et m’entraîner dans son pas assourdi par de sages pantoufles.

Alors nous voici devant les milliers de livres bien rangés sur de hautes bibliothèques occupant les quatre parois de la chambre silencieuse donnant sur le jardin dont personne ne s’occupe, et le voilà retirant d’un rayon ce livre couvert de papier pergamin – sainte pratique que j’ai adoptée moi-même avant de le rencontrer -, au titre de La Face sombre du Christ, paru chez Gallimard en 1964 et préfacé par un certain Joseph Czapski, avec cette espèce de dédicace orale de la part de Dimitri : « Ce livre a été écrit pour vous »…

Et que dire alors ? On est évidemment ému, peut-être même a-t-on les larmes aux yeux, au figuré ou au propre, mais on se demande en même temps : et qu’est-ce qu’il en sait, celui-là, et qu’est ce que je vais voir dans cette espèce de miroir qu’il me tend peut-être ? Écrit pour vous ? Et si ce n’étaient que des mots ? Sur quoi, rentré chez lui dans son bout de ferme décati des hauts de ville, à cent mètres du bunker de Georges Simenon, le même soir, le jeune homme aux longs cheveux se plonge dans la lecture de ce livre en commençant par les fragments de Feuilles tombées où tout de suite il sent le souffle chaud d’une intimité jamais ressentie que dans le giron familial, puis il lit les 84 pages de la préface de ce Czapski chez lequel il trouve le même genre d’immédiateté familière au foyer de laquelle il ne cessera de revenir et de revenir jusqu’à ce matin de 2019, un siècle exactement après la date de la mort de Vassily Rozanov, où il lit ces mots soulignés au crayon bleu : «L’amour c’est la douleur. Celui qui n’a pas mal pour quelqu’un ne l’aime pas», ou bien «Dieu verra que je pleure et me tais, mais aussi que mon visage s’éclaire parfois d’un sourire. Mais il n’entendra rien de moi», ou bien encore : «Je pensais que tout était immortel et je chantais. Mais maintenant je sais que tout finira. Et ma chanson s’est tue», ou encore : «Les gens sont grossiers, terriblement grossiers et c’est à cause de cela uniquement ou principalement qu’il y a tant de douleur dans la vie», ou bien «Avec des enfants même ce qui est amer devient doux. Sans enfants on n’a que faire du bonheur. J’ordonne à mon fils et à mes quatre filles d’avoir des enfants», ou encore «Même dans la pensée le cœur vient en premier», ou encore «J’ai un certain fétichisme pour les petites choses. Les petites choses sont mes « divinités ». Toute «grandeur » m’a toujours été étrangère. Je ne l’ai jamais aimée ni estimée», et enfin «Tout le monde s’imagine que l’âme est un être. Pourquoi ne serait-elle pas une musique ? On cherche les «propriétés de l’âme (les propriétés d’un objet). Pourquoi n’aurait-elle pas uniquement une harmonie ?».

Et de fait, plus que des «idées» ou des «pensées», plus que l’expression d’ «opinions» ou de «positions», cette première lecture de ce Rozanov censé avoir «écrit pour moi» est comme une musique jamais entendue, et un peu moins de cinquante ans après avoir lu sa préface je me rappelle le sursaut de surprise joyeuse de Czapski, lors de notre première rencontre, quand je prononce le nom de Rozanov.

Mais à quoi donc tient ce qui nous retient à cet impossible Rozanov, aussi révulsant à bien des égards que si profondément attachant ?

En 2023, je pourrai dire que je n’aurai cessé de revenir et revenir aux écrits de Rozanov, mais serai-je encore de ce monde à cette date, et si je vis encore verrai-je, de mes yeux dont la vue décline, les Poires fond rouge 1973 de Czapski ?

Ces questions éminemment rozanoviennes vont de pair avec mon interrogation portant sur mon attachement à un écrivain aux idées et aux comportements pour le moins déroutants en certaines années, voire scandaleux – et notamment selon les critères actuels ; et dès ma lecture de la préface-fleuve de Czapski à La Face sombre du Christ j’en étais averti : que cet hyper-orthodoxe fut aussi un contempteur enragé du christianisme, et que ce connaisseur pour ainsi dire « charnel » de la religion juive – « chaude » selon lui alors que l’ascèse chrétienne le glaçait – commit des articles d’un antisémitisme si éhonté qu’il fut exclu de la Société religieuse et philosophique qu’il avait contribué à fonder et dont il était le représentant le plus brillant ; que cet ancien soutien des révolutionnaires, au début du XXe siècle, devint un des collaborateurs réguliers du très réactionnaire Novoïé Vremia honni par Lénine, tout en collaborant au journal libéral Rousskoïé Slovo sous le pseudonyme de Varvarine, enfin qu’il fut pris d’une rage nationaliste anti-allemande en 1914 avant que, vers 1917, il propose bonnement de livrer la Russie aux Allemands, et comment le justifier alors ? Comment Joseph Czapski, qui parle lui-même de « divagations » à propos de ces palinodies, en est-il arrivé à se passionner pour ce qu’on dirait aujourd’hui un « infréquentable absolu », à lui consacrer un essai aussi pénétrant sans défendre pour autant les multiples « positions » de l’intempestif « bouc », comme ses élèves d’histoire et de géographie surnommaient l’exécrable prof qu’avait été Rozanov, attentif cependant, et à l’extrême, à ce qui constitue le noyau de cette œuvre à laquelle, sans trouble fascination ni vénération convenue, on revient comme à un vieux pull seyant garant du meilleur confort pour méditer au soleil couchant en se gorgeant de confitures…

Ces dernières images ne sont pas gratuites, qui émanent pour ainsi dire de la pensée «incarnée» de Rozanov, évoquant aussi bien la littérature russe comme un pantalon et ses pantoufles comme un élément constitutif de son être-au-monde.

Or c’est cela, précisément, qui me «reste» de Rozanov, comme une musique à la fois très différente mais aussi pure que celle d’un Charles-Albert Cingria quand il célèbre « cela simplement qui existe », ce sont des bribes de mélodies, des ocelles de lumière, le portrait délicat que Czapski fait de sa sœur Maria, la petite phrase qui revient et revient dans la sonate de Vinteuil que le même Joseph évoque au milieu de ses camarades prisonniers du camp de Griazowietz, ou c’est Vassily (dans le train Louga-Petersbourg, précise-t-il) qui évoque la lumière de celle qu’il appelle «l’amie» ou même «maman» – ce qui me fait sursauter en me rappelant que notre père lui aussi appelait ainsi notre mère : «Depuis vingt ans je vis continuellement dans une atmosphère de poésie. Je suis très observateur, bien que je me taise. Et je ne me rappelle pas un seul jour où je n’eusse pas observé en «elle» quelques traits profondément poétiques ; en la voyant ou en l’entendant (du bout de l’oreille, en travaillant) des larmes d’attendrissement me voilent les yeux. Et voilà pourquoi j’écris si bien (me semble-t-il »…

Vanité de littérateur sentimental ? Nullement : musique de la vie privée, et son enracinement affectif et sexuel : « les liens du sexe avec Dieu sont plus étroits que les liens de l’esptit avec Dieu et même que les liens de conscience avec Dieu, Cela ressort du fait que tous les a-sexuels se révèlent en même temps des athées ».

Et cela encore : «Mon âme est un mélange de boue, de tendresse et de mélancolie. Des petits poissons dorés jouant au soleil dans un aquarium rempli de purin».

Et Charles-Albert : «Ce qui me passionne dans la vie – qui est poème, rien que poème, mais n’allez pas me demander une définition de la poésie que vous ne comprendriez pas – est d’un ordre tellement précis et impérieux que je m’étonne que l’on puisse accorder une seule minute à cette insupportable station dans le piétinement et le gloussement que le bavardage esthéticien vous commande ».

Ou bien en vélocipède, dont Cingria partageait l’usage avec Czapski : « Et puis il y a une descente, jusqu’à un torrent et un pont. Je crois que c’est une frontières de rossignols, cet endroit, car l’on ne peut s’empêcher de prendre pied pour rendre hommage à un concert d’oiseaux impressionnant »

Sur quoi les « esthéticiens » et autres « poéticiens » font la moue.

Mais Rozanov (en pleine nuit, comme il le précise sur la «feuille tombée») coupe court au «piétinement», au «gloussement» et à la jactance des « spécialistes » en murmurant : «Le sifflement du ventilateur dans le corridor est pénible, mais non brutal : je pleure (ou presque) : « c’est pour l’écouter que je veux encore vivre, mais surtout c’est l’amie qui doit vivre. Puis cette pensée : «Est-ce que vraiment elle (l’amie) n ‘entendra pas le ventilateur dans l’autre monde» ; la soif d’immortalité me saisit par les cheveux avec une telle force que je suis sur le point de m’accroupir»…

J’avais vingt-cinq ans cette nuit-là, quand j’ai commencé de lire Rozanov, sans me douter encore que la peinture de ce Czapski à la pensée également si «précise» et si «impérieuse» me parlerait bientôt, elle aussi, de ventilateurs dans la nuit et de personnages esseulés…

En lisant Rozanov j’ai tout suite compris que «ça me regardait», ou plus exactement je l’ai senti, vraiment, comme à l’odeur, comme une sensation de «chaleur» que je recherchais depuis mon enfance pour me défendre du « froid » que j’avais perçu dans certaines «voix», et tout de suite je compris que ce que disait Rozanov du sexe et de Dieu n’avait rien à voir avec ce qui se disait dans le «froid» de la société des années 60-70 et tout à voir avec ce que j’avais vécu entre mes dix et douze ans soudain saisi d’une alacrité volubile où le sexe et Dieu – me reprocha un camarade de mon âge – , tenait de l’obsession, mais strictement verbale et donc mentale, sans rapport avec les pratiques probables de maints adolescents de l’époque couchant déjà ou s’attouchant, comme si le sexe restait une abstraction sans rapport (ou presque) avec ces mystérieux épanchements nocturnes que j’avais constatés avec effarement sans savoir de quelle «nuit» du corps ils venaient, ni la moindre relation non plus, s’agissant de Dieu, avec ce qu’en disait un certain pasteur à la voix métallique du haut de la chaire du temple protestant du quartier, au fil de harangues morales ponctuées de lectures bibliques empruntant tantôt à Matthieu et tantôt à Paul.

Je ne sais ce que représentaient exactement, pour Czapski, le «Dieu» et le «sexe» dont parlait Rozanov, mais je suis sûr que nous étions plus proches, à cet égard, en dépit des cinquante ans qui nous séparaient, que je ne l’étais de la plupart des gens de mon âge, pour lesquels Dieu n’était guère que l’objet d’un débat plus ou moins anachronique et le sexe une réalité objective sujette à «libération».

Or je m’impatientais, à vingt-cinq ans de me libérer surtout d’un langage plaqué, aussi froid et gris qu’une page des écrits de Lénine , tout en vivant dans une certaine confusion des sentiments ou l’affectivité et la sensualité «de mon âge» ne m’agitaient qu’en surface alors qu’une voix intérieure me parlait le même langage qu’en mon enfance, avant le jaillissement du premier sperme, puis en adolescence au fil de mes errances solitaires par les forêts ou le long du lac, où mon imaginaire poétique s’enrichissait de mille voix chaudes et pures comme celles de Verlaine ou de Musset, du Rimbaud des Illuminations ou des Nocturnes de Chopin, des murs montmartrois d’Utrillo ou des coups de gueule de Jacques Brel dans la fumée du Barbare, corps palpitants et voix mêlées de notre jeunesse dont j’évoquerais la mélancolique merveille dans mon premier livre, l’année même où je rencontrai Joseph Czapski de visu avec lequel, aussitôt, il fut question de Rozanov.

De quoi parle Rozanov en associant Dieu et le sexe ?

À vrai dire ce n’est pas clair, et puis cela change selon les années, avant et après sa découverte de l’inéluctable réalité de la mort que concrétise, sous ses yeux, l’évolution de l’inguérissable maladie de l’ «amie».

Ce que montre bien Czapski dans sa préface à La Face sombre du Christ, c’est que la défense du sexe, ou plutôt de la sexualité, n’est en rien liée chez Rozanov à la visée d’une émancipation des mœurs, même s’il affirme que la morale est le dernier de ses soucis. La débauche, autant que le puritanisme ou même l’ascèse chrétienne, lui semblent contraires à la volonté de Dieu, qui recommande à ses tribus d’aller et de procréer. La sexualité est pour Rozanov liée à la procréation, et donc à la vie (Cingria dit quelque part que le sperme est le « sang de la vie »), dont il trouve dans le judaïsme, et plus précisément dans l’Ancien Testament, le culte qu’il appelle de ses vœux, proposant même, à un moment donné, dans ses visions poético-délirantes, d’installer le lit nuptial au milieu de l’église…

À vingt-cinq ans, la mort reste pour moi, comme pour Rozanov, une réalité abstraite même si je l’ai vue «à la maison», avec ma grand-mère paternelle qui aimait en bonne calviniste, répéter que «tout est vanité» ; ou « en ville » , dans la lumière matinale d’une belle journée à venir, à la vue du corps disloqué d’un jeune désespéré venant de se jeter du pont jouxtant la cathédrale de Lausanne, ou encore la nuit au bord de la Seine, tandis qu’on repêchait un autre suicidé.

Dès mes vingt ans, j’ai senti le souffle froid de l’idéologie lors de nos soirées de jeunes progressistes à la Maison du peuple, le même «froid» m’a glacé à dix-neuf ans à la frontière berlinoise de la Pologne, en découvrant la réalité réelle du Rideau de fer, et le lendemain en parcourant les couloirs de l’usine à tuer d’Auschwitz, ainsi puis-je apprécier le «chaud» de la vision rozanovienne par défaut ou par contraste, et d’autant mieux que je dispose déjà d’une certaine «culture» intellectuelle et littéraire où j’ai trouvé de bons points d’appuis «humains», de Camus le révolté à Emmanuel Mounier le personnaliste, lequel m’a conduit à Nicolas Berdiaev et Léon Chestov, autres grands esprits en accord et en désaccord avec Rozanov comme je constate que l’est aussi Joseph Czapski ; enfin je me rappelle que, dans sa correspondance, l’auteur qui incarne déjà, en ces années, une manière d’idéal humain à mes yeux, en la personne d’Anton Tchekhov, a lui aussi manifesté la plus vive réprobation à l’endroit du censeur réactionnaire Rozanov dont les foudres théologico-politiques lui paraissent loufoques.

Mon ami Tchekhov passe souvent pour un agnostique froid ou un « positiviste » de la catégorie que Rozanov abhorrait, mais il suffit de lire L’étudiant, l’un de ses derniers récits qu’il disait aussi son préféré, pour voir qu’il rejoint en somme le «dernier» Rozanov récusant toutes ses positions dogmatiques ou blasphématoires en matière de religion, pour ne s’attacher plus qu’à l’humilité évangélique la plus simple. Si la religion traite de ce-qui-relie, alors Tchekhov est bien plus proche de l’enseignement « familial » du christianisme, tel que je l’ai vécu auprès des miens, hors de toute doctrine mais dans la douce lumière de la bonté, et tel aussi que le ressentait Czapski, que le Rozanov des invectives et des anathèmes -proche de ce Vassili Vassilievitch qui prête plus de tendre attention à sa bonne qu’à Napoléon.

Tchekhov était en contact quotidien avec les hommes de toutes conditions, la maladie était en lui et bien plus que Rozanov en ses pantoufles, plus proche alors de Czapski l’infatigable quêteur de justice, il a «payé », lui qui a fait le voyage de Sakhaline et a témoigné pour les malheureux qui y étaient déportés, comme Czapski l’a fait pour ses camarades disparus. Rozanov lui-même savait très bien la différence entre ceux qui paient de leur personne et ceux qui se paient de mots, et c’est avec autant de sévérité, parfois même complaisante, qu’il se juge lui-même et conspue les intellectuels russes juste bons à échafauder des théories au lieu de travailler.

Or ce qui rapproche ces trois grandes figures si dissemblables est leur attitude devant la souffrance humaine et leur conscience suraiguë de la finitude de notre destinée, par delà les «conversations essentielles». Les frères humains représentés par le peintre Czapski m’évoquent ainsi ceux qui susciteront, au plus profond, la tendresse du penseur Rozanov, et tous les personnages de Tchekhov sans une seule exception.

À l’automne de l’année où j’aurai découvert à la fois Rozanov et Czapski, un accident de la route me fit échouer dans le pavillon de traumatologie de notre hôpital cantonal, au milieu de garçons fracassés dont plusieurs ne se relèveraient jamais, et ce fut pour moi un début de révélation, avant que, dix ans plus tard, la naissance de notre premier enfant me fasse enfin découvrir, dans ma chair, la réalité de la mort, et plus encore celle de la vie réelle, sous une neuve lumière. Mais rien de l’illumination exaltée en cela : juste la vraie réalité telle que Czapski s’efforce, sinon de la «peindre», du moins d’en ressaisir l’aura.

De fait, la souffrance, la maladie, la détresse, la solitude, la mort ne sont pas à proprement parler, pour Czapski, des « sujets de peinture », pas plus que la montagne sainte Victoire de Cézanne n’est un sujet, et l’on n’aura rien dit de plus juste, des écrits de Rozanov, en retenant, par delà toute littérature, leur « musique » ou leurs « soupirs » ; enfin il serait vain de réduire la comédie humaine de Tchekhov à un tableau psychologique ou social, ni d’esthétiser sa profonde poésie, alors que ce qui « nous regarde » là-dedans, défiant toute définition sans pour autant se diluer dans le vague, fait partie de notre être présent et en devenir où tout communique dans ce qu’on pourrait dire une communion des sens, sous l’égide de ce que je ne saurais appeler autrement que la poésie: poésie de Czapski, entre la poésie de Bonnard et de Soutine; poésie de Rozanov en sa solitude tourmentée faisant écho à la poésie de Dostoïevski en son propre tréfonds, et comment ne pas voir en Anton Pavlovitch Tchekhov l’un des plus grands poètes qui soient des sentiments – du moins est-ce ce qu’à l’instant je ressens pour «ce qui me regarde»…

Au fond du puits

(De l’épaisseur de l’Histoire)

Le premier chapitre de la longue préface de Joseph Czapski à La Face sombre du Christ s’intitule «l’homme au fond d’un puits», qui me rappelle évidemment l’homme du souterrain de Dostoïevski ou le «type du tréfonds» qui tarabuste la conscience du protagoniste de L’Inassouvissement de Witkiewicz, et je me rappelle à l’instant le pire de mes cauchemars récurrents où je me trouve coincé dans le boyau resserré d’une grotte obscure sans pouvoir avancer ni reculer (un camarade freudien me souffle qu’il s’agit là de la projection onirique d’une angoisse prénatale, mais qu’en ai-je à fiche ?) alors que je regarde un cliché photographique représentant le jeune Joseph Czapski de 19 ans, donc en 1915, entre deux révolutions, deux guerres et pas mal d’hésitations puisqu’il balance entre un début d’études de droit, la probabilité d’une conscription prochaine et le désir, après s’être imaginé musicien, d’étudier la peinture, ce qu’il commencera de faire à Varsovie en 1918 après un premier service sous l’uniforme polonais qu’il quittera, objecteur de conscience, pour regagner Petrograd où il fondera une communauté pacifiste, et qu’il reprendra à Cracovie en 1921, au lendemain de la guerre russo-polonaise où, cette fois armé, il caracole sur un «bon cheval» et fait fuir un régiment russe avec sa poignée de braves cavaliers, gratifié alors de la médaille « Virtu Militari » pour sa conduite héroïque qu’il évoque non sans se moquer de sa folle hardiesse de pacifiste lancé sur son bolide équestre…

Mais en sais-je plus sur Czapski après avoir entendu, puis lu et relu le récit de ce «haut fait», ou ses visites à Tolstoï, ou tout ce qu’il écrira à propos de ce premier quart de siècle en Russie ou en Pologne, à Petrograd ou à Cracovie dont j’ai découvert le cabaret souterrain du mythique Rynek, à l’enseigne du non moins légendaire Pod Baranami, à dix-neuf ans et déjà au fait du « mal d’amour » depuis l’âge de dix ans – qui est ce type de la photo de 1915 et qui est cet autre garçon a tignasse de beatnik que je dévisage sur mes photos de 1966 ?

Nous nous débattons dans l’enchevêtrement de sensations et de sentiments, de sentiments vrais et de souvenirs plus ou moins «floutés» ou «arrangés» constituant le chaos du journal intime, réel ou imaginaire, de nos années écoulées dont les image se surperposent, parfois, comme sur cet émouvant cliché, pris au smartphone lors de ma première visite au nouveau musée Czapski de Cracovie, en mai 2016, lorsque, me trouvant derrière un ado d’une douzaine d’années posté lui-même devant le portrait du soldat Czapski en uniforme, j’ai capté le reflet de cet enfant apparié à celui du «héros» – rencontre à un siècle de distance !

Le musée Czapski de Cracovie est devenu un «lieu de mémoire», et c’est très bien. Diverses petites troupes d’écoliers et de lycéens polonais en avaient investi les étages au lendemain de son inauguration en présence de notables de la politique et de la culture, et plus encore : d’amis solidaires plus proches, tels Adam Michnik et Andrzej Wajda, Barbara et Richard Aeschlimann, Wojciech Karpinski et Adam Zagajewski ; et le «siècle de Czapski» se trouvait bel et bien honoré avec force documents historiques et autres films d’archives, reconstitution de l’atelier de Maisons-Laffitte et choix (un peu succinct) d’œuvres du peintre – mais encore ? Souscrire au « devoir de mémoire » suffit-il ? Cela ne relève-t-il pas d’un simple rite social qui n’engage aucunement la personne, faute de lui transmettre le sentiment profond que «cela la regarde» ?

De telles questions ne renvoient pas à je ne sais quelle «élite» sensible qui seule serait apte à «comprendre» un Czapksi, hors de toute considération historique, politique ou culturelle, mais à cette «réalité» invoquée autant par Rozanov que par le peintre refusant à la fois la fuite dans l’abstraction et la représentation réaliste conventionnelle réduisant en somme la peinture à une illustration «littéraire» de la réalité.

René Girard parle, à juste titre, de la «conversion de l’art», sans qu’il s’agisse du tout de faire de l’art le support servile d’une conversion idéologique de type religieux, politique ou esthétique, étant entendu que l’idée «progressiste» de l‘art contemporain, nouveau dogmatisme transformant l’anti-académisme de jadis en convention d’autant plus pernicieuse qu’elle a le support de la finance et du commerce, exclut la vraie transmutation dont parle l’éminent critique et penseur français qui coupe court aux discours parasitaires pour nous replacer devant les objets relevant de l’art à l’approche de Proust ou de Wagner, de Nietzsche ou de Hölderlin, en abordant enfin le phénomène religieux, en littérature et en art, ressaisi à la lumière de Simone Weil, qui nous ramène alors à Czapski…

Le fond du puits a de multiples avatars, de la déréliction morale à la fosse commune, mais aussi dans l’espèce d’enfer de l’agréable que représente, dans le monde que nous connaissons en pays nantis supposés évolués et vivant l’Avenir radieux au présent de l’assouvissement, où la fuite dans le bien-être obligatoire est devenu le garant de toute amnésie et l’obstacle à toute considération de l’épaisseur de l’Histoire.

De quoi s’agit-il ? De la réalité. De tout ce qui nous détermine en tel lieu, à telle époque et dans telles circonstances jamais comparables tout à fait aux circonstances apparemment semblables dans un autre lieu et une autre époque.

J’ai l’air d’aligner des truismes, et pourtant à tout moment, dans le monde actuel dont tous les repères temporels et géo-localisés se trouvent nivelés par les effets de l’Information généralisée immédiate, je constate la prolifération d’opinions et de jugements qui éludent ou nient carrément l’épaisseur de l’Histoire.

Lorsque nous arrivons à Cracovie en 1966, deux jeunes gens de l’Ouest dans leur Deux-chevaux bleu ciel quelque peu cabossée que leurs amis polonais ont déjà baptisée Brzydula, – ce qui signifie quelque chose comme « tas de ferraille » ou « poubelle roulante » -, j’ai déjà commencé à percevoir quelque chose qui relève de l’épaisseur de l’Histoire en découvrant, de nuit, la réalité du Rideau de fer (barbelés, miradors, sentinelles, etc.), des routes défoncées de la campagne polonaise, de la grisaille générale, des milliers de visages tapissant les couloirs de l’usine à tuer d’Auschwitz dont l’ancienne odeur évoquée par Imre Kertesz a été remplacée par celle des saucisses grillées de la buvette qu’il y a là, et voici nos hôtes de Wroclaw (la Breslau de jadis), les parents et Slawek l’ami de mon compère Urs dont celui-ci à fait connaissance lors de régates internationales, Slawek étudiant comme nous mais en uniforme de militaire verdâtre pour je ne sais plus quelle raison, le ou les frère et sœur de Slawek – tous confinés dans ce qui me semble un logement bien exigu, et notre première soirée aussi joyeuse et familière que l’environnement m’a paru sinistre, nos récits alternant et ma première cuite à la vodka au miel noir Krupnik, le lendemain mes échanges avec le père de Slawek, ingénieur à la voix douce auquel je dis ma foi en le communisme et la conviction qu’un jour la vie en Pologne sera meilleure qu’à l’Ouest mais que cela va demander du temps, notre visite au théâtre de Jerzy Grotowski où j’achète des affiches dont je tapisserai les murs de ma chambre, bref l’atmosphère de la Pologne de Gomulka, une petite fille en uniforme au milieu d’un stade rempli de jeunes gens qui déclare solennellement «protestujem !» au micro en invoquant la guerre au Vietnam menée par les impérialistes occidentaux, et la chaleur des gens, la chaleur de nos hôtes de Wroclaw et l’inoubliable chaleur des jeunes gens se pressant dans le cabaret Pod Baranami, à Cracovie où Slawek a tenu à nous emmener, les chansons qu’il nous dit satiriques mais auxquelles nous ne comprenons rien tout en riant et applaudissant a tout rompre à l’imitation du public à dominante (il me semble) estudiantine, et la tournure artiste, même bohème de tout ça, et le lendemain la chaleur de ce café de la rue Florianska dont le rouge garance ou cramoisi préfigure celui des loges de théâtre de Czapski – ce mélange d’abîme glacial et d’érotisme bohème frotté de charme artiste…

À dix-neuf ans, membre de la Jeunesse progressiste lausannoise, deux ans avant de me retrouver dans un auditoire de la Sorbonne où nous assisterons, avec mon ami Reynald, aux interminables débats des camarades révolutionnaires français fractionnés en innombrables groupuscules, j’en suis encore à me répéter la phrase douce-amère de Paul Nizan, contempteur des «chiens de garde» de la philosophie académique : « J’avais vingt ans et je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie», mais je sens confusément que cette phrase n’est qu’une phrase que je n’oserai prononcer en présence de nos amis polonais, et déjà je me reproche le discours pour ainsi dire léniniste que j’ai tenu devant le père de Slawek, dont je voyais bien qu’il se retenait de me dire ce que je méritais d’entendre, la fameuse «voix du tréfonds» m’ayant déjà traité de petit crevé lorsque je me suis vu, en joli costume de velours côtelé et la dégaine d’un archange aux yeux cernés, présenter à la télé romande, en tant que représentant des étudiants progressistes lausannois, la pensée de Marcuse dont je conviens à la fin de l’interview, après une objection de mon interlocuteur, qu’elle ne s’adresse pas vraiment « aux masses ».

Me voir, moi, au petit écran, prononcer gravement le mot de «masses», comme je me suis entendu, moi, en l’aula de l’université, devant une assemblée de plusieurs centaines d’étudiants réunis, m’empêtrer dans un discours tissé de citations de sommités marxistes faisant autorité en ce moment-là dans nos réunions enfumées – disons Georg Lukacs, Louis Althusser encore que, Henri Lefebvre mais avec des réserves, Frantz Fanon, etc.- où je prononce là encore force formules dont l’implication historico-sociale me semble évidente, en insistant sur ce que nous attendons des « groupes de fusion » marquant le rapprochement décisif des étudiants et des ouvriers sans oublier les paysans qu’il s’agit absolument de « conscientiser », je m’entends et je me vois et la langue de bois me colle au palais, la grande salle de l’aula commence à frémir de l’impatience indignée de tant d’étudiants (surtout les «fascistes» des facs de droit et de HEC) encore englués dans leur conception dépassée de la transmission du pouvoir, je vois mes camarades progressistes me faire des signes de conclure, bref je ne suis pas à ma place mais l’ai-je jamais été quand, dans le préau de l’école primaire, je me tenais toujours un peu à l’écart au point d’être qualifié de «rêveur» par ma première institutrice, une demoiselle Chambovey, puis de «songe-creux» par son successeur, un Monsieur Besson «sévère mais juste ».

Zapping

Aux commande de mon ordinateur Big Mac dont vient de s’achever la dernière mise à jour, le regard flottant entre l’écran géant et la fenêtre donnant sur les arbres dont le feuillage d’automne flamboie autour de notre datcha de La Désirade, à 1111 mètres au-dessus de la mer et donc 739 mètres au-dessus des eaux du lac Léman que je dirai ce matin (il est 11h 45, ce 19 octobre 2019) d’un bleu métallisé contrastant avec le bleu plus sombre chiné de verts assourdis et de bruns roux des montagnes de l’ubac de Savoie, tandis que de multiples verts jaunissants scandent notre premier plan de pentes inclinées de part et d’autre du val suspendu que nous dominons, j’essaie de me représenter ce qui distingue foncièrement l’espèce de perception panoptique qui est la mienne, à l’instant, et le regard d’un Vassili Rozanov, tel soir de 1911, franchissant le pont de la Trinité de Saint Pétersbourg (inauguré en 1903 et long de 582 mètres) et notant mentalement puis griffonnant: « Deux anges sont assis sur mes épaules : l’ange du rire et l’ange des larmes. Et leur éternelle dispute constitue ma vie » ?

Est-il fou d‘imaginer l’usage que ferait aujourd’hui Vassili Vassilievitch d’un blog, alors qu’il invente un genre littéraire à cristallisations fragmentaires en prétendant du même coup qu’il marque la fin de la littérature telle qu’elle a été pratiquée jusque-là, narrative et à grosses machines romanesques ventilées dans les journaux de l’époque sous forme de feuilletons ?

J’ai rédigé le chapitre précédent de cet essai sur Czapski en position couchée, au côté de Lady L. très prise ces jours par une bronchite cattarrhale aiguë, pianotant sur mon smartphone avant de transmettre le texte, via le Cloud (mystérieux nuage dont le mécanisme m’échappe à vrai dire), à mon profil Facebook où trois splendides créatures très dénudées, défiant la censure puritaine du réseau social, auront déposé leurs propositions de devenir mes «amies» au cours de la dernière nuit, prétendant outrageusement s’agréger à mes 4011 «amis» dûment homologués, mais illico «poubellisées» comme je le fais chaque jour de kyrielles d’autres propositions non moins affriolantes.

J’imagine la stupéfaction d’un Rozanov revenant dans notre monde et découvrant ces aspects de l’ingéniosité de notre espèce, ou Czapski s’initiant à l’usage d’Instagram. Or de tels rapprochements ne sont pas étrangers, me semble-t-il, au fonctionnement de la pensée de ces deux observateurs aigus des multiples données de la réalité environnante, quel que soit le milieu dans lequel ils évoluent – et pourquoi ne pas développer ce type d’observations dans l’univers éclaté qui est le nôtre, dont les notations quotidiennes que nous en tirerons ne seront jamais foncièrement différentes qu’au temps des Feuilles tombées ou des premiers cahiers du jeune Czapski….

À l’instant, tout en recopiant mes notes du jour, en vue de l’établissement du cinquième recueil de mes carnets (2013-2019) d’ores et déjà intitulé Mémoire vive, j’écoute la bande sonore du film Intervista de Federico Fellini où l’on se rappelle qu’une équipe de télévision japonaise vient s’entretenir avec le Maestro en train de tourner une scène nocturne durant laquelle le rêve éternel de l’homme de voler librement comme un oiseau sera l’occasion d’une première féerie visuelle.

La poésie d’Amarcord, évoquant l’enfance et l’adolescence du même Fellini, tient essentiellement aux associations d’images porteuses d’émotion qu’on retrouve, dans une tout autre tonalité – cela va sans dire – chez le Rozanov le plus pur des dernières années, où le flux d’un murmure continu recompose ce que je dirai le présent du poète, non point coupé du temps et du lieu où se poursuit sa rêverie, mais reconstitué par le jeu de la mémoire et de la mise en forme, dans une sorte de murmure mélodique trouvant en nous de multiples échos.

J’avais dix-neuf ans lorsque j’ai commencé de tenir mes carnets sur les cahiers blancs lignés à la couverture marquée POLSKI que j’avais achetés dans un grand magasin de Wroclaw et que j’ai conservés comme des reliques, j’étais déjà lecteur assidu des Journaliers de Marcel Jouhandeau auquel il m’arriva plus tard d’envoyer quelques lettres toutes gratifiées de réponses où le grand écrivain m’appelait son «enfant», je me rappelle avoir parlé de Jouhandeau à Czapski, des années plus tard, mais je ne me souviens pas de ce qu’il a pu m’en dire alors qu’il m’évoquait plus volontiers le journal de Charles Du Bos, sans doute mieux accordé à sa sensibilité – tout cela une fois encore pour indiquer une façon d’approcher la réalité «à sauts et gambades» sans perdre pour autant le fil zigzaguant d’une investigation qui ne dépend ni du support matériel des notes ni de l’outil utilisé, au point qu’on peut fort bien imaginer les stylos multicolores ou la minuscule machine à écrire de Cingria connectés à quelque computeur répercutant partout le fruit de ses propres grappillages, par exemple lorsqu’il affirme que « l’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l ‘infini », ou qu’il constate que «c’est splendide, à vrai dire, d’entendre vibrer comme vibre un bocal dangereusement significatif cet instrument étourdissant qu’est un être »…

Intranquilles et affligés

Mais qu’ont-ils donc à se battre les flancs ? A quoi riment les flagellations qu’ils s’infligent ? Pourquoi les moins cruels, les moins méchants, les moins fautifs de cette drôle d’espèce n’en finissent-ils donc pas de s’accuser, et souvent de trois fois rien à qu’il semble, et cela depuis la nuit des temps à quoi remonte ce qu’ils appellent le péché originel ? Mais qu’est-ce qu’il leur prend de ne pas positiver ?

Voilà ce que pourraient se demander, aujourd’hui, le Nouvel Homme, et, inclusivement, la Femme de Demain, confrontés à ces éternels coupables en leur incompréhensible tourment dont l’apôtre Paul me semble l’un des plus ombrageux initiateurs de la longue lignée avec son fameux texto envoyé aux Romains, chapitre 3, verset 19 : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais commets le mal que je ne voudrais pas ».

Et ça continue, ainsi que l’illustreront, de siècle en siècle, les soupirs de leur journaux intimes et autres

murmures, d’Augustin le premier introspecteur général au calviniste Henri-Frédéric Amiel, ou de Maine de Biran le psychologue raffiné au tortueux Vassili Rozanov et au Czapski bientôt sexagénaire en ses lettres infiniment délicates au jeune Colin d’Amiens – douces âmes intranquilles !

L’Artiste n’est jamais content, et c’est sa force. L’Artiste n’aime pas ses manques. L’Artiste se reproche d’être toujours au-dessous de son aspiration, n’était-ce qu’à considérer la Nature, et c’est cela qui le sauve, ou disons que cela le tient debout en rage d’éveil et soutient son effort de ne pas se contenter – ce qui serait mortel.

Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait à peu près Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin, et je souscris à deux mains quoique sachant ma propension quotidienne à céder à la facilité : cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps – le difficile.

Difficile est le chemin pierreux des mots autant que le sentier scrupuleux de la poésie faite peinture chez un Corot, difficile est le dessin de la pierre chez Cézanne et difficile l’apprentissage consistant à parler à une pierre ou à la faire parler, ainsi que l’évoque Annie Dillard, comme est difficile l’évocation musicale de la courbe du chemin qu’il s’agit de vivre comme on la respire en écoutant Schubert ou Chopin, ou tâcher de prier en peignant un bol blanc sur fond blanc.

Mais tout cela paraît encore trop «poétique», et l’intraitable Czapski nous le répétera à journée faite autant qu’il se le recommandera en déplorant pêle-mêle, dans ses lettres à Jean Colin, tant ses « défaites » que l’énervement banal et combien légitime que lui inspire tel marchand lui reprochant de ne peindre que d’invendables femmes moches et de tristes quais de métro, ces chaises branlantes dans un recoin de café mal balayé ou ce jeune homme paraissant accablé par le poids de ce qu’il y a hors de lui ou peut-être en lui, allez savoir : lui aussi a l’air de se reprocher Dieu sait quoi, Henri-Frédéric marque chacune des ses « défaites » d’une croix dans les marges de son journal intime, les messieurs sûrs d’eux-mêmes ricanent mais ce ne sont pas eux qui peindront jamais l’Artichaut véridique ou les divines Mandarines, ni n’éprouveront la moindre honte en constatant qu’ils ont rien ajouté à la beauté du monde en ce jour «nuageux à couvert».

Le 4 septembre 1993, un mois avant sa mort, le peintre Thierry Vernet, ami de Czapski et le nôtre aussi, écrit dans ses carnets cette ultime inscription : « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».

Dans les mêmes carnets inédits, qui sont autant d’un écrivain que d’un artiste, il notait aussi «Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur», et sur le ton de la remontrance adressée à soi-même qui rejoint celles de Czapski : « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour «m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».

J’évoque une constellation de sensibilités variant dans leurs formules au gré des intermittences du cœur, et c’est ainsi que je retrouve l’écriture de Thierry Vernet dans les marges du tapuscrit de la correspondance à la fois très poignante et très révélatrice témoignant du lien profond entre un jeune homme de 21 ans du nom de Jean Colin et le Czapski dépassant la cinquantaine, entre 1948 et 1958, où la notion de difficulté revient en chaque lettre des deux amis.

La première lettre de Jean Colin à Czapski date de novembre 1948, et tout de suite on ressent la grande reconnaissance affectueuse du jeune homme envers son aîné, et son besoin de lui dire les difficultés, précisément, qu’il rencontre, à la fois à l’usage du fusain, au moyen duquel il travaille à des portraits, et le verbe « piocher » apparaît dans la foulée, mais aussi à s’exprimer par l’écriture : « Cela m’est pénible décrire car je m’épie sans cesse et cela est insupportable, j’ai beaucoup de méfiance envers moi-même quand il s’agit d’écrire ».

Or, dès cette première lettre aussi, Jean Colin, qui revient ce jour-là du musée, entreprend un « rapport » sur ce qu’il a vu comme il en établira sans discontinuer à travers les années, Czapski lui répondant et cela donnant une sorte de conversation d’atelier où les deux artistes partagent et parfois confrontent leurs découvertes, leurs adhésions vives mais aussi leurs rejets – et Colin ne sera pas moins intransigeant que Czapski, qu’ils rapportent à leur propre work in progress, source quotidienne de joies mais aussi de «défaites».

Ce jour-là, plus précisément, Jean Colin se rappelle deux natures mortes de Boudin et un portrait de Frans Hals, avant de s’arrêter plus longuement à l’évocation d’un chaudron de Chardin dont «la couleur sourd, sans qu’on pense à son éclairage», et quel autre œil que celui d’un peintre verrait ce qu’il décrit ensuite, qui pourrait se retrouver d’ailleurs sous la plume de Czapski, à propos de ce qui distingue la lumière qui «sourd» des objets et celle qui procéderait d’un «éclairage» plus ou moins artificiel : «De même qu’il n’y pas de coup de soleil dans les Utrillo où la couleur est si intense, issue des murs, des arbres eux-mêmes».

Dans la lettre suivante, datant de février 1949, Colin dit sa difficulté de vivre après qu’il a quitté Czapksi en compagnie duquel il a visité une exposition de dessins de Brueghel, et l’on sent, même s’il n’en dit rien d’explicite, que la difficulté touche à la fois à sa fragilité physique (il est atteint de la maladie de Charcot) et à ses «défaites» dont il sait, au demeurant, qu’elles le fortifient à proportion de son refus de la facilité : «J’aime autant que le travail ne me soit pas facile, je m’obstine beaucoup plus quand c’est dur. Je dis cela aujourd’hui, mais sur le moment il faudrait savoir se dire cela. Je viens d’avoir l’exemple pour une nature morte que je travaillais ici depuis quelques semaines, et peu à peu j’avais amassé pas mal de choses, et puis j’ai eu un matin où cela a marché comme jamais ; le résultat est que l’après-midi j’ai travaillé avec moins de tension à ce que je faisais, comme si la partie était gagné, et jai fait de cela un barbouillage immonde et tout mon travail de deux semaines est à recommencer parce que j’ai travaillé mollement., lâchement, sans ma conscience tendue à chaque touche que je posais – enfin c’est une expérience sur ma mollesse».

Je retiens aussitôt les deux formules de «conscience tendue » et d’«expérience sur ma mollesse», qui situent bien les occurrences du combat. Je dis bien : combat.

Et ce combat, qui n’a rien à voir avec des états d’âme de mauviettes moites, se retrouve dans une lettre saisissante de Czapski à Colin, dix ans plus tard, un an avant la mort du jeune artiste, où le peintre sexagénaire, revenant d’une séance de pose chez André Malraux, pour un portrait que lui a commandé une revue, détaille ses impressions avec une acuité pure de toute complaisance, où les qualités du brillantissime auteur des Voix du silence, son immense érudition et ses vues pénétrantes, sont reconnues en mêmes temps que le portraitiste saisit ce que Francis Bacon appelait «la flaque» à propos de ses portraits : à savoir l’aura et la « grimace » du sujet, le vrai « visage » de celui-ci sous son masque mouvant, caractériel ou social.

« Il n’a pas pas arrêté de parler avec ses tics incessants », note Czapski après la première séance de pose dont les dessins lui sembleront insuffisants, «il me posait des questions sur des problèmes essentiels , moi je le contredisais sans avoir la centième partie de ses connaissances. J’ai été comme toujours ébloui par l’authenticité de ses connaissances, la sincérité, la justesse de ses réactions à la peinture. La fulgurante vitesse des réactions – mais avec cela un côté « poésie » Chateaubriand-Barrès où tout à coup l’essentiel disparaît pour la phrase, la métaphore à effet. Au dernier moment il s’est mis debout sans bouger pour cinq minutes – pour un croquis – et j’ai tout a coup eu l’impression d’avoir devant moi un arriviste pas tout à fait authentique … cela contredisait mon impression antérieure. Son visage sans une vraie flamme du monologue-dialogue est tout à coup figé dans une expression tendue et sans vie intérieure, un peu bête »…

Ainsi le travail sur ce «portrait» se trouve-t-il mis en situation avec une sorte de fébrilité dans le chaud-froid, relancée dans la séance de pose suivante, après une «énorme lettre» où Czapski revient sur ce qui lui a dit Malraux en insistant «sur le côté équivoque de tout ce qu’il dit dès qu’il touche à l’essentiel», puis il soupire entre les lignes en doutant que son interlocuteur «réagisse profondément» alors que lui a éprouvé le besoin de « piocher » son point de vue – et d’évoquer alors l’incompréhension totale de Malraux quand ils ont évoqué la figure de Simone Weil.

En toute confiance et donc sans la moindre précaution oratoire, Czapski revient sur ce que, lors de sa deuxième séance de pose chez Malraux, celui-ci lui dit de passionnant à propos de Braque, Seurat, Rouault ou Le Titien, et surtout comment deux toile de Cézanne, à propos d’une certaine exposition, «éclipsaient tout», avant de remarquer qu’à l’abord de questions à ses yeux vraiment essentielles, le même Malraux « tombe dans quelque chose de vague », en opposant son génie puissamment rhétorique à celui de Simone Weil dont la luminosité dépasse ledit génie par l’ «absolu incarné en paroles» de son témoignage.

« Personne de nous n’est digne de cette vie, ajoute Czapski à propos de Simone Weil, dont il reproche à Malraux de n’en dire que des platitudes, prétendant « qu’elle n’avait pas de talent » et que c’était «une vie ratée». Et de porter l’estocade au grand écrivain et ministre de la culture en exercice : «Et tout à coup j’ai senti combien il y avait de mauvais goût dans l’atelier extra luxueux de sa villa, cela aussi veut dire quelque chose », avant d’ajouter à l’adresse de Jean Colin, avec une sorte de tendresse filiale : « mon enfant, je te parle de choses qui ne sont pas essentielles » et de lui dire combien sa présence lui est plus chère et vivifiante, en somme, que celle du ponte national à mèche folle.

Cinq ans plus tôt, cependant sur un ton naturellement moins libre, mais avec des objections assez proches de celle que nous trouvons dans la lettre à Colin, s’agissant des rapports complexes entre l’art et le religieux, Czapski présentait, dans la revue Preuves, Les voix du silence avec autant d’acuité attentive et de bienveillance « objective » que de réserve sur « l’essentiel ».

Quasi contemporains, et chacun ayant vécu d’extraordinaires événements, Czapski et Malraux n’en incarnent pas moins deux mondes socialement et spirituellement peu conciliables. N’était-ce que leurs cravates sont de tournures différentes, et l’on imagine mal Malraux s’attarder aux côté de «son cher ami» affalé sur son lit de sa mansarde-atelier de Maisons-Laffitte, où ils parleraient plus «à fond» d’intranquillité religieuse ou de la fonction de l’art dans cette société foncièrement injuste qui fait souffrir Simone Weil, alors que le difficile débat se poursuit tous les jours, en pensée ou en peinture, pour le jeune Jean autant que pour le «vieux» Joseph.

La mémoire devant soi

Compulsant les deux précieux albums extraits du journal de Czapski, dont la suite kaléidoscopique fait alterner, en patchwork aux enluminures de toute sorte, les pages manuscrites plus ou moins enrichies de croquis dessinés ou d’esquisses plus construites de possibles tableaux, les coupures de journaux relatives à l’actualité ou à tel thème lié à la peinture, les documents photographiques nous ramenant au début du XXe siècle ou faisant voisiner les portraits (photo en noir et blanc ou dessins) de sa sœur Maria, les scènes de rue ou de café, les silhouettes croquées au vol dans une infinité de postures saisies avec la même précision et la même justesse, les encarts réservés à des adresses et autres numéros de téléphones, les notes de lecture ou les innombrables développements griffonnés, sans parler des kyrielles de citations glanées au fil des jours et des nuits, je me dis que là se trouve l’«ordinateur» de l’artiste et de l’écrivain travaillant sa double matière littéraire et picturale dans une simultanéité temporelle et une circulation diachronique constante qui fait partie du processus créateur lui-même dont sortiront récits constitués et tableaux aboutis – et voici les plans coloriés si émouvants, datant de la captivité de Czapski à Griazowietz, des fameuses conférences sur Proust miraculeusement sauvées de la débâcle et désormais accessibles en volumes traduits en plusieurs langues, mais dont la genèse remonte à un séjour du jeune Czapski soignant sa fièvre thyphoïde à Londres, en 1926, et découvrant alors Albertine disparue, premier choc préludant à une lecture continue de la Recherche dont la résurgence des scènes et des personnages, une décennie plus tard, dans un environnement infesté de poux, illustrera la puissance subconsciente de ce que Proust lui-même appelle la «mémoire involontaire», question de survie, au gré d’un processus qui met en évidence une espèce de «communion des sens» que les arborescences du journal, au présent de la conférence et au futur de multiples avatars, illustreront comme un fabuleux livre d’images.

Dans une note poétique de mes carnets datée de 1986 et localisée «en forêt» à la manière de Rozanov, j’écrivais que « les poèmes nous viennent comme des visiteurs, aussitôt reconnus », et que «notre porte ne saurait se fermer à ces messagers de nos propres lointains», et c’est à ceux-ci que je pense qui, plus que de simples « souvenirs » rappelés par la mémoire volontaire, ou même involontaire, puisent en notre tréfonds psychique une matière qui est à la fois la même et une autre, mêlée de réalité «logique» et de continuels «délires», nourrie de passé mais aussi de présent au moment de sa formulation, au point que ce qu’on appelle la mémoire me semble comme « en avant » de l’esprit et du « faire » poétique et artistique, inventive à proportion peut-être de notre « laisser faire », éclairante par fusées et autres bonds – réalité de l’envol à laquelle Czapski ne cesse de se référer, mais que seul un travail incessant, une attention sans relâche, ponctués de «défaites», permet d’aboutir à une forme, du graffiti au tableau ou du balbutiement au poème.

«L’art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser », écrit Thierry Vernet dans ses propres carnets si proches du journal de Czapski par leur inspiration, et j’ai cru déceler, chez cet autre magnifique artiste, incomparable poète de la couleur, ce même processus d’une «mémoire créatrice» à subits envols découlant d’une longue patience et d’un travail à tâtons et défaites, et puis ces bonheurs de loin en loin cette sourde joie du «computer» humain connecté à son «âme».

Mais qu’est-ce donc que cette «âme» ? Et quel est donc ce «Dieu» auquel le jeune Jean Colin fait si souvent référence, plus strictement catholique, à ce qu’il me semble, que Czapski, en dépit de la distance que celui-ci maintient par rapport aux outrances antichristiques et antisémites de Rozanov, quelle est plus précisément la «religion» de ce Joseph Czapski qui remarque, dans Proust contre la déchéance, qu’on ne trouve pas une fois le mot «Dieu» dans les milliers de pages de la Recherche du temps perdu, où la littérature elle-même devient une manière de religion comme, chez Malraux, l’art rétablit le lien vertical entre l’homme et le sacré – et l’on sent que Czapski n’est tout à fait satisfait ni par l’un ni par l’autre sans se rallier non plus, complètement, à la mystique ascétique d’une Simone Weil ni participer jamais, ni par ses écrits ni par la thématique de sa peinture (pas un Christ comme il y en a chez Rouault ou Soutter, qu’il admire pourtant, ni l’apparition lumineuse d’aucune figure mariale – si l’on excepte Maria sa chère sœur…) à quelque forme d’art qu’on puisse dire explicitement religieux, comme s’il fallait absolument épurer la peinture de toute «littérature» sans exclure pour autant, est c’est me semble-t-il l’essentiel, en quoi il rejoint d’ailleurs le Rozanov «essentiel», moins que le débat : la prière, mais là encore sans plus de recours aux mots qu’à l’esthétique «silencieuse» d’un Morandi auquel on le compare parfois, à tort me semble-t-il.

À jamais intranquille, voire indompté, alors que son précepteur pétersbourgeois espérait en faire un jeune homme « rangé » tout soumis au Dieu réglementaire, selon sa lignée et son rang, Czapski me semble cependant impensable, dans sa perception du monde et son œuvre de peintre, sans référence implicite à ce qu’on appelle l’ «âme», ce qu’on appelle «la religion » et celui qu’on nomme « Dieu »…

Massacres

(La question du sujet)

Certaines phrases ont le pouvoir, étrange et lancinant, de nous confronter à la fois au monde et à nous même, sous un effet comparable à ce qu’on qualifie de précipité en chimie, et c’est, aussi bien, un double saisissement physique et psychique que j’ai éprouvé la première fois que j’ai lu ce fragment des carnets de Thierry Vernet : «D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi».

Je ne sais à quoi pensait exactement notre ami quand il a noté ces mots, mais ceux-ci me sont souvent revenus à l’esprit, et plus particulièrement lorsque je lisais ou entendais parler des innombrables massacres d’innocents qui ont ponctué le terrible XXe siècle et que se posait à moi la question de ce qu’en peut dire un écrivain ou de la représentation que peuvent en donner un peintre ou un compositeur – et les noms m’apparaissaient ici et là, des figures émergées du chaos d’un Zoran Music ou des thrènes d’un Krzystof Penderecki, pour ne citer que deux exemples particulièrement explicites, et la phrase de Thierry Vernet m’est revenue, aussi, après avoir achevé, accablé, la lecture des Bienveillantes de Jonathan Littell.

Je ne sache pas qu’il y ait, dans les écrits ou les dessins et les peintures de Czapski, une seule évocation explicite des désastres de la guerre.

Czapski a fait la guerre. Il a vu, de près, les séquelles des révolutions russes, il a traversé des champs de ruines, il a partagé le sort de milliers de prisonniers de guerre et de civils en fuite à travers les steppes et les déserts, et il raconte bel et bien tout cela dans des fragments de récits épars ou dans ses témoignages plus développés de Terre inhumaine, Souvenirs de Starobielsk ou Tumulte et spectres, mais on ne pense pas qu’il traite là un « sujet littéraire », pas plus qu’il ne «peint la guerre» ni ne « peint les camps » ou ne fasse « du Goya » ou « du Music », et pas un instant on ne l’imagine au chevet de Colin d’Amiens sur son lit de douleur, en fin de vie, le dessinant comme Ferdinand Hodler dessine et peint son amie mourante « sur le motif ».

Il va de soi que je ne fais aucun grief d’ordre moral à Goya de peindre les désastres de la guerre, à Music d’évoquer l’horreur des camps de la mort, ou à Hodler de scruter les avancées du mal, au front de sa maîtresse, comme Paul Léautaud, dans In memoriam , sans doute son plus beau livre, de se pencher sur son père afin de le voir « décéder un peu plus», mais le fait est que la guerre, la maladie ou la mort ne sont pas pour Czapski des « sujets de peinture » comme les batailles ou les séquelles de la guerre, les « scènes à faire » de la pauvreté ou de l’affliction, de la maladie ou de la mort , ont inspiré les peintres réalistes du XXe siècle, et notamment en Pologne, avec les Matejko et autres maîtres discutés et même combattus par Czapski et ses amis.

Un Jan Matejko, figure majeure de la peinture historique polonaise, dont un chef-d’œuvre monumental reconstitue précisément un haut fait guerrier, sous le titre de La bataille de Grunwald, dans une structure formelle qui peut rappeler de loin la Bataille de San Romano de Paolo Uccello, eût-il pu représenter les tribulations vécues par les Polonais lors des trois dernières guerres auxquelles ils ont participé, entre autres scènes impliquant les masses de civils déportés, parqués, ici en prière et là en fuite ? Pourquoi pas ?

Cependant il y a aussi de l’ «Histoire» dans le fait qu’à un moment donné, en Pologne, de jeunes artistes et de jeunes écrivains, sans participer forcément aux mouvements en rupture d’académisme de France ou d’Autriche, d’Italie et d’Allemagne, aient éprouvé le besoin de s’arracher à cette forme de réalisme, parfois admirable mais plus souvent empêtré dans une «littérature» nationaliste censée délivrer des « messages », mais ce qui me frappe est que ce rejet du «sujet», qui devait assez logiquement conduire à l’abstraction, n’ait cessé chez Czapski de sous-tendre son regard, sa perception du monde et son expression littéraire et picturale, alors même que le « sujet » de la condition humaine restait chez lui tout à fait central.

Les images-chocs de la guerre rendent-ils l’homme plus conscient de l’abomination de la guerre, au point de l’en détourner ? C’est ce que croyait la romancière anglaise Virginia Woolf lorsqu’elle prit connaissance, dans les années 1936-1937, de photos montrant des corps dépecés de civils adultes et enfants victimes des bombardements de l’armée de Franco, en pleine guerre d’Espagne, laquelle fut d’ailleurs le premier conflit largement « couvert » par les photographes de guerre.

Dans le même esprit pacifiste, sous le titre de Guerre à la guerre, l’objecteur de conscience allemand Ernst Friedrich avait publié, en 1924 déjà, un album rassemblant d’effrayantes photos de « gueules cassées », de soldats gazés et de cadavres de toutes nationalités pourrissant en tas.

Or la « guerre de demain » prophétisée en 1938 par Abel Gance dans son film J’accuse, aux images non moins terribles, éclata en dépit de toute « prise de conscience ».

Depuis lors, les représentations de la guerre et de la violence dans le monde se sont multipliées de telle manière que nous baignons littéralement dans les images de la souffrance humaine captées dans le monde entier le jour même. Or pouvons-nous encore compatir, comme y incitaient les gravures célèbres des Désastres de la guerre de Goya, ou sommes-nous immunisés par le flot des images ? Et la manipulation technique et commerciale de celles-ci ne fausse-t-elle pas leur réception, déviant leur fonction de témoignage et assouvissant parfois les pulsions les plus morbides ?

Telles sont, entres autres, les observations et les questions que développa l’essayiste américaine Susan Sontag dans le livre intitulé Devant la douleur des autres, à propos duquel je l’interrogeai en 2003 à Paris, donc dix ans après la mort de Czapski, lequel eût sans doute été intéressé par ce thème lié aujourd’hui à la prolifération cancéreuse de l’image via Instagram