Une lecture des 37 pièces de William Shakespeare

Les Tragédies.

1. Titus Andronicus

Une lecture des 37 pièces de William Shakespeare

Les Tragédies.

1. Titus Andronicus

Le monde dit civilisé s’est ému, ces derniers temps, à l’annonce de quelques décapitations. On y a vu l’expression d’une sauvagerie sans nom. Du jamais vu auront clamé ceux qui ont la mémoire courte. On se sera saintement indigné. On aura fait l’impasse sur des siècles de sauvagerie exercée par les prétendus civilisés et les enfants auront été renvoyés dans leur chambre où ils se seront passés le dernier film gore.

Tout cela sent pourtant le sang réchauffé, si l’on peut dire, Alors que faire ? Se détourner et positiver, comme on dit. On le peut certes. Mais on peut, aussi, regarder autrement.

C’est cela : regarder autrement.

L’art et la littérature ont, entre autres, cette vocation : de nous faire regarder autrement.

L’Iliade d’Homère nous fait regarder autrement la guerre. Les Entretiens de Confucius nous font regarder autrement la recherche personnelle de la sagesse et la recherche collective de l’harmonie sociale et politique. Le Sermon sur la montagne du Galiléen nous fait regarder autrement chaque personne humaine. Mais les hommes n’ont cessé de fouler au pied les enseignements des sages et des saints, et ce sont les violents qui continuent de l’emporter.

Or nous permettre de regarder autrement la violence humaine, ou plus exactement l’inextricable mélange de la férocité et de la douceur humaines, est peut-être ce qui justifie le mieux le fait qu’on appelle Shakespeare « notre contemporain » le génie poétique qui a probablement le mieux pénétré ce qu’il y a de plus inhumain et de plus humain dans l’humain.

Ainsi l’inhumanité monstrueuse des humains se révèle-t-elle dès la première tragédie de Shakespeare, Titus Andronicus, dont le grand poète T.S. Eliot a dit qu’elle était la plus stupide au motif que les horreurs y culminaient sans la moindre contrepartie lumineuse. Ce n’est pas l’avis de Jan Kott, entre autres commentateurs, qui voit en cette pièce une sorte de projection hallucinée, poussée en effet aux extrémités de l’absurde, de toutes les turpitudes humaines commises au nom de l’esprit de domination et de vengeance. Shakespeare notre contemporain est le titre, fameux, de l’essai consacré par Jan Kott à Shakespeare, et les pages concernant cette pièce insistent, justement sur son aspect contemporain.

Titus Andronicus, dont tous les protagonistes finissent par s’entretuer, sauf un, est en effet la plus gore des pièces de Shakespeare. L’ouvrage n’est que partiellement attribué à celui-ci, mais la touche du Big Will se reconnaît en ses parties les plus lyriques, notamment dans la partie finale, autant qu’au tracé de ses grandes figures, à commencer par Titus, la reine des Goths Tamora et le Maure Aaron.

Lorsque Titus Andronicus, général romain de retour à Rome après avoir défait les Goths, dont il ramène captifs la reine Tamora et ses trois fils, lui-même a déjà perdu vingt-deux fils sur les champs de bataille. Mais un quart d’heure n’a pas passé qu’il aura déjà trucidé un autre de ses fils, Mutius, qui défie le nouvel empereur au motif que celui-ci a jeté son dévolu sur sa sœur Lavinia, fille de Titus et déjà promise au noble Bassinius. Dès le même premier quart d’heure, la reineTamora, qui sera faite plus tard impératrice en lieu et place de Lavinia, a vu son fils aîné coupé en morceaux par les hommes de Titus afin d’honorer les mânes des défunts romains. Or toute la pièce, ensuite, va tourner autour d’une suite de meurtres et de vengeances du même acabit, pour laisser trente-cinq cadavres sur le carreau. Dans la foulée, on aura coupé la langue de Lavinia fraîchement violée par les fils de Tamora, Titus devra sacrifier son bras avant qu’il ne fasse du pâté avec les têtes de ses ennemis, et autres raffinements dont la littérature la plus noire, et les gesticulations des djihadistes, sont de pâles reflets.

Malgré cette suite d’abominations confinant au Grand Guignol, Titus Andronicus est « déjà du théâtre shakespearien »,comme l’a reconnu Peter Brook, même si ce n’est « pas encore le texte shakespearien », relève Jan Kott, qui précise que Peter Brook et Laurence Olivier ont monté la pièce « parce qu’ils en ont vu, dans sa forme brute,l’embryon de toutes les tragédies de Shakespeare ».

2.Roméo et Juliette

Après le carnage à la romaine de Titus Andronicus, on change de costumes et de décor avec Roméo et Juliette, qui peut d’ailleurs se jouer aujourd’hui encore sans être forcément actualisée: au contraire, son côté comédie romantique et ses beaux jeunes gens ferraillant ou flirtant dans les nobles murs d’une ville italienne semblent faits pour le cinéma en alternant scènes d’action et duos d’amour, mélo juvénile et tragédie.

Mais où est le tragique dans Roméo et Juliette, au sens grec qui exclut toute échappatoire, ou au sens racinien ?

Du temps de Shakespeare, déjà, certains puristes ont trouvé à la pièce un caractère composite où l’élément tragique figuré par le dénouement mélodramatique, relève du coup de théâtre plus que du fatum, avec quelque chose qui paraît téléphoné malgré la beauté de la chose aiguisée par un humour noir very british.

En fait, la réponse à cette question du tragique essentiel, ou inessentiel, de cette tragi-comédie ouverte à de multiples interprétations, dépend du point de vue dominant, qu’il soit social et psychologique (la haine opposant les Montaigu et les Capulet, qui rappelle celle des Gibelins et des Guelfes du temps de Dante, dans la Commedia duquel on trouve d’ailleurs les deux jeunes amants, mais à Crémone et pas à Vérone), ou plus radicalement « métaphysique ».

Grand Corps Malade ne pousse pas trop l’analyse , mais son Roméo kiffe Juliette privilégie le conflit social, comme le fait Léonard Bernstein dans son sensationnel opéra-rock West Side Story, alors que les Montaigu et les Capulet ne se trouvent ni en conflit de classes ni d’ethnies; et la même approche à dominante sociale marque un très beau film de 1942 co-signé par Hans Trommer et Valerian Schmidely – l’un des chefs-d’œuvre du cinéma suisse, selon Freddy Buache,- et constituant l’adaptation d’une des plus belles nouvelles de Gottfried Keller intitulée Roméo et Juliette au village .

Or la partie secrète, chuchotée dans la nuit ou modulée en vers merveilleux (Roméo kiffe aussi le sonnet) dit autre chose que l’obstacle obstiné des familles: bien sûr elle capte la haine, mais elle parle aussi d’amour fou comme l’a célébré le romantisme et le surréalisme, la passion enivrante et mortelle, d’autant plus funeste qu’elle est à la fois glamour et brutale, cernée de jeunes épées et trop impatiente pour écouter aucun conseil de sagesse.

Pour un René Girard, le caractère tragique de Roméo et Juliette tient surtout au drame de jeunesse exacerbé par la précipitation. On sait la défiance de Girard envers les gesticulations romantiques, et c’est vrai que cette belle jeunesse se fait tout un cinéma, ce qui explique d’ailleurs le goût de la télé et du cinéma pour la story, du téléfilm déclamatoire à la française style Claude Barma aux superproductions italo-américaines d’un Zeffirelli ou d’un Baz Luhrmann, après George Cukor, entre autres.

Par delà ces éléments antagonistes « physiques » de jeune chair enflammée et de verrous familiaux, ou de morale chrétienne et de transgression passionnelle, Shakespeare nous dit aussi autre chose, là-dedans, qui va par delà le « physique » et qu’on dira donc « métaphysique » , où l’autre opposition d’Éros et Thanatos se perpétue sous le ciel étoilé auquel s’adresse Juliette :

« Viens, douce nuit, viens amoureuse nuit au front noir,

Donne-moi mon Roméo, et quand je mourrai,

Enlève-le et découpe-le en petites étoiles,

Et il rendra si beau le visage des cieux

Que le monde entier s’éprendra de la nuit

Et n’adorera plus le soleil éclatant”.

On pourrait sourire du fait qu’une Lolita ritale (Juliette à moins de quinze ans) tienne un si sublime discours, comme lorsqu’elle prononce ces autres paroles si pénétrantes:

“Mon unique amour né de mon unique haine

Inconnu vu trop tôt et reconnu trop tard,

Pour moi l’amour est né comme un enfant bâtard

Qui me pousse à aimer la source de ma haine”.

Mais la Béatrice de Dante ou la Laure de Pétrarque étaient plus jeunes encore que Juliette, et il ne serait guère plus étonnant non plus que les vers de Roméo aient été inspirés, au vrai Shakespeare des fameux Sonnets, sur lequel on n’a d’ailleurs aucune certitude, par un joli brin de garçon…

Sur cette même pente allègrement déviante, et pour rassurer telle enseignante anglaise qui s’indignait que Roméo et Juliette fût une pièce si exclusivement hétéro, l’on peut signaler qu’un film en a tiré l’argument d’une adaptation homophile. Plus précisément, le réalisateur américain Alan Brown, dans Private Romeo (2011), a imaginé qu’après avoir lu la pièce de Shakespeare dans le cadre d’un collège militaire américain, deux boys s’éprennent l’un de l’autre en provoquant la scission du dortoir en deux clans opposés, etc.

3. Jules Cesar

L’on doit à un ancien chevrier des montagnes de la Suisse primitive, du nom de Thomas Platter et qui devint un éminent humaniste du XVIe siècle, de savoir, par le truchement de son fameux journal – quasiment mythique dans la littérature helvétique de la Renaissance, tant par sa richesse documentaire que par sa fraîcheur -, que la représentation de Jules Cesar marqua, en 1599, l’inauguration du théâtre du Globe.

Tant par sa thématique (le conflit entre république et tyrannie) que par la puissance rhétorique et la dialectique politique de ses discours, mais aussi par la peinture d’une frise de grands personnages et la poésie intense de certaines scènes, on a déjà là du grand Shakespeare historico-politique.

Nietzsche à relevé, très justement, que le protagoniste majeur de la pièce n’est pas Jules César lui-même, tout imbu de sa pseudo-divinité qu’il soit, mais bien Brutus et son double intrigant Cassius, magnifiquement campés (par Richard Pasco et David Collings) dans cette version filmée de la BBC, réalisée par Herbert Wise.

Focalisée sur la période des troubles qui sépare la Rome républicaine de l’Empire, la pièce illustre à merveille deux aspects de la théorie mimétique formulée par René Girard: la crise du Degree (crise de rivalité mimétique surgie au sein de la hiérarchie et formulée par Shakespeare lui-même ) et le sacrifice du bouc émissaire censé résoudre la crise collective.

Brutus parle explicitement de sacrifice. Si nous tuons César, dit-il en substance, ce sera sans rage ni trouble satisfaction, pour la purification d’une situation dont celui-là est responsable.

Shakespeare n’a pas écrit pour le cinéma, mais c’est tout comme. En l’occurrence en tout cas, la réalisation se distingue du théâtre filmé et la pièce elle- même, malgré son mouvement limité (rien du tourbillon de La Tempête, par exemple), permet une mise en scène qu’on dirait presque en 3D avec ses gros plans accentués sur des acteurs magnifiquement distribués.

Shakespeare est un penseur politique, mais c’est aussi un satiriste redoutable, un poète à l’écoute des voix de la nature et du cœur, aux inflexions de tendresse contrastant avec de formidables éclats.

La faute de Jules Cesar est évidemment d’avoir cédé à l’hybris, délire d’orgueil prométhéen qui sera fatal à tant de princes de ce monde, mais on sent que la même soif de pouvoir habite Brutus et Antoine, quel que soit le beau discours qu’il vont balancer au peuple romain pour le séduire, lequel peuple revivra d’autres crises mimétiques et sacrifiera d’autres boucs émissaires à venir, non sans que de multiples rivaux se réclamant de lui ne s’étripent dans l’intervalle, et ainsi de suite jusqu’en nos jours, de la Cité interdite au Kremlin ou à la Maison Blanche où se joue la énième saison de House of cards…

4.Hamlet

Première des quatre grandes tragédies de Shakespeare (avant Othello, Macbeth et Le Roi Lear), Hamlet est, à égalité avec Roméo et Juliette, la plus connue du grand public et la plus jouée dans la plus grande variété d’interprétations, y compris la version pour marionnettes présentée par l’enfant Peter Brook à ses parents médusés.

Or, en dépit de toutes les réalisations, accordées à la richesse et à la complexité de son contenu latent, la pièce garde tout son mystère élémentaire qu’on pourrait dire celui de l’homme nu sous les étoiles, vieil enfant très pur incapable de faire semblant et de participer vraiment au mensonge de ses frères humains.

Jouant la folie, Comme seule Ophélie y sera poussée par le désespoir, Hamlet est, avec son ami Horatio qu’on pourrait dire son double préservé de toute charge sociale ou politique, le moins aliéné des protagonistes de la pièce.

Celle-ci, sous son apparence convulsive, est traversée par les lignes pures de ce trio de l’amour et de l’amitié, auxquelles s’ajoute celle de Laërte, frère d’Ophélie impliqué à son corps défendant et frappant Hamlet à mort à l’instigation du plus nul et du plus puissant (en apparence) des personnages que figure l’usurpateur royal et incestueux Claudius.

Hamlet est la story d’une vengeance « pour l’honneur », dans un monde où l’honneur n’est qu’un mot creux (« Words, Words, words ») invoqué par un fantôme dans un cycle récurrent de meurtres qui fait du père vengeur un criminel à peine plus recommandable que son frère félon.

On a souvent vu en Hamlet la préfiguration du héros mélancolique et velléitaire dont le Werther romantique de Goethe sera le parangon, mais c’est ne pas assez dire la profondeur de sa tristesse d’enfant déçu et sa formidable fureur, éclatant à proportion de sa douceur attaquée de toute part.

Hamlet nous parle les yeux dans les yeux au fil de ses monologues, et ce ce qu’il y a de si personnel, intime et intraitable dans sa confrontation avec l’abjection des hommes et à leur pauvre sort (« Poor Yorick », etc.) saisit particulièrement dans la version signée Rodney Bennett de la BBC, multipliant les gros plans et cadrant le drame dans une sorte d’intimisme épuré, avec un Derek Jacobi accentuant magnifiquement la force tempétueuse et la fragilité délicate du prince restant noblement lui-même de part en part au milieu des masques et autres grimaces, doublement piégé par sa condition de mortel et sa naissance de noble mal barré.

5. Troïlus et Cressida

Le théâtre de Shakespeare, autant que La Divine Comédie de Dante, a suscité la plus fantastique prolifération de commentaires, parfois aussi érudits que plats, voire à côté de la plaque. Rabelais, qui était à la fois savant et poète, savait mieux que personne que le seul savoir sec ne sait à peu près rien de la poésie qui est connaissance vivante, et c’est ainsi qu’il persifla si justement les sorbonnicoles et autres sorbonnagres.

Or il faut comparer les vingt lignes indigentes consacrées à Troilus et Cressida par le professeur émérite François Laroque, dans son Dictionnaire amoureux de Shakespeare, et les 40 pages d’analyse que René Girard réserve à la même pièce dans Les feux du désir, pour mesurer l’abîme séparant une note professorale conventionnelle, à la limite du dédain, d’une nouvelle approche révélant la nature profonde d’un ouvrage apparemment secondaire.

La lecture traditionnelle de la pièce réduit celle-ci à l’opposition d’un amoureux fidèle et d’une amante inconstante, flattant la vision machiste du couple. Pour René Girard, « Shakespeare rejette l’opposition traditionnelle entre un Troïlus absolument fidèle et une Cressida parfaitement déloyale « , en éclairant une réalité du désir mimétique beaucoup plus complexe et valable autant pour le jeu érotique que pour la mêlée sociale et politique marquant l’affrontement des Troyens et des Grecs, traitée par Shakespeare avec une verve satirique endiablée.

Éclairant la notion fondamentale de Degree, définie précisément dans cette pièce, dont il montre en outre le rôle central joué par Pandarus, entremetteur et meneur de jeu pervers, René Girard va jusqu’à qualifier cette tragi-comédie énhaurme de « gigantesque chef -d’ouvre méconnu « , et c’est à prendre au sérieux.

En lisant ce commentaire de René Girard sur Troïlus et Cressida, l’on pourrait presque se demander si Shakespeare n’a pas pris connaissance de la théorie mimétique en bûchant sur les livres de Girard avant d’écrire sa pièce, mais non, c’est le contraire qui est vrai et c’est une règle assez générale: que le génie poétique ressent les vérités humaines et les illustre avant que l’intelligence et la sensibilité critiques ne les reconnaisse à leur tour…

6. Othello

Après Hamlet et avant Macbeth, Othello sonde la “nuit de l’âme” dont Victor Hugo affirmait qu’elle caractérise la figure terrifiante de Iago, meneur de jeu de la pièce. Plus essentiellement faux et surtout malfaisant que le Tartuffe de Molière, Iago est, au théâtre occidental, la plus insidieuse incarnation du ressentiment vengeur, qui exprime sa haine dès la première scène du premier acte, déjà ricanant comme il le sera sans un instant de répit jusque devant le bourreau de l’humaine justice.

L’envie et la jalousie tenaillent Iago, qui flatte les désirs avant de les manipuler par vengeance. Obsédé par l’idée quOthello ait pu le cocufier, et vexé par la nomination de Cassio au poste de lieutenant, il n’a de cesse de manipuler le médiocre Roderigo qui en pince pour Desdémone, se sert de l’amoureux transi comme d’un instrument lui permettant d’attaquer le jeune et beau, noble et loyal Cassio, et par celui-ci d’attiser la jalousie d’Othello auquel il sourit à l’instant même de le trahir.

Ceci dit, et comme le souligne René Girard dans son décryptage des ressorts mimétiques de la pièce, le doute est déjà au coeur d’Othello, belluaire noir, pour ne pas dire “barbare”, dans la cour des nobles Vénitiens, lorsque Iago souligne insidieusement les deux traits négatifs de sa peau de Maure et de son âge. Pour ce qui touche à Desdémone, tombée amoureuse d’Othello à l’écoute de ses hauts faits et avant même de le voir, elle ne suscite la jalousie d’Othello que par les sous-entendus de celui que le Maure n’en finit pas d’appeler l’”honnête Iago”. Et la machine infernale du désir de mener les amants des ivresses d’Eros à l’orgie finale de Thanatos, et de la comédie de moeurs à la tragédie.

Dante situe les traîtres au plus bas de son enfer , et Iago lui-même inscrit ses plans sous le signe d’une « théologie du diable » mais les juges tout humains que nous sommes remplacent ici le tribunal divin du poète catholique. Le Iago de Shakespeare n’est pas, en outre, tout d’une pièce, pas plus qu’Othello ni aucun des protagonistes de cette pièce dont la noirceur, proche de celle de Troïlus et Cressida, nous touche à vrai dire plus profondément, à proportion de notre identification.

La représentation d’Othello produite en 1981 par la BBC, avec Anthony Hopkins dans le rôle titre, vaut aussi par la saisissante interprétation de Bob Hoskins en Iago supérieurement suave et sournois, double démoniaque à la trouble ressemblance (Hoskins est un Hopkins plus court sur pattes et grimaçant) et dont le ricanement atroce est à la fois d’un démon mesquin et d’un misérable égaré. De surcroît, cette réalisation de Colin Lowrey se trouve comme recadrée en huis-clos où le Mal murmure sa fausse parole en gros plan, comme sous une loupe aux multiples effets de miroir.

7.Timon d’Athènes

Si la tradition classe cette noire satire au nombre des tragédies de Shakespeare, l’on peut légitimement se demander en quoi les tribulations de Timon, – riche Athénien prodiguant ses largesses à une cour de flatteurs puants, se retrouvant soudain endetté et aussitôt abandonné par ses parasites, et se réfugiant alors dans une grotte pour maudire le genre humain et la vie même – relève du tragique ?

Tout ce qui lui arrive ne procède -t-il pas en effet de sa vanité et de la niaiserie naïve qui lui fait croire que l’amitié s’achète, et n’aggrave-t-il pas lui-même son cas en crachant sur les seuls amis sincères qui lui restent, à savoir le noble Alcibiade et son intendant Flavius ?

Quoi de tragique là-dedans, sinon l’aveuglement d’un fils à papa se la jouant Schopenhauer avant la lettre ?

Le caractère composite de la pièce, notoirement attribuée à au moins deux auteurs, et d’un équilibre dramatique un peu chancelant, n’empêche pas la pérennité percutante de sa partie satirique, et le discours de Timon sur la corruption et la décadence reste d’actualité en notre époque de prédateurs voyous. Pas étonnant que les contempteurs de la société bourgeoise, de Marx à Peter Brook, y aient vu un manifeste à relancer.

Au demeurant, ce n’est pas par la voix de Timon que Shakespeare nous touche le plus, mais par celle de ses vrais amis, le général Alcibiade et l’intendant Flavius.

Comme le Philinte de Molière, dans Le Misanthrope, l’intendant de Timon, qui n’a cessé de le mettre en garde contre le gaspillage, est le seul à pleurer sincèrement la déchéance de son maître, qui reconnaît en lui un parfait honnête homme avant de l’envoyer au diable avec la même ingratitude inconséquente qu’il montre à son ami Alcibiades.

Or c’est par celui-ci, injustement exilé par les sénateurs pourris alors qu’il défendait l’un des siens injustement condamné à mort, et revenu en force leur damer le pion, que la paix sera rétablie à Athènes, palliant la tragique imbécilité des postures extrêmes par le moins pire des arrangements.

8. Le roi Lear

Des plus noires et poignantes tragédies de Shakepeare, avec Hamlet, Othello et Macbeth, l’histoire du vieux monarque répudiant la seule de ses trois filles qui l’aime sincèrement, pour lui préférer les deux autres, flatteuses et impatientes de l’humilier, est également la plus simple en apparence et la plus intéressante, la plus troublante aussi par sa façon de combiner les composantes les plus intimes de l’amour-haine filial, tissé de tendres sentiments et d’obscures rivalités, et les embrouilles politiques procédant des mêmes antinomies.

Avec une précipitation dramatique saisissante, tout se joue dès la première scène où le vieux patriarche, décidé à diviser son royaume entre ses trois filles (Goneril l’aînée, Régane et Cordelia), exige de celles-ci qu’elles montrent leur reconnaissance en rivalisant d’éloges. Ce que font les deux premières en usant de la même rhétorique ampoulée et creuse, mais qui satisfait la vanité de leur paternel, alors que Cordelia refuse d’entrer dans cette vaine surenchère, se contentant de mots simples et sincères et provoquant alors l’explosion de rage de Lear, qui la cède sans dot au roi de France et bannit du même coup le loyal comte de Kent qui tentait de lui faire reconnaître la probité de Cordelia.

À partir de cet acte d’imbécile vanité, tout va se déglinguer autour du roi Lear alors qu’un autre vieux seigneur du royaume, en la personne du comte de Gloucester, est poussé par son fils illégitime Edmond, plein de ressentiment, à rejeter son fils Edgar sur la base d’un faux témoignage.

Ces deux lignes dramatiques, dans un crescendo exacerbé par les rivalités et l’esprit de trahison (le machiavélisme d’Edmond rappelant celui du Iago d’Othello), ne cesseront de s’entrecroiser tout au long de la pièce, où la folie, réelle ou feinte, de Lear et d’Edgar, joue un rôle aussi important que dans Hamlet, avec un jeu de miroirs et des dédoublements de personnages vertigineux.

La noirceur absolue des deux sœurs aînées contraste avec la bonté foncière de Cordelia, dont le sublime monologue, au chevet de son père retrouvé, fait écho à la scène bouleversante d’Edgar décrivant le paysage à son père aveugle (Régane ayant fait crever les yeux de Gloucester à l’instigation d’Edmond le félon), au bord de la falaise de Douvres aux allures de finis terrae cosmique.

Des résonances métaphysiques du Roi Lear, la réalisation très épurée de Jonathan Miller, jouant à la fois sur les cadres serrés et le clair-obscur, ressaisit l’essentiel, avec des comédiens formidablement présents, à commencer par Michael Hordern dans le rôle-titre.

De la scène finale de déploration, après que Lear a recueilli le corps de Cordelia, victime expiatoire, émane une tendresse toute shakespearienne également incarnée par Kent et le vieux fermier fidèle de Gloucester. Mélange de lucidité cinglante et de poésie, de violence et de quête d’équilibre, Le Roi Lear touche enfin par ce qu’il nous dit, sur fond d’intrigues et de trahisons, de l’amour et de la loyauté.

9. Antoine et Cléopâtre

On peut avoir un goût mitigé pour le genre péplum, ou craindre le côté nid à poussière du drame historique, et nul doute qu’une représentation académique d’Antoine et Cléopâtre doit pouvoir susciter un ennui mortel si le lecteur ou le metteur en scène n’en perçoit pas les bouleversants échos de tendresse et d’émotion, qui rappellent ceux de Roméo et Juliette avec plus de rigueur tragique et d’intime résonance, à la fois paradoxale, s’agissant d’enjeux impériaux, et tellement humaine pour ce qui nous touche.

C’est la tragédie, sans échappatoire possible, de l’incompatibilité des raisons du cœur et de la Raison d’Etat, frappant des être de chair ardente et non moins nobles par leurs sentiments. De fait, et malgré la sévérité puritaine du jeune César, autant que les reproches qu’Antoine se fait à lui-même pour sa sensualité, l’amour de celui-ci pour Cléopâtre s’élève bien au-dessus de la débauche ordinaire, et le personnage de la reine égyptienne est bien plus qu’une enjôleuse démoniaque.

Or il est passionnant, et plus encore: émouvant, de voir comment Shakespeare figure, bel et bien, les composantes de ce qu’on appelle la guerre des sexes, et les dépasse, comme il dépasse les données historiques reprises parfois textuellement à Plutarque, pour démêler à sa façon les conflits de rivalité du triumvir Romain et d’Antoine le conquérant.

Pas un scélérat dans Antoine et Cléopâtre – pas un personnage comparable au Iago d’Othello ou au fils illégitime de Gloucester dans Le Roi Lear, même si le vieux compagnon de route d’Antoine, le trop lucide Enobarbus, lâche son ami – et s’en veut d’ailleurs littéralement à mort.

Et que de larmes sincères, de la base au sommet de la pyramide hiérarchique : larmes d’Eros sur le désespoir d’Antoine qui le supplie de le tuer et se tue lui-même pour n’avoir pas à frapper son maître. Larmes d’Antoine après la mort feinte de Cléopâtre. Larmes non feintes de Cléopâtre sur Antoine agonisant. Larmes de Cesar devant le cadavre d’Antoine qu’il appelle son « frère « .

Sentimentalité larmoyante que tout ça ? Tout le contraire: noblesse du chagrin tout humain, qui traverse les races et les classes sous le regard du poète.

Quant à la réalisation présente, produite et dirigée par Jonathan Miller, elle vaut par la façon quasi intimiste de recadrer l’action et les protagonistes, dans une proximité rompant avec toute pompe et toute emphase déclamatoire malgré les coups des gueule d’Antoine et les éclats non moins vifs de Cléopâtre. Au premier plan, le brave Enobarbus fait figure de sage Cicerone, modulant un équilibre précaire entre les parties.

Dans le rôle de Cléopâtre, Jane Lapotaire saisit par l’extrême sensibilité de son jeu, à variations fulgurantes sur fond de douceur et de sensualité fine. Pourtant il y a du masculin en elle, comme il y a du féminin dans le personnage d’Antoine campé par Colin Blakely, mélange de bretteur carré et de prince tourmenté, honteux de sacrifier son devoir à son plaisir. Pour ce qui est du jeune Octave, incarné par Ian Charleson, il en impose par son calme inflexible et sa présence à la fois douce et rigide. Sans effets inutiles, dans une scénographie aussi sobre qu’est pénombreux l’éclairage, c’est du Shakespeare “de chambre”, pourrait-on dire comme on le dit de la musique, où les sentiments sont ressaisis à fleur de mots.

10. Macbeth

Des tragédies de Shakespeare, Macbeth est à la fois la plus noire et le plus stupéfiant aperçu du mal pur, qu’on pourrait dire diabolique s’il n’était l’expression même de l’humain en sa face sombre, qui se juge a l’instant même de fomenter son crime, avec l’ardeur glaciale caractérisant ce que la tradition chrétienne appelle le péché contre l’esprit.

Il y a quelque chose des possédés à la Dostoïevski dans les figures de Macbeth et de sa démoniaque Lady, qui sont tous deux jouets de leur latente volonté de puissance soudain éveillée puis exacerbée par les prédictions magiques des sorcières.

Parler de Macbeth comme d’un monstre, sur le ton des tabloïds, et ne voir en Lady Macbeth qu’une pousse-au-crime machiavélique, reviendrait à ne pas voir dans quel tourment ils ont hésité (Macbeth) et argumenté (Lady Macbeth) avant de verser le sang et d’en découvrir la loi (le sang appelant le sang) puis de se retrouver inassouvis et confrontés à leur néant. Lady Macbeth fuira en se donnant la mort, et Macbeth en tirera la conclusion nihiliste fameuse, mais dont on se gardera de faire une profession de foi de Shakespeare lui-même : « La vie n’est qu’une ombre en marche, un pauvre acteur, / Qui se pavane et se démène une heure durant sur la scène, / Et puis qu’on entend plus. C’est un récit / Conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, / Et qui ne signifie rien »…

Or Tout Shakespeare n’est pas dans Macbeth, et la pièce signifie autant par Malcolm, le fils du Roi assassiné qui se peint lui-même en proie du démon dans une extraordinaire scène de mentir-vrai destinée à éprouver la sincérité de Macduff dont l’usurpateur à massacré les enfants, ou par Banquo l’ami trahi, que par Macbeth et sa Lady baisant le cul du Diable – pour parler comme au Moyen Âge. Le temps historique de Macbeth est en effet celui de la peste et des sorcières pourchassées à travers l’Europe, qui dans la pièce font figures de Parques et d’oraculaires « larves de la nuit ».

Autant que les autres réalisations produites par la BBC, cette version signée Jack Gold exclut toute grandiloquence et tout pathos au profit d’une interprétation vibrante d’interiorité, avec une Lady Macbeth (Jane Lapotaire ) impressionnante par ses oscillations entre douceur suave et détermination criminelle, ruse et désarroi.

Sommet de la perception tragique et de l’amère lucidité face au monde du pouvoir, Macbeth ne propose aucune solution rassurante, en matière politique, quand bien même la sagesse du poète y filtrerait comme dans Le Roi Lear et les autres tragédies. Parler de la modernité de Shakespeare pourrait relever du poncif à force d’être ressassé, et pourtant comment ne pas saisir l’actualité de cet incomparable poème dramatique dans notre monde où la fausse parole trouve plus de relais que jamais – où le crime maquillé en bonne action n’en finit pas de relancer le conseil de Lady Macbeth à son conjoint trop peu sûr de lui: « Pour tromper le monde, faites comme le monde (…), ayez l’air de la fleur innocente / Mais soyez le serpent qu’elle dissimule » ?

11. Coriolan

Le plus fol orgueil et l’engagement le plus absolu au service de sa patrie caractérisent le chef de guerre Caius Martius, dont la conquête héroïque de la ville de Corioles, après dix-sept batailles victorieuses, lui a valu le surnom de Coriolan.

La légitimité de ce surnom, cristallisant la jalousie des démagogues romains autant que des ennemis de la République en ses débuts (l’action se passe au Ve siècle avant notre ère), Coriolan ne la doit qu’à lui seul, qui a combattu comme personne, et c’est en orgueilleux farouche qu’il brigue le titre de consul en méprisant à la fois la plèbe, les tribuns qui la manipulent et ses propres amis dont il raille les éloges.

On a vu, parfois, en cet intraitable personnage, altier et plein de morgue arrogante, un prototype de héros « fasciste » dont les diatribes ont enflammé l’extrême-droite française lors d’une représentation mythique de 1934 qui provoqua la fureur symétrique des partisans du front populaire.

Pièce à thèse réactionnaire que Coriolan ? Ce serait juger selon nos critères binaires étriqués que de le conclure. D’abord parce que le dernier mot de cette tragédie va bien au delà de la fureur, d’ailleurs légitime à bien des égards, que manifeste Coriolan à l’égard des démagogues forts en gueule prétendant représenter le peuple alors qu’ils ne pensent qu’à leurs intérêts.

Ensuite, l’orgueil de Coriolan n’est pas exalté par la pièce, au contraire: celle-ci en illustre la faiblesse. En outre, comme dans les autres tragédies politiques de Shakespeare, ce n’est pas dans la force et l’injustice que le bon gouvernement – ici, la première esquisse de démocratie – s’exercera, mais dans la recherche d’une conciliation pacifique viable entre les acteurs sociaux. Les acteurs ! Car c’est bien de théâtre qu’il s’agit, et pas de catéchisme idéologique partisan.

Or il faut relever, dans la réalisation de la BBC signée Elija Moshinsky, à côté du Coriolan d’Alan Howard,d’abord psychorigide et s’humanisant en fin de partie, la bouleversante présence de la mère terrible, première à avoir voulu un fils inflexible, que la grande comédienne Irene Worth incarne sans pathos mais avec une déchirante intensité dans la scène-clef de la supplique des siens à un Coriolan prêt à mettre Rome à feu et à sang.

Un autre pic émotionnel est atteint, dans cette tragédie que le poète T.S. Eliot plaçait au top, dans la scène ou Coriolan, chassé de Rome, vient proposer à son plus cher ami-ennemi Tullus Aufidius, qu’il a combattu autant qu’il l’a aimé, de marcher ensemble sur Rome pour consommer leur double vengeance.

La confusion des sentiments et des intérêts politiques de chacun se trouve amorcée dans une embrassade bonnement amoureuse ou Aufidius compare l’ami retrouvé à sa bien-aimée. Coriolan lui offrait sa gorge à trancher en cas de désaccord, et voici qu’on l’embrasse très tendrement; or plus atroce sera la fin de cette amoureuse rivalité dans la scène de la mort de Coriolan ou l’on ne sait plus qui Hurle « tue-le » tandis que l’un tue l’autre en le pleurant…

En notre époque de démagogie mondialisée et de populisme hagard filtré sous nos yeux par la jactance chaotique des réseaux sociaux – l’hydre à millions de tête de Facebook, etc. – la dernière des tragédies du Barde devrait figurer en première ligne de nos études buissonnières, tandis qu’on tue et bombarde les peuples au nom de la démocratie et des droits de l’homme…

12. Le marchand de Venise

On pourrait dire, en bon chrétien charitable, que cette comédie illustre la cupidité congénitale du Juif et sa cruauté monstrueuse (à l’instar du peuple déicide) qui lui fait réclamer une livre de chair, taillée à vif donc mortelle, au riche marchand vénitien auquel il a prêté 3000 ducats et que la ruine soudaine empêche de payer sa dette.

C’est sans doute comme ça que nombre de bons chrétiens charitables, non moins qu’antisémites par tradition, ont entendu Le marchand de Venise au siècle de Shakespeare et jusqu’aujourd’hui, ainsi qu’ils ont vu l’affreux Shylock et sont retournés à leurs affaires en toute bonne conscience.

Or c’est ne pas entendre ce que Shakespeare fait dire à Shylock, qui a toujours été traité de chien galeux par le richissime et très catholique Antonio, au motif apparent qu’il pratique l’usure. Dans une apostrophe légitime, Shylock demande à ces messieurs les Vénitiens, eux-même exploiteurs à leur façon policée, en quoi il est moins humain qu’eux, moins bon envers ceux qu’il aime, moins respectueux de Dieu qu’ils prétendent l’être eux-mêmes, et s’ils ne réagiraient pas comme lui, criant justice, s’ils étaient injuriés comme lui et sa « tribu » ne cessent de l’être.

Dès lors, la première interprétation de la pièce, concluant à la monstruosité du Juif, n’est-elle pas balayé par cette seconde lecture qui fait de Shylock une victime ?

On pourrait le penser si Shylock n’était pas littéralement possédé par la haine, qui fait aussi de lui un bourreau prêt à passer à l’acte. De plus, c’est un père despotique et un rapiat, vraiment pas sympa !

Mais peut-on croire Antonio quand il se pose en bouc émissaire, alors même que tous les Vénitiens s’acharnent sur le Juif ? Et qu’en est-il du jugement final dépouillant l’usurier et le contraignant à se faire chrétien au terme d’un procès relevant de l’entourloupe ? Et les motivations amoureuses de Bassanio, le soupirant de la riche Portia, endetté jusqu’au cou et “sauvé” par Antonio, sont-elles dénuées de cupidité ?

Enfin bref: qui jettera la pierre à quelle partie ? Telle est la question – entre beaucoup d’autres – que pose cette comédie à la fois sombre et profondément ironique, qui prend acte à la fois de l’état des choses à un moment de l’histoire de la chrétienté et en un lieu fondateur du capitalisme européen, jouant sur de multiples effets de miroirs et de troublantes symétries sans mériter la qualification d’équivoque.

Une fois de plus, le génie pacificateur de Shakespeare ne fait pas l’économie des oppositions de toute espèce, qu’il s’agisse de l’antagonisme profond opposant les trois religions du Livre ou les conflits entre classes, le choc des cultures et des âges. Bien entendu, il a été taxé d’antisémitisme larvé, et d’aucuns continuent de considérer cette pièce comme éminemment condamnable selon nos critères actuels. Ils ont tort: Shakespeare est non seulement notre contemporain mais il anticipe, à de multiples égards et bien au-delà du politiquement correct, une perception élargie de la complexité humaine dont la clémence est le leitmotiv.

13. Les joyeuses commères de Windsor

Après les tragédies et la comédie plutôt noire de Shylock, loin de la Rome antique et des sanglantes intrigues de palais, cette comédie écrite par Shakespeare en moins de deux semaines (dit la légende) à la demande de la reine Elisabeth (autre donnée controversée) impatiente de voir réapparaître la bedaine de Falstaff, combine deux ou trois intrigues amoureuses assez « téléphonées » qui sont surtout l’occasion de rire d’un peu tout le monde dans le genre de la comédie d’humeurs à vives saillies satiriques et grand renfort de personnages hauts en couleurs, à commencer par le vaniteux et truculent John Falstaff.

Celui-ci, nobliau déchu et fauché sur le retour d’âge, court deux femmes mariées à la fois, qui se jouent de lui de façon à la fois hilarante et impitoyable, alors que la fille de l’une d’elle, la belle Anne Page, convoitée par divers prétendants, faufile sa propre Love story à l’insu de tous ou presque.

Dans une ronde un peu folle, basculant finalement dans une féerie nocturne dont la magie tient du simulacre grinçant, la comédie vaut par le relief de ses personnages et par les jeux à n’en plus finir sur le langage oscillant entre parodie à gros traits et douce folie.

Cependant une note plus mélancolique s’y fait aussi sentir, comme en sourdine, liée à la déconfiture de Falstaff le faraud défait que ces dames, à la toute fin, n’auront pas le cœur de ne pas convier aux agapes du happy end…

14. Beaucoup de bruit pour rien

Un certain préjugé académique voudrait que les comédies de Shakespeare fussent moins profondes que ses tragédies ou ses drames historiques, comme si la légèreté apparente excluait la pénétration des cœurs et des âmes.

Or la double histoire d’amour narrée comme en miroir dans Beaucoup de bruit pour rien illustre à la fois le caractère souvent illusoire d’une passion soudaine et superficielle exaltée par là beauté juvénile, et les voies plus subtiles d’une relation se protégeant à grand renfort de piques plus ou moins tendres voire de moqueries à double sens. À cette face plutôt lumineuse s’oppose, en outre, la part d’ombre d’un drame où s’activent un scélérat jaloux et ses sbires.

La première intrigue est apparemment d’un feuilleton à l’eau de rose, dont le décor est un beau palais de Messine. Le prince Pedro d’Aragon, de retour d’une bataille victorieuse, accompagné de deux jeunes amis nobles et beaux, est accueilli avec lesdits favoris, Claudio et Benedict, chez le gouverneur Leonato dont la fille ravissante, Hero, tape illico dans l’œil de Claudio. Mais le jeu de la séduction se corse du fait que Claudio, peu sûr de lui, demande à son ami et supérieur de lui servir d’entremetteur auprès de la jeune fille, au risque évidemment de tenter le prince au passage.

Or l’amour de Claudio pour Hero ne cesse de croître, comme par ouï-dire, à mesure que son ami le prince lui en fait l’éloge et avant qu’il l’ait vraiment rencontrée. Ce jeu mimétique intense a retenu toute l’attention de René Girard, qui consacre de longs passages de ses Feux de l’envie à cet aspect de la pièce, selon lui exemplaire. On verra donc comment le prince va devenir l’entremetteur très impliqué de cette première love story, avant qu’il n’intervienne dans la seconde, d’une tout autre nature, à vrai dire plus originale et captivante (le public en a toujours raffolé) malgré l’aspect d’abord agressif de la relation entre Benedict et la très belle et très mordante Béatrice.

Pendant que la jeunesse roucoule ou se prend de bec, un sinistre personnage, frère bâtard du prince qui a déjà intrigué contre celui-ci, fomente un méchant complot visant à discréditer la jeune promise de Claudio (qu’il déteste à proportion des grâces que lui accorde son frère) en la calomniant de la plus vile façon. Ce personnage travaillé par le ressentiment et crachant mielleusement son venin préfigure le traître Iago, dans Othello, mais ses menées seront éventées et il sera finalement puni, bien fait pour lui.

Ce qu’il faut alors relever dans cette pièce, dont la calomnie verbale destructrice contraste évidemment avec le badinage de Béatrice et Benedict, c’est l’accent porté sur les sentiments de fidélité et de loyal service manifestés par ce couple, immédiatement convaincu de l’innocence de la jeune Hero – alors que Claudio et le père de la jeune fille se sont laissés duper par le scélérat et ses séides – , mais aussi par le brave gardien de la paix nocturne Dogberry, bouffon sur les bords mais admirable dans son rôle autant que dans son discours à la fois probe et débonnaire, dans la voix duquel on croit entendre celle du Barde en phase avec la sagesse populaire.

Si le happy end de Beaucoup de bruit pour rien tient évidemment de la convention, le tissage très subtil des relations liant entre eux les personnages, et particulièrement le lien très pur se nouant entre Béatrice et Bénédict, par delà les invectives de parade, donnent à la pièce sa joyeuse profondeur et sa résonance claire – tout cela se trouvant superbement mis en valeur dans la réalisation limpide de Stuart Burge et l’interprétation sans faille des acteurs de la BBC qu’irradie, notamment, la présence de Cherie Lunghi dans le rôle de Beatrice…

15. Comme il vous plaira

Shakespeare a-t-il péché contre le Bon Goût littéraire en déclarant au grand public de son temps et du nôtre : Comme il vous plaira !? Ne se l’est-il pas joué Love Story avant la lettre en faufilant cette pastorale où deux fois deux couples, avec travesti bisexué pour corser la mise, s’en vont fleureter dans une forêt où se sont déjà retiré un Duc en exil et ses compagnons restés fidèles, fort contents au demeurant de respirer les parfums sylvestres loin des cours corrompues ? Et comment croire que l’auteur de Hamlet et du Roi Lear soit le même que celui de cette apparente bluette finissant en happy end aussi suave que dans les romans à la tisane rose de Barbara Cartland ?

À vrai dire, se poser ces questions, comme l’ont fait des générations de cuistres graves, revient à avouer qu’on n’a rien vu ni rien entendu de cette délicieuse parodie (qui n’en est pas vraiment une) d’un genre à peine détourné mais qui sert de prétexte a une suite de variations plus ou moins persifleuses, mais également imprégnées de tendresse, sur les thèmes de l’amour et de l’amitié, du pouvoir abusif et de la jalousie, du simple bonheur d’être au monde et de la mélancolie à l’épreuve de ce qu’il est si souvent.

L’intrigue amoureuse principale de la pièce (l’amour évident, idéal et longtemps empêché de se déclarer au grand jour, de l’adorable Rosalinde et du non moins craquant Orlando) pourrait être fadement convenu, et pourtant il n’en est rien. Lorsque Rosalinde, déguisée en Ganymède, lance à Orlando son fameux « fais-moi l’amour ! », l’humour fou de la situation va bien plus loin que l’ambiguïté pointée par d’aucuns, la provocation transgessive ou la perversion dénoncée par les puritains: c’est un jeu de masque transparent sublimé par la prodigieuse fantaisie verbale de la fille-garçon, tellement plus déliée et inventive dans son improvisation narquoise que le pauvre Orlando super-sentimental en ses vers appliqués.

L’être humain qui aime d’amour ou d’amitié est plus naturellement aimable que le jaloux ou le méchant, et le bonhomme public aime qu’on le lui rappelle même s’il sait qu’on est au théâtre, et Comme il vous plaira ne se dédouble pas en discours sur le théâtre pour rien (la première envolée de Jacques le mélancolique), alors que chacun joue son rôle en clignant de l’oeil, qu’il soit d’un berger philosophant sans malice ou d’un bouffon jonglant avec les paradoxes, d’un amoureux transi (le très candide Silvius) ou d’un esprit fort (Jacques le faux cynique) préférant sa solitude aux ronds-de-jambes, d’une paysanne un peu peste ou d’une fille de Duc plus stylée.

S’il vous plaît que la vie vous plaise: comme il vous plaira, et qui reprocherait à la pièce d’embellir la donne, ou à Shakespeare son amour de la vie ?

16. La nuit des rois

On peut lire (ou relire) une œuvre géniale sans s’exalter à jet continu; il n’est pas exclu de s’y trouver parfois un peu perdu ou de voir son intérêt se relâcher, pas plus qu’il n’est interdit de le dire. Pour ne prendre qu’un exemple, la lecture de Proust connaît ainsi des tunnels dans la continuité des éblouissements. D’une façon analogue, j’ai senti mon intérêt fléchir un peu, ou s’éparpiller, en regardant la version de La nuit des rois réalisée par Jack Corrie a l’enseigne de la BBC, mais la réalisation me semble moins en cause que la pièce , même si la mise en scène et l’interprétation restent assez conventionnelles, dans le genre téléfilm haut de gamme servi par d’excellents comédiens.

Or le « problème » me semble ailleurs: dans la structure un peu chaotique, sinon tirée par les cheveux, de cette pièce oscillant, voire titubant, entre l’analyse discursive et le burlesque rabelaisien, le charme pur d’une mélodie claire et le tohu-bohu , sans la fusion magique qu’on trouvera dans Le Songe d’une nuit d’été ou La Tempête.

De quoi s’agit-il plus précisément ? D’amour et de folie. Des caprices de l’amour qui font que, contre toute raison apparente, la très belle et très riche Olivia, ne cède pas à l’amour fou du très puissant et magnifique duc Orsino, mais ne tarde à s’éprendre du très charmant envoyé de celui-ci ayant pour mission de la faire fléchir, et qui, sous les traits du bel et jeune Cesario, est une jeune et belle Viola tombant elle-même amoureuse du duc qui l’envoie… Et côté folie, au propre et au figuré: d’une suite de variations sur le thème du fou, assez lourdement incarné en l’occurence.

René Girard a beau exulter à l’évocation de La nuit des rois, où il trouve un concentré de mimétisme illustrant à merveille sa fameuse théorie: la multiplication des doubles et des reflets, dans la pièce, et les situations abracadabrantes à la base de ces triangulations amoureuses, restent tout de même “téléphonées”.

C’est entendu: La ravissante Viola déguisée, en charmant Cesario, allie l’intelligence malicieuse a une perception pénétrante des sentiments, et l’on s’amuse à voir le « garçon » décrire la psychologie féminine en connaissance de cause (!) devant Orsino, qui se met à en pincer pour « lui » malgré la « nature »…

De la même façon , l’on se réjouit de voir l’intendant cauteleux d’Olivia , ce cuistre puritain de Malvolio, se faire piéger de la plus cruelle façon par une drôlesse et trois saoulards, et pourtant…

Pourtant, si jouée qu’elle reste, et malgré sa « valeur ajoutée » en matière de mimétisme girardien, ou de comique shakespearien, La nuit des rois ne me semble pas entrer dans le Top Ten des pièces du Barde…

17. La comédie des erreurs

Sous ses allures de comédie bouffonne, cette pièce de jeunesse du Barde (1590) combine une belle embrouille familiale – dont le canevas initial revient à Plaute -, où deux jumeaux et leurs valets non moins jumeaux, ont été séparés jadis, de même que leurs père et mère, par une tempête dont ils ont réchappé pour survivre l’un à Syracuse et l’autre à Corinthe puis Ephèse.

Lorsque le père, Aegéon, commerçant à Syracuse à la recherche de son fils disparu au prénom d’Antipholus I, se pointe à Ephèse, précisément, bravant l’interdit de séjour fait aux citoyens de la cité sicilienne, sous peine de mort – sauf à verser 1000 marcs – la triste histoire qu’il raconte au Duc local émeut assez celui-ci pour lui donner un jour de répit avant d’être décapité.

Ce même jour, unité de temps de la pièce se passant en ce seul lieu, voit l’apparition d’Antipholus II et de son valet Dromio II, qui vont être prestement confondus avec leurs doubles locaux. Le premier quiproquo repose sur la scène de ménage opposant Adriana, épouse d’Antipholus I, follement jalouse de son mari (un assez sale type effectivement volage et violent), et Antipholus II qu’elle essaie d’amadouer après l’avoir tancé, et qui n’y comprend rien…

Mise en scène (par James Cellan Jones) dans un joyeux tourbillon de « théâtre dans le théâtre », façon Commedia dell’arte, cette pièce qui n’a l’air de rien qu’un divertissement se dédouble pourtant en vive satire de la jalousie et des horreurs de la vie conjugale, que Shakespeare confie au formidable personnage de l’Abbesse, prenant le doux Antipholus II sous sa protection, accusant Adriana d’avoir rendu la vie impossible à Antipholus I et finissant par révéler qu’elle est la mère des jumeaux et donc l’épouse perdue du marchand de Syracuse, etc.

Le happy end de cette farce apparemment abracadabrante, contre toute attente, est réellement émouvant non moins qu’édifiant, faisant de l’abbesse une sorte d’émule de l’Abbaye de Thèlème rabelaisienne, avec la bénédiction du brave Duc et le pardon général à tous, à l’enseigne de la plus pure tendresse shakespearienne…

18. La mégère apprivoisée (1592-93)

On a pas mal tartiné à propos des sources de cette pièce « de jeunesse » et des avatars de sa composition , où d’aucuns voient une apologie conventionnelle de l’obéissance due à son seigneur et maître par son épouse, d’autant plus regrettable qu’elle est ici prononcée en conclusion apparemment très morale par l’incarnation furieuse de la femme impatiente de s’affirmer.

Or rien n’est jamais aussi simple et tranché avec le plus grand humoriste tragi-comique de l’histoire du théâtre, qui est aussi le plus profond connaisseur de ce qu’on appelle un peu globalement le cœur humain.

De l’avis général des habitants de Padoue, la fille aînée du sieur Baptista figure l’incarnation braillarde de la peste en jupons, qui décourage d’avance tout prétendant en dépit de la fortune de son père. Celui-ci, qui a un peu du maquignon en la matière, imagine un marché pour caser ses deux filles: à savoir qu’il n’accordera la main de la douce et belle Bianca, soumise comme il sied a une jeune fille bien drillée, qu’après avoir trouvé à Catherine, son hystérique aînée, un époux assez courageux ou cupide pour affronter la sauvage et rafler du même coup sa considérable dot.

Et de fait, c’est bien celle-ci que semble d’abord convoiter le fringant Petruchioquand il débarque de Vérone en quête de fortune et de femme, mais ce qui nous intéresse ensuite n’a plus rien à voir (ou presque) avec de si mesquins calculs, car la rencontre dudit Petruchio et de la mégère Catherine relève du choc des titans et de la guerre des sexes dépassée par un énorme, rabelaisien amour prodigue d’autant de drôlerie que de douceur.

L’énormité de la farce ne doit pas nous tromper, ni le fait que Petruchio détaille la finesse de sa « politique » avec ce qui pourrait paraître du cynisme: c’est bel et bien d’amour que nous parle Shakespeare sous le masque du formidable lascar (qui se pointe torse nu et coiffé d’un chapeau de pirate au mariage où il injurie le pauvre prêtre) et c’est par amour aussi que la tonitruante Catherine, sidérée et séduite par ce grand fou aussi peu respectueux qu’elle des belles (et hypocrites) manières auxquelles se soumettent Bianca et son jeune et beau soupirant.

Quant à l’apologie finale de la soumission que prononce Catherine devant les convives médusés par sa transformation, Shakespeare nous la balance avec un clin d’oeil énorme et plein de tendresse. Ne pas le percevoir relève d’un aveuglement propre à notre époque de simulacres de libération continuant de verrouiller les relations vraies, au dam de tout amour et de toute douceur…

19. Les deux gentilshommes de Vérone

Que dit Shakespeare dans Les deux gentilshommes de Vérone ? Il montre que ce qu’on appelle l’amour n’est parfois (voire souvent) qu’un leurre, dont l’image illusoire peut nous faire dérailler. Ce miroir aux alouettes abuse particulièrement la jeunesse vivant sa première romance, comme on l’a vu dans Roméo et Juliette. Un enfant y verrait plus clair, autant qu’un vieux sage, mais ici – et c’est un régal de malice – c’est le page de Valentin , adorable ado roublard et cupide, qui se fait le commentateur hilare du délire de ses aînés. Moins romantique tu meurs !

Or il est plus précisément question, dans cette comédie des débuts de Shakespeare (vers 1592-93) d’une amitié gâchée par la rivalité amoureuse, ou plus exactement par une image de l’amour exaltée par l’envie. L’intrigue est assez simple et tout se joue très vite. Valentin et Protée, deux amis qui ont tout partagé depuis leur enfance, aussi proches l’un de l’autre que deux frères, et pour ainsi dire unis “à la vie à la mort”, se trouvent soudain en conflit par ce qu’on appelle l’amour.

Protée, du genre soupe au lait, est amoureux de Julia, et cela ne semble pas inquiéter Valentin au moment où il celui-ci quitte son compère à destination de la cour impériale de Milan où son père l’envoie pour en faire ce qu’on appelle un homme. Sans flatter l’amour de Protée, quiet conçoit un certain dépit, Valentin, non sans malice, nomme son ami expert en amour, chargé de lui donner des nouvelles à ce propos par le truchement des lettres qu’il lui écrira. Il sera d’ailleurs pas mal question de lettres dans cette pièce: bien avant l’époque des SMS, ce qu’on appelle l’amour passe en effet par l’épistole, à savoir les mots plus ou moins enflammé qui évoquent l’amour non sans en rajouter le plus souvent.

Or, des le départ de Valentin , la flamme de Protée, qui n’a plus de témoin à ses élans, semble vaciller. Sur quoi, son propre père l’envoyant à son tour à Milan, il accuse le coup, non sans jurer fidélité à Julia. Dès son arrivée auprès de son ami, tombé amoureux entre-temps de Silivia, la fille du Duc, le jeune inconstant s’éprend en un clin d’œil de la belle, oubliant Julia et se demandant comment se débarrasser de son meilleur ami, dont il devient illico le pire ennemi sans en montrer rien.

La pièce illustre donc la crise par excellence de la rivalité mimétique, dont on comprend que René Girard en ait fait l’un des premiers exemples d’une thématique essentielle de Shakespeare, à savoir l’amour triangulaire. Ainsi, c’est par ce que Valentin lui dit de Silvia que la passion de Valentin s’enflamme, de même que l’amour de Julia s’exacerbe quand elle voit Protée soupirer sous la fenêtre de Silvia.

Tout cela n’est pas systématique pour autant, et d’abord du coté des deux amoureuses, plus subtilement sensibles et loyales que leurs amoureux. Quant à Protée, sa faiblesse menace de le faire basculer dans la félonie violente, que l’auteur épargne au public vu qu’on se trouve, n’est-ce pas, dans une comédie où tout doit bien finir…

20. Peines d’amour perdues

S’il n’est pas rare que des jeunes gens, aussi débordants d’idéal que de sève, se détournent soudain de la chair au nom du pur esprit et de la vertu chaste, assez exceptionnel en revanche paraît le serment signé, au début de cette brillante comedie du premier Shakespeare, par le non moins jeune et beau roi de Navarre et trois de ses fringants ministres, résolus à se consacrer pendant trois ans à l’étude sans se laisser distraire ou tenter jamais par ce démon lubrique ennemi de l’Esprit que représente la femme. Point de femme au palais pendant 36 mois, et la honte au contrevenant, l’opprobre voire les fers !

Le hic, c’est qu’une visite de la fille du roi de France est inscrite sur l’agenda royal et qu’on ne peut couper à l’impure présence vu qu’il en va de tractations diplomatiques et financières de première importance. Que faire alors sinon cantonner la princesse et ses suivantes dans les communs jouxtant le palais, au vif déplaisir de ces dames. Mais le pire est encore à venir, puisque les quatre foudres de vertus tombent illico amoureux des beautés en question, qui vont alors retourner la situation à leur avantage avec autant de ruse que de débonnaire malice.

Jouant sur une double intrigue, avec celle des assermentés bientôt parjures (évidemment !) et la romance du pédant moralisant qui s’entiche d’une petite fermière toute simple, la pièce combine plusieurs lignes de franche satire visant les faux savants et les précieux ridicules, les pseudo-poètes et les séducteur verbeux, mais aussi de plus pénétrantes observations, par delà les affrontements relevant de la guerre des sexes, sur les simulacres de l’amour et les sentiments plus sincères et vrais, dont les femmes sont ici les souriantes incarnations, à commencer par la malicieuse et non moins majestueuse fille du roi de France, maîtresse du jeu soudain frappée, en plein spectacle parodique, par l’annonce de la mort de son père , après laquelle la pièce devient plus grave, plus émouvante et finalement ouverte à une nouvelle approche de l’amour fondé sur un attachement sincère et durable .

Saine moquerie de toute forme d’affectation, du donjuanisme creux et de tous les traits de langage signalant la prétention où la fausse vertu, éloge de la bonne vie et du bon naturel , tout cela cohabite dans cette comédie lègere mais pleine de joyeuse sagesse.

21. Le Songe d’une nuit d’été

Dire que Le Songe d’une nuit d’été est la première pure merveille signée Shakespeare relève du pléonasme, vu que le merveilleux constitue la substance même de ce chef-d’œuvre de fusion formelle et d’effusions amoureuses transfigurées par la poésie.

L’excellent René Girard y voit un summum de mimétisme, mais pour une fois le système du cher homme semble par trop systématique (!) voire artificiel, s’agissant d’une œuvre qui se rit de toute explication (à commencer par celle du Duc Thésee quand il s’efforce de définir l’imagination du poète, à la fin de la pièce) dans le mouvement fou de celle-ci auquel préside la trinité gracieuse et aussi active qu’invisible de Titania, d’Obéron et de Puck…

Plutôt que d’expliquer le Songe – ce qui se peut faire naturellement sans recourir aux instruments conventionnels ou néo-convenus de la critique académique ou freudienne, entre autres -, il convient d’abord de s’y impliquer avec la candeur et le reste de sensualité sauvage qui reste à chacune et chacun en notre monde lisse et formaté.

L’esprit du conte et le génie poétique, à la fois dyonisiaque et apollinien, président en effet à cette féerie apparemment surréaliste et plus fondamentalement réaliste, voire hyperréaliste en ce sens que toute la réalité humaine, légendaire et tout actuelle, mythique et magique, mais aussi pulsionnelle et affective, mais encore sociale et morale (avec le père de la libre Hermia qui freine des quatre fers), mais encore légale et politique (le Duc rappelle à Hermia qu’elle risque la mort si elle brave la loi athénienne en n’obéissant point à son paternel) se trouve modulée, et non pas sous l’égide d’une anarchie romantico-bordélique mais conformément à une très subtile redistribution des valeurs soumises au très shakespearien Degree, où la Renaissance à pas mal à voir même si Shakespeare la dépasse à sa façon.

Le grand metteur en scène Peter Brook tremblotait un peu à l’idée de monter le Songe, comme il le raconte dans La qualité du pardon, superbe recueil de réflexions sur le Barde, et l’on regrette évidemment de ne pouvoir se référer à sa version, mais celle d’Elijah Moshinsky , à l’enseigne de la BBC, sûrement moins novatrice formellement que celle de Brook, n’en est pas moins formidable, et par son interprétation – dominée par la lumineuse Titania d’Helen Mirren et pimentée par l’adorable Puck de Phil Daniels – et par l’esthétique onirico-raphaélite – de la féerie nocturne poussant le baroquisme délirant (les petits elfes rivalisant de cajoleries sur le lit d’une Titania enlacée à l’âne couillu de ses rêves !) sans verser dans le kitsch…

Mais aussi, relire Le Songe d’une nuit d’été en version bilingue rénovée (celle de Jean-Michel Déprats, en Pléiade, convient parfaitement) s’impose à qui désire replonger son rêve dans la substance verbale du mot à mot poétique, comme s’y emploient les comédiens savoureusement patauds et fraternels au milieu desquels le Big Will se projette lui-même en humble serviteur du Démiurge…

22. Tout est bien qui finit bien

Il faut l’humour carabiné de Shakespeare, tout imprégné de sapience humaine, pour donner une fin heureuse à cette histoire d’amours contrariées, où se distingue surtout l’orgueil plein de morgue du jeune comte Bertrand de Roussillon, qui dame le pion à sa mère et au roi quand ceux-ci prétendent lui faire épouser la tendre suivante de celle-là au motif qu’elle vient de sauver le monarque en appliquant une recette médicale de son père et, pour récompense, demande la main du bel indifférent.

Raconté comme ça cela pourrait sembler compliqué, mais tout est clair dans l’enchaînement des faits alternant les situations où nous voyons défiler des personnages merveilleusement contrastés, de la mère généreuse de Bertrand, psychorigide snob et puant en sa jeunesse arrogante, au roi mourant content de revivre grâce à la potion d’Hélène et se montrant plein de sagesse, ou de l’inénarrable vantard dont les rodomontades masquent un poltron et un traître, à l’amoureuse éconduite menant son affaire avec une main de fer dans un gant de velours.

On l’a vu dans les comédies successives de Shakespeare : que les roucoulements romantiques ne lui en imposent pas plus que les menées cyniques. Or Bertrand, qui croit tout savoir, va devoir prendre sur lui en découvrant que son mentor n’est qu’un faux-cul, et que ses propres ruses amoureuses ne valent pas mieux. Mais qui vaut mieux que l’autre dans cet imbroglio ? Une fois de plus, le bon génie du Barde tend à la conclusion débonnaire et au pardon.

À relever dans la foulée : la remarquable tenue picturale de la réalisation d’Elijah Moshinsky, dans cette version de la BBC, en phase avec un scénographe de haut vol : on est ici entre Vermeer et Velasquez, les Hollandais en leurs intérieurs et les Espagnols ferrailleurs, avec une touche Louis XIII sympathique à mousquetaires moustachus et gros nez.

Aussi quelle malice : une épouse vierge se faisant saillir par celui qui la rejette et l’a prise pour une autre, qu’il rejette derechef comme la première ! Et l’amour là-dedans ? Il court il court, le furet…

23. Mesure pour mesure.

Le génie de William Shakespeare, à vingt ans près, n’aurait pu éclore et s’épanouir avec le double assentiment du pouvoir royal et d’un peuple enthousiaste, s’il avait dû affronter les puritains qui, dès la fin des années 1640, mirent un coup d’arrêt brutal à l’âge d’or du théâtre anglais sous les règnes successifs d’Elisabeth et de Jacques.

Or précisément, Mesure pour mesure, datant de 1603, est la plus formidable attaque qui se puisse concevoir d’une tyrannie se fondant sur une prétendue vertu, où l’hypocrisie se pare des attributs prétendus sacrés d’une Loi de droit divin.

Le duc de Vienne ayant décidé de s’absenter quelque temps, il confie le gouvernement au jeune Angelo, foudre de vertu que seconde le sage Escalus. Or celui-ci ne parvient pas à tempérer le zèle puritain d’Angelo, qui entend appliquer la loi morale avec la plus extrême rigueur. C’est ainsi qu’il condamne à mort le noble Claudio que tous apprécient, à commencer par Escalus, mais qui a engrossé sa fiancée avant mariage, écart que sans doute le Duc pardonnerait. Celui-ci étant resté à Vienne, juste désireux de voir comment ses sujets et ses suppléants se comportent, ce qu’il fait travesti en moine, l’on s’attend à un retournement de situation.

Quant à l’inflexible Angelo, voici qu’il reçoit la visite d’une novice au prénom d’Isabelle, qui le supplie de gracier Claudio, son frère aimé. Le plaidoyer de la chaste créature, d’abord timide, se fait de plus en plus éloquent et d’une intensité passionnée qui trouble Angelo jusqu’à enflammer son désir. Ainsi en arrive-t-il à fléchir, puis à proposer à Isabelle, non sans perverse jubilation à l’idée de soumettre une vierge, de laisser Claudio en vie à condition qu’elle se donne à lui.

Après le portrait d’un snob sans cœur en la personne du jeune et très puant Bertrand de Roussillon, dans Tout est bien qui finit bien, le Barde règle son compte à un autre égoïste psychorigide doublé d’un sale hypocrite. Cela étant , la malice supérieure de Shakespeare tient à sa façon de suggérer l’impureté fondamentale de tout un chacun, de la base au sommet de la hiérarchie sociale, et de piéger le faux vertueux par la ruse conjuguée d’un faux moine et d’une vraie nonne prête à jouer de faux semblants sans y laisser sa vertu, finalement relative elle aussi, comme tout jugement humain…

Parce qu’elle vise, de manière frontale, le puritanisme fauteur de violence prétendue sacrée, cette pièce a souvent été reprise de nos jours, jusque récemment par Thomas Ostermeier, entre autres. Dans la version présente de la BBC, toute classique et parfaitement recadrée pour le petit écran, l’interprétation est une fois de plus au-dessus de tout éloge, avec la figure virginale qu’incarne Kate Nelligan dans le rôle d’Isabelle, l’ondoyante maestria de Kenneth Colley en Duc à la fois impérieux et ambigu, et la sombre présence , d’abord glaciale et bientôt réchauffée par sa sourde passion, de Tim Pigott-Smith en Angelo – l’ensemble de la réalisation, signée Desmond Davis, mêlant admirablement délices et sévices, luxure et mort, violence et pardon.

24. Périclès, prince de Tyr

Si les romans d’aventures ont enchanté notre enfance et notre adolescence, c’est le même dépaysement épique, ponctué de moments de réelle émotion, avec pirates et lupanars pour épices, que nous propose un auteur bicéphale avec Périclès, prince de Tyr, qu’on pourrait dire alors un poème d’aventures, entre fable morale et feuilleton picaresque.

Si la patte lyrique du Barde y est perceptible sans discontinuité , la première partie de cette pièce aurait été co-écrite par George Wilkins, mais peu importe: l’on est ici dans une machine théâtrale constituant un canevas parfait de téléfilm, que le réalisateur David Jones a d’ailleurs conçu dans cette optique, avec tempêtes marines spectaculaires et scènes en plein air (ou au bordel) plus vraies que nature.

Un souffle bel et bien shakespearien porte cependant cette romance dramatique, où s’opposent le vice meurtrier du roi Antiochus, amant de sa propre fille qui voue les prétendants de celle-ci à la mort, et la vertu du noble Périclès – rien à voir avec son homonyme du siècle de Platon -, d’abord amoureux de la belle princesse et ensuite forcé de fuir après avoir percé l’énigme de l’incestueux monarque.

Malgré l’abondance des épisodes mélodramatiques, la pièce atteint une intensité émotionnelle d’une indéniable pureté, culminant dans ses dernières scènes où, après moult épreuves cruelles, le héros éponyme, magnifiquement campé par Mike Gwilym, retrouve sa femme et sa fille supposées mortes à la suite d’un naufrage et devenues, respectivement, prêtresse du culte de Diane et captive d’une très vilaine maquerelle…

Charge féroce contre les tyrans corrompus, la pièce joue sur les antinomies carabinées du bien et du mal, sur fond de truculente peinture gréco-orientaliste joliment figurée par la mise en scène.

25. Cymbeline

Shakespeare eût-il sacrifié à la pratique des séries télévisées telles qu’elles prolifèrent aujourd’hui, et dans les pays anglo-saxons avec des qualités parfois comparables au cinéma ou au théâtre, s’il était né en notre époque ? C’est plus que probable, se dit-on souvent à voir et revoir ses pièces visant tous les publics, et notamment les romances aux intrigues bousculées de sa dernière période, dont Cymbeline est un exemple éclatant après Périclès et avant Le conte d’hiver.

La merveilleuse figure féminine d’Imogene, incarnée ici par une Helen Mirren irradiante de douceur et de douleur sublimée, représente le moyeu fixe et fidèle de la folle roue des trois intrigues combinées de cette pièce semblant de toutes les époques, mêlant Rome antique et matière de Bretagne, féodalité farouche et déliquescence de cour sous la Renaissance, épisodes à la Boccace (la référence au Decameron est explicite), sensualité à l’italienne (la scène du quasi viol d’Imogene endormie par le perfide Rital est d’un érotisme intense) portraits de quasi monstres régnants (la reine marâtre surtout, et son fils dégénéré) et, en contraste vigoureux, de noble cœurs mal blindés contre la jalousie (tel Posthumus, bénéficiant lui aussi d’une interprétation magistrale de Michael Pennington), dans un branle-bas général de guerre qui embrouille tout avant un dénouement dramatique démêlant les écheveaux entortillés.

Tout cela est d’une ligne moins pure, avec des abrupts moins vertigineux que dans les grandes tragédies, mais le genre de la comédie facilite certains raccourcis que le génie de Shakespeare préserve de l’artifice ou du feuilleton rose, n’excluant ni la verve picaresque d’une espèce de western entre landes et montagnes aux ours, ni les excès gore propres à ravir le public avide de sang frais (la tête à claques du fils de la reine coupée par le prince en légitime défense) ou les apparitions onirico-mythologiques de fantômes humains ou divins…

Quant au leitmotiv shakespearien de l’appel à la clémence et au pardon , il n’a rien, là non plus, de l’artifice exigé par le happy end propre à la comédie, même s’il en participe. Il apparaît plus comme un vœu incarné qu’une leçon de morale: il illustre la possibilité de la bonté inspirant ce que Peter Brook appelle la qualité du pardon.

26. Le Conte d’hiver

À la plus extrême violence s’oppose, dans Le conte d’hiver, une douceur infinie qui se module de façon très nuancée entre tous les personnages de cette romance des dernières années du Barde, où la jalousie délirante, la pureté lustrale d’un premier amour et le retournement du pardon sous-tendent un poème dramatique à la fois déchirant et libérateur, en prélude à La Tempête finale.

La jalousie folle qui s’empare soudain de Leontès, roi de Sicile, à l’instant même où son inséparable ami d’enfance Polixène, devenu roi de Bohême et son hôte depuis quelque temps, s’apprête à le quitter, est pour ainsi dire déclenchée par lui-même puisque c’est à sa demande insistante que sa femme, la très douce et fidèle Hermione, prie leur ami de rester encore un peu.

Or l’affectueuse façon que la reine met à retenir Polixène, assortie d’un tendre geste amical, cristallise soudain l’affreux doute de Leontès qui s’ombrage aussitôt et se met à fulminer, à déraisonner d’abord tout bas et bientôt tout haut au point d’épouvanter et de faire fuir son ami, de sidérer ses conseillers éclairés s’ils ne le suivent pas dans son délire, de condamner l’innocente Hermione au noir cachot et de traiter l’Oracle de Delphes de pur mensonge quand il apprend, devant la cour supposée condamner l’abominable adultère, qu’Apollon lui-même blanchit Hermione et Polixène.

Mais voici que sa monstrueuse injustice se retourne contre lui puisque, en deux temps trois mouvements, son fils chéri meurt de chagrin et qu’Hermione est également donnée pour morte. C’est alors que la furieuse montée aux extrêmes de la jalousie se transforme, chez Leontès, en descente au tréfonds de la déploration et du désespoir coupable. Tout cela à quoi la sage-femme Pauline, qui est également la plus sage des femmes, a assisté en défendant l’innocence de la reine comme une furie, crachant ses quatre vérités au monarque jaloux, sans parvenir à lui arracher la prétendu bâtarde qu’Hermione vient de mettre au monde dans sa cellule et que le roi ordonne à l’un de ses conseillers d’abandonner loin de sa vue, ce que fait aussi bien le fidèle Antigonus avant d’être dévoré tout cru par un ours. Que d’horreurs !

Mais ce qu’il faut se rappeler à tout moment, avec Shakespeare, c’est que nous sommes au théâtre, et nul besoin de V-Effekt (la fameuse et un peu lourdingue distanciation brechtienne) pour en constater l’évidence. Ainsi l’extravagante colère de Leontès, dont la dégaine à quelque chose d’Ivan le terrible dans la version de la BBC, est-elle à le fois d’un irrésistible comique sans cesser d’être tragique.

Le Grand Will savait d’expérience ce que représente la mort d’un enfant et ce qu’une jeune fille espère au printemps de la vie. C’est ainsi qu’à seize ans d’intervalle, dans Le conte d’hiver, la plus merveilleuse histoire d’amour fleurit-elle, au propre et au figuré, au seuil d’un printemps renaissant après la descente au tombeau des mauvais sentiments.

Rhétorique de bluette que tout ça ? Cela pourrait être si Barbara Cartland tenait la chandelle, alors qu’on est ici, dans la prairie de la bergère et du prince déguisé en berger, à l’antipode malicieux de tout kitsch mièvre.

La poésie du Big Will ruisselle et charrie tous les affects. Parlant à tous les publics il ne se fait aucun scrupule de recycler une love story fleurant aussi bien l’antique que le postmoderne, avec un filou faisant les poches des villageois à la fête où le roi de Bohême lui-même s’est déguisé pour confondre son fiston amoureux d’une gueuse, laquelle est incidemment fille de reine – vous suivez au fond de la classe ?

Quant au Grand Pardon du dénouement , il ressortit lui aussi au théâtre et à la magie des masques – au conditionnel évangélique de la bonté.

La comédie finit bien parce qu’il y a au monde de la bonté incarnée, qui se nomme ici Pauline ou Camilo, et que ceux-ci rayonnent et donnent envie au public d’être bon. De fait la bonté shakespearienne, tissée de mélancolie et de savoir noir, instaure en nous un printemps possible qui fera l’hiver reverdir, ainsi de suite…

27. La Tempête

C’est une sorte d’épure que ce sublime poème dramatique soumis aux trois unités de la tragédie classique et qu’on range pourtant parmi les comédies de Shakespeare alors qu’il échappe à tous les genres où en consomme plutôt la fusion.

On l’a dit et répété : La Tempête est l’œuvre-somme de Shakespeare, qui apparaît en démiurge , tour à tour tonnant comme Jupiter et se coulant dans les airs de la plus pure musique, bestialement sauvage et suprêmement raffiné, juge et partie sous tous les masques, vengeur organisant un procès qui est aussi le sien et le nôtre à tous, et finissant par invoquer le pardon sans exclure son frère félon et cette brute de Caliban qui n’est aussi bien que son double artiste et barbare, pétri de boue comme Adam le Glébeux et lui-même double comme l’est l’evanescent, angelique et démoniaque Ariel.

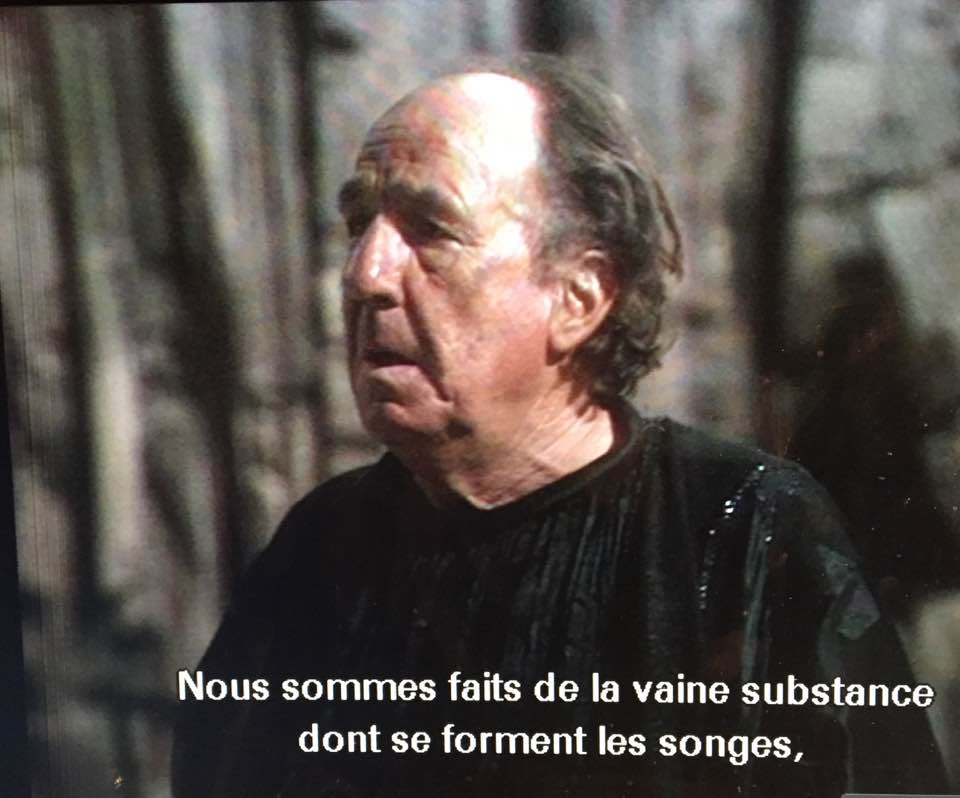

Que nous dit Shakespeare dans La Tempête ? Par la voix de Prospero, il nous dit que « nous sommes faits de la même substance dont se forment les songes », formule plus shakespearienne tu meurs, mais encore ?

À vrai dire il incombe à chacun de dire ce que lui dit cette pièce, et les interprétations constitueront autant de projections qu’il y a de voyageurs dans l’auberge espagnole.

Le titre du bel essai du maître de théâtre que figure Peter Brook cristallise mon sentiment personnel: La grâce du pardon. Mais on pourrait aussi se la jouer Houellebecq et y voir La possibilité d’une île, comme métaphore de la résilience. Ou bien, dans l’acception marxisante d’un Jean Guehenno, auteur d’un Caliban et Prospero bien oublié, y voir une fable de la lutte des classes, et les freudiens ne seront pas en reste. Ou encore, dans l’optique chrétienne, une apologie de la bonté évangélique, et pour un René Girard: le top du mimétisme accréditant sa théorie un peu lourdement ressassée dans Les feux du désir. Ainsi de suite, sans épuiser la polysémie de la chose, qui doit être vécue autant que vue où lue.

L’histoire des mises en scène de La Tempête serait sûrement aussi révélatrice du goût de chaque époque, que la typologie des Calibans et des Prosperos successifs, des Ariels ou des Mirandas.

Dans la version de la BBC réalisée par John Dorrie en 1980, Miranda et Ferdinand (Pippa et Christopher Guard) sont de beaux amoureux de love story promettant à papa de rester purs avant le mariage. Le Prospero de Michael Hordern est imperialement puissant et doux, et David Dixon est un Ariel d’une présence saisissante, lui aussi, entre l’elfe androgyne et l’avatar apollinien des forces invisibles dont Caliban est le contraire vociférant en incarnation du ressentiment, mais pas que, vu qu’il est sensible lui aussi aux musiques naturelles ou surnaturelles.

Entre le chaos initial de la tempête marine et les rivages ensorcelés, la forêt dantesque et le seuil de la caverne, la pièce est à la fois un huis-clos et l’île-montagne outdoors d’un nouveau purgatoire, et cela reste pourtant, sous la baguette magique de l’auteur et maître de théâtre Prospero, alias le Big Will, la projection parfaite de la scène du monde, etc.

Drames historiques

28. Henry VI

Au tout début de Shakespeare notre contemporain, son essai référentiel consacré au Barde, Ian Kott affirme que c’est par les drames historiques qu’il faut aborder Shakespeare, et cela se justifie sans doute dans l’optique d’une découverte progressive accordée au progrès chronologique de l’œuvre, du début à la fin.

De fait, on n’imagine pas le jeune Will écrire La Tempête à moins de trente ans, et le fait est que la structure dramatique et le contenu des premiers drames n’a pas la complexité ni la profondeur des chefs-d’œuvre de la maturité. N’empêche: finir là traversée de Shakespeare en abordant la première tétralogie historique, après les tragédies et les comédies, peut nous faire découvrir un fait essentiel: à savoir que, dès Henry VI se perçoit à la fois un noyau dur, qui est plus exactement un noyau doux, et cette voix sans pareille, basse continue ou mélodie pure , qui caractérisent le génie du Big Will.