(Carnets volants)

« Que faire d’un jardin s’il n’a pas la surface entière de votre pays ? Que faire d’une maison si vous ne pouvez pas vous sentir libre ni heureux dès que vous en franchissez la porte ? » (Kamel Daoud, Mes indépendances)

Rester partir

Je m’étais dit cette nuit-là, en subite lucidité d’insomnie, entre trois et quatre heures du matin, que jamais je n’aurai aimé le voyage. Voyager est assommant. La vogue actuelle des récits de voyage m’insupporte presque autant que l’irruption d’un paquebot américain dans la lagune vénitienne, et je me suis rappelé cette nuit que jamais je n’aurai su voyager faute d’oser aborder les gens et de me décarcasser sans argent. Il y a plus de cinquante ans que je me joue la comédie d’aimer ça mais à présent ça suffit: je vais donc essayer vraiment de noter ce que je ressens sans exagérer ni dans le sens de l’exaltation ni moins encore dans celui de la déploration morose, juste dire ce qui est et comment c’est, juste se rappeler ce qui a été et comment cela n’en finira qu’à la fin du tour du jardin.

Une certaine année, notre père a constaté qu’il ne pourrait plus désormais faire le tour de son jardin, et ce fut ensuite comme s’il s’éloignait de nous et de lui-même, sans un mot pour l’exprimer, mais je revois son regard et son silence me parle toujours.

Je me rappelle aussi leurs voyages de retraités en divers pays lointains, malgré sa maladie à lui, ses multiples opérations et ses angoisses à elle, curieux d’Italie ou de lointains mexicains, remuant leurs vieilles nageoires dans les lagons ensoleillés des Antilles ou les baignoires de boue israéliennes, ne dédaignant ni les groupes ni les troupes et revenant fatigués mais heureux, selon leur expression, comme des milliers et des millions de voyageurs organisés que pour ma part j’ai toujours fuis.

Ce qu’il y a de pire dans le voyage c’est de voyager seul, mais voyager à deux n’est souvent qu’un enfer augmenté. Voyager seul quand on ne sait pas bien s’y prendre relève au départ du cauchemar angoissant, car il faut partir et l’on se fait mine à soi-même de s’en réjouir, après quoi ce ne sont que tracas jusqu’au moment où l’on a posé ses affaires et qu’enfin l’on se retrouve là, peu importe où, que ce soit en Andalousie ou au Japon, dans ce pub de Sheffield où sur les crêtes de haute Toscane, et là c’est comme partout : je suis chez moi comme partout et je ne suis plus que reconnaissance devant cela simplement qui m’attendait en silence. Or, en cet état chantant voyager à deux, ou plus si affinités, redevient une grâce…

Je décrie le tourisme en cela qu’il est le contraire du voyage quand il se fait à la masse. Le Grand Tour de jadis était une découverte de chaque jour, et lente, et fervente, tandis que l’évasion de la meute est invasion distraite et pillage d’images, ou simulation festive ou festivalière à vomir de plaisir.

Bref, le TOUT DIRE du voyage sera poétique ou n’a jamais été. Voyager autour de sa chambre, autour du jardin, ou faire la tournée des planètes revient alors du pareil au même, etc.

Vélocipédies toscanes

J’avais dormi pendant tout le trajet italien dans la couchette puant la sueur du gros mec d’à côté, j’avais encore l’impression d’être dans un rêve lorsque j’ai récupéré ma bécane à la consigne après avoir enjambé les corps allongés d’une foule de hippies sur les quais, j’ai ficelé tant bien que mal mes trois sacs sur l’engin puis je me suis lancé sur le pavé en titubant, ne me réveillant vraiment qu’avec le sentiment d’entrer dans un autre songe à la Chirico lorsque, par les venelles désertes et absolument silencieuses, j’ai débouché sur la Place de la Seigneurie; et là je ne me suis pas arrêté: j’ai juste tourniqué trois fois en faisant la nique au David bodybuildé de Michelangelo auquel je préfère cent fois le petit Persée à joli cul de Benvenuto Cellini, puis j’ai filé le long de l’Arno, je me suis senti des ailes en trouvant beau tout ce que je voyais, les fleurs et les petites fabriques décaties du long de la route, les matinaux qui commençaient d’apparaître et les bagnoles me dépassant en klaxonnant, puis la pente a commencé de se redresser, à un moment donné Florence m’est apparue tout entière dont je voyais maintenant le dôme et les clochers dans la brume de beau temps, ensuite de quoi j’ai commencé de remonter les rudes pentes du Chianti, tantôt pédalant et tantôt poussant mon espèce de mule roulante sans cesse en déséquilibre, tantôt exultant à la découverte d’une nouvelle enfilade de colline à cyprès et tantôt me traitant d’olibrius anachronique, comme devaient le penser les jeunes gens motorisés me doublant avec des clameurs, jusqu’au sommet d’un petit col où semblaient m’attendre deux gosses trapus aux airs farouches dont le petit commerce m’a fait retoucher terre.

Ce devait être passé midi, j’étais plus qu’en nage, je n’avais bu jusque-là qu’au lavabo d’un salon de coiffure où je m’étais fait rafraîchir la nuque en écoutant un discours du Figaro lippu à la gloire de Sa Sainteté Jean XXIII dont l’effigie jouxtait une réclame pour l’Acqua di Selva, j’avais maintenant envie de litres de limonade mais les deux mioches voulurent savoir si j’aurais de quoi payer, puis survint leur soeur aînée, peut-être douze ans d’âge et visiblement la responsable de l’organisation, qui me dit avec solennité le prix d’un litre d’orangeade, et je montrai mes lires et réclamai deux bouteille à boire ici même, ce qui sembla visiblement une énormité au grave trio, mais bientôt j’eus mes deux litres avec l’injonction de restituer le verre sous peine d’une surtaxe, et je m’acquittai de mon dû et n’osai protester lorsque le chef de gang me rendit la monnaie sous forme de bonbons – d’ailleurs j’étais bien trop heureux pour cela, car telle est l’Italie que j’aime, en tout cas je les remerciai in petto sans quitter moi non plus mon air de sombre négociateur, je bus devant eux et je rotai, leur rendis les bouteilles et m’en fus sans les dérider une seconde.

Après cette seule étape je n’ai cessé de pédaler dans la touffeur, parfois abruti par l’effort et faisant corps avec ma monture grinçante, puis me saoulant de plats et de descentes avant de mouliner en danseuse ou de remettre pied à terre, jusqu’au dernier plan incliné d’Arezzo, où je suis arrivé en début de soirée tout ruisselant et titubant d’épuisement, pionçant trois heures d’affilée dans une étroite chambre d’hôtel avant de ressortir de songes confus pleins de bielles et de bouteilles pour entrer dans le rêve éveillé de la vieille ville où m’attendait un dernier ébranlement onirique: la Piazza Grande, nom de Dieu, cette place où je n’avais jamais mis les pieds et que j’ai reconnue tout à coup, cette place inclinée comme le Campo de Sienne et que j’étais sûr d’avoir déjà vue quelque part, je ne sais où, peut-être dans mes rêves de maisons ou dans un film (peut-être le Roméo et Juliette de Zeffirelli ?), peut-être encore dans une autre vie – et maintenant j’écris à une terrasse en continuant de m’hydrater (tout à l’heure je buvais l’eau de ma douche) puis en me réjouissant de voir demain les couleurs plus que réelles des fresques de Piero della Francesca.

A présent cependant, vidé et vanné comme je le suis, mais en ce lieu comme protégé par les arches séculaires et les lumières trouant la nuit des ruelles, j’aspire à me délester plus encore de toute référence culturelle en sorte de recevoir les choses non répertoriées ni commentées.

Et que vois-je ? Je vois une vieille Allemande penchée sur son guide Baedeker rose fané qui demain fera procession, c’est certain, l’air grave, au milieu des étudiant bataves ou norvégiens dont les essaims m’entourent aussi à l’instant, sémillants et séduisants, et je les vois me regarder à les regarder et sourire – je leur souris en effet car même crevé je me sens de leur espèce d’espèces d’anges ailés, et le Frau Professor tiendra la chandelle quand bien nus et réchauffés nous nous enlacerons à ressusciter sur les fresques de Signorelli – mais voici que le culte de la culture culturelle me reprend décidément, allons garçon encore un peu de Chianti !

Et qu’entends-je après qu’ils sont partis, tous tant qu’il, sont, seul cheminant par les venelles, qu’entends-je sinon les voix juvéniles ou sans âge de tous les temps, seul titubant un peu de fatigue et de vin grenat, bientôt escorté de tous ceux qui auront foulé le doux pavé de la cité au labyrinthe enchanté, et les voix des vivants aussi, les voix de ce matin et tout au long du chemin, les voix des miens et, de loin en loin, les voix remontées des champs de bataille ou de la mer, ou descendues des collines là-haut où le Très-Bas parlait aux oiseaux… (Arezzo, 1975).

Au bord du ciel

Depuis Arezzo, cité de l’Arétin (poète érotique mineur) et de Pétrarque (poète érotique majeur), où l’on voyage à travers le temps devant les fresques de Piero della Francesca quand elles ne se trouvent plus assiégées par la meute étourdie, j’ai repris mon vélocipède et treize kilomètres plus loin, en contrehaut, s’étagent les murs ocres et les toits roses de Cortone ; une dernière féroce montée et voici, passée l’arche d’entrée, se découvrait la petite place pavée en pente du bourg qu’encerclent le palais municipal et les hautes maisons des notables et trois cafés (il y a là trois partis influents) et le coiffeur (on dit il barbiere) et l’église devant laquelle siège depuis sept siècles le bossu (il gobbo) de père en fils.

L’Italie se défait à divers égards mais ses bossus demeurent, et teigneux comme il sied. Les vieux sont aussi là pour accueillir l’étranger, lequel se dirige bientôt non vers l’hôtel voyant dont le prospectus vante le mobilier suédois, mais, à l’opposite, vers l’albergo décati dont les chambres dénuées de tout ne coûtent rien et donnent sur la plaine et les brumes du lac de Trasimène et le lointain mouvant des collines les plus douces de la Terre.

Et tout est d’ailleurs comme ça à Cortone : tout est à la fois populaire et civilisé, fragrance de jardin de monastère et vin de pays, tout est nature et culture, boxe et monnaie de chewing-gum, tout est ciel au bord du sud noir.

Par exemple on monte le long des ruelles aussi raides que la raide pente de la montagne maintes fois gravie à genoux par les ascètes des déserts d’en dessus et les pécheresses majeures ou mineures, et des maisons de pierre, de part et d’autre de la rampe ardue, s’échappe la même sublime idiote rengaine de Gigliola Cinquetti que reprennent en chœur les jeunes filles alanguies dans la torpeur pénombre. Un peu plus haut, dans les buissons d’épines, commence le chemin de croix modernisant de Gino Severini au bout duquel gît la béate Santa Margherita dans une sorte de châsse de dame pharaon.

L’église manque de grâce dans son genre néo-renaissance un peu mastoc, mais de là-haut se découvre le paysage jusqu’à Pérouse et Jérusalem. La dernière fois que j’y fus, en été torride, j’y avais lu, dans un volume salée d’eau de la mer Egée et tanné par tous les soleils, les lettres de Maxime Gorki à Tchékhov. L’une d’elles évoquait La dame au petit chien et Gorki notait avec une reconnaissance que je fis mienne aussitôt : « Après le plus insignifiant de vos récits tout semble grossier, écrit non pas avec une plume mais avec une bûche. Avec vos petits récits vous faites une très grande chose, vous éveillez chez les gens le dégoût de la vie somnolente, à demi morte, vos récits sont comme des flacons élégamment ciselés qui contiennent tous les parfums de la vie ».

Or ceux-ci s’éventent, le soir à Cortone, sous le toit de l’humble albergo où s’ouvre une vaste loggia. Le ciel est cisaillé par le vol et les cris de martinets fulgurants. Les cloches répondent à celles d’Arezzo qui répondent à celle de Sienne qui répondent à celles de Volterra qui répondent à celles de Radio-Vatican. Et dans le ciel bruissent les ailes à la feuille d’or des anges de l’Angelico. La vierge de l’Annonciation, tout à côté, porte une robe tissée de candeur. De même la chasteté règne-t-elle sur le Museo Diocesano fermé à cette heure : divers objets étrusques y reposent dans les limbes poudrés de farine de temps…

Lumières du monde

Je me trouvais ce soir-là dans la lumière accordée de Cortone, et de ce balcon je voyais le monde, et je me disais que tout était bien. Je ne connaissais personne et nul ne savait où je me trouvais à l’instant précis dans ce lieu de beauté. Je me sentais pure liberté et pure bonté dans cette lumière intemporelle. Je n’étais que réceptacle, ou qu’alambic, ou que vase communicant. Je ne voyais alors que la face claire du monde, j’absorbais et j’étais absorbé.

Un jour je m’étais éveillé à cette conscience et à cette effusion de l’être qui se reconnaît, et cette seconde naissance m’avait vu commencer de balbutier et de griffonner sur des carnets volants avec la gravité de l’aspirant druide retrouvant les antiques formules au bois sacré.

À Cortone, ce soir-là, je ne voyais de l’Univers que les couleurs du tableau qui s’estompaient dans la lumière d’éternité : tous les verts assourdis des petits prés suspendus, de l’autre côté de la plaine du fond de laquelle montaient quelques fumées pensives, les touches d’ocre tendre ou de gris rouillé des murets, le gris bleuté des oliviers, les flammèches noir océan des cyprès solitaires ou groupé en rangs de croches sur la partition, et la couleur orange de l’heure diluant les tuiles tièdes et les murs terre de Sienne, et la paille dans le bleu du vert, et le blanc dans l’argile rougeoyante, et tantôt comme un voile de gaze, tantôt comme une feuille de papier huilé brouillaient la vision, puis se distinguaient de nouveaux détails et de nouveaux rapports dont la totalité plénière m’apparaissait comme une figure de l’harmonie pure.

C’était à Cortone, ce pouvait être partout mais ce soir-là c’était à Cortone que je m’étais retrouvé dans cet état chantant. J’avais sous les yeux l’image même du jardin humain : non la mythique prairie originelle mais le bocage et le pacage, le champ labouré, la haie, l’amenée d’eau, le plant de vigne arraché aux jachères, et subsistant aussi là-dedans le pavot et l’ortie, la ronce et l’odeur sauvage, la vipère là-bas sous les rocs et, là-haut, le martinet fusant comme une serpe sur le champ d’azur coupé d’or. (Cortone, 1975)

Voyage dans le temps

Nous avions vingt ans et des poussières et nous étions heureux à nager nus dans les criques des îles bienheureuses, entre Cyclades et Sporades, mais autant que nos élancements de chair ou de chère (le soir au-dessus des moulins dans les fumées de poissons grillés que nous arrosions de vin de Samos), me restent mes errances au-dessous d’un certain volcan mexicain, sur les pas chancelants d’un consul enivré se perdant en sa Selva oscura…

Lire en Grèce, à vingt ans, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou Le Gai savoir de Nietzsche, vivre bonnement à l’unisson de Zorba dans le sillage des dauphins, se retrouver à Delphes au temps des fulminants oracles et courir ensuite à l’autobus bondé de gens du coin et de tendres étudiants de tous les sexes – lire et vivre aura toujours été, pour nous autres de l’université buissonnière, ce voyage à travers le temps et les lieux – et l’étude joyeuse n’en finira jamais…

Longtemps je n’ai pas su voyager: vraiment pas bien, ou parfois pire, trop seul ou trop mal dans ma peau ou fermé aux ailleurs. Ou disons que je croyais voyager en ne faisant qu’imiter et sans partage: ainsi filais-je écrire absolument un livre à Sienne dans la foulée du Condottiere, dont je revenais les mains vides; ou à Grenade retrouver Lorca qui m’échappait non moins dans les enfilades et les illusions; à Vienne au Prater ou au Café Diglas, à Cracovie ou à Sorrente dont, à tout coup, je ne voyais à peu près rien non sans poétiser à l’avenant.

Mais la vie ? Or, à Séville elle déborda cette nuit-là, je ne sais comment ni pourquoi mais je m’étais retrouvé là, dans cet obscur caveau débordant d’exubérance piaffante et lancinante, dans ce tourbillon de danseuses et de chanteurs et de chanteuses et de danseurs – mais où était-ce encore, cette Totcha ? Très à l’écart je me le rappelle au moins, loin des estrades fréquentées mais où ? je ne saurais le dire.

Me reviennent seulement, montés du tréfonds humain, ces litanies gutturales et ces appels virulents du cante jondo et ces répons, ces croupes ondulées et ces oeillades, cette comédie des regards et ces parodies des trop vieilles ou des trop jeunes – tous ces rites de la séduction dressée dans cet affrontement constant de l’effronté et de la fatale ou de l’enjoué relançant la soumise. Or la transe n’est rien sans être partagée, aurai-je appris cette nuit-là d’un voyage esseulé où, tôt l’aube revenue, comme un nouveau désir de rencontre me fut inspiré.

Sevillanas

À Séville, premier confort inouï: l’hostal dont le patron est à la fois concierge, chasseur et sommelier. L’on y pénètre par un long escalier de céramique au sommet duquel se trouve une porte vitrée toujours close. Lorsqu’on a sonné, c’est d’abord un remuement lointain de chaises ou de bouteilles, puis se distingue le flapflap d’une paire de savates et l’écran de verre à lunules se remplit d’une silhouette impressionnante, s’entrouvre et laisse apparaître un faciès qui en a vu d’autres, comme on dit.

Dans cet hostal des quartiers populaires, ma chambre se trouve sur la terrasse du toit, juste sous les étoiles. C’est une cellule de trappiste dont le lit, le volet intérieur de la fenêtre et la porte sont du même fer peint vert céladon.

Enfin il y a, sur une tablette branlante, une carafe d’eau claire et un verre modeste. Par la porte ouverte on voit la Giralda et des publicités lyrique.

L’oeil qui s’entrouvre à l’aube, qu’on appelle ici la madrugada, est un oeil blanc dont on ne sait si ce sont les rêves de la nuit passée ou les bruits de la ville inconnue qui lui donnent ce blanc d’amnésie. Pas une pensée, pas un mot lui venant à l’esprit pour le détourner de cette espèce de tableau intimiste qu’est la chambre par la fenêtre de laquelle la vue se porte d’une corde à lessive au muret d’une terrasse ne laissant apparaître, de la femme qui étend son linge, que deux bras nus et un immense chignon qu’un mouvement plus vif, de temps à autre, fait osciller comme un chapeau ou comme un nid d’oiseau.

L’oeil ne comprend rien mais il épouse, déjà, et le vert écaillé du petit mur lui rappelle alors quelque chose. Il lui remémore un monde clair où les formes parlent, où les couleurs font comme des taches de musique, où voir et contempler n’ont plus de frontière qui les séparent, où le dehors et le dedans s’appellent et se répondent.

Ce qui est le plus étonnant, quand on ne sait rien d’eux, c’est le sérieux des Espagnols. Il y a des clubs de notables, des réunions de poètes et des palais du jouet. Il y a, sur le zinc des bars, des serviettes en papier à foison qui sont utilisées gravement dans l’exercice de manger des douceurs.

Non loin de la place d’Espagne, dans un jardin, la nuit, devant une grande vasque. Au ciel, une lune verte. Dans un arbre, des pommes, vertes aussi, mais d’un vert qui se devine à peine. Sur un banc ces deux-là se murmurant des tendresses. Et sur les moires de la pièce d’eau, ce petit canard d’émail qui suit un moment la courbe de l’anneau puis, fantaisie soudaine, vire en silence dans le rayon de lune.

L’obscurité retentit d’appels, des quais du Guadalquivir aux frondaisons des jardins de Murillo. Là-bas, autour d’un petit kiosque illuminé où se vendent des amandes grillées et des glaces à plusieurs parfums, ondulent des jeunes filles probablement vierges qu’on dirait vêtues d’abat-jour que l’air du soir fait bomber.

Qui appellent-elles, les cigales égarées sur la place déserte ? Le trille impatient des sifflets des agents occupés à évacuer les jardins leur donnera-t-il l’espoir de rencontrer enfin l’âme soeur ?

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d’une infinité d’autres images; et par l’oeil d’une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Mais Séville n’est pas qu’un décor. C’est aussi un personnage. Et de nouveau, mille personnages en un, avec ce nom de femme qui les résume, et celui du Guadalquivir lui faisant écho, dont les lentes boues dorées se traînent encore vers la mer.

Il y a là comme une folie en suspension, qui se perçoit à la fin des tièdes après-midi printanières, ou plus tard dans la soirée – cela dépend des concentrations d’énergies – quand l’on entend soudain des cris lointains, derrière les arènes ou dans quelque rue avoisinante, on ne sait pas très bien; et c’est comme l’exultation de choeurs invisibles, comme la fusée soudaine d’appels incompréhensibles – comme la clameur que le génie des lieux déclenche tout au fond de nous, résonnant longtemps encore par la suite dans notre âme troublée.

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible. (Séville, mai 1975).

Rue de la Félicité

Moi j’aime Paris, je veux dire : les rues de Paris, les maisons de Paris, le blanc des murs des maisons de cinq étages de Paris, et les femmes de Paris : je veux dire les jambes des femmes de Paris qui sont plus fermes de se faire tous les jours les escaliers des cinq étages des chambres de bonnes de Paris, voilà ce que je veux dire quand je te dis que j’aime Paris, et le gens de Paris : la vie des gens de Paris qui n’est pas que de Parisiens imbus ou déçus d’un Paris prétendu disparu…

Plus que toutes les autres de Paris, pour commencer, je te dirai que j’aime la rue de la Félicité, cette année-là, juste au mois de mai, les jambes en coton de la première fois que je me suis fait mon Paris tout seul, le cœur en coton comme les blancs nuages du ciel tout neufs au-dessus du quartier gris chaulé à toits bleutés, l’asphalte un peu mol annonçant l’été et le café maure d’à côté et la porte vert Véronèse délavé à la fine main de bronze et l’escalier penché de bois craquant jusqu’au comble des combles là haut au ciel retrouvé par les tabatières, et Paris tout autour, des Batignolles à Monceau et vers Montmartre où le lendemain j’avais, entre le Lapin agile et Ménilmontant, à vérifier qu’Utrillo et Carné n’en auront pas rajouté, et le surlendemain par la rue des Cascades et le long des quais je file le train du chien Macaire jusqu’à ceux de Léautaud, de l’autre côté de la Seine, et plus loin les jours d’après en tourniquant de la Butte aux-Cailles à l’impasse de l’Homme armé; et chaque soir, tu peux m’croire, des rues par les ponts et retour par les jardins sous la lune des Tuileries je me retrouve dans ma soupente de la rue de la Félicité, et ce sera pas deux fois, je te dis que ça : pas deux fois que ce sera la première fois.

Au Luco

Les gros nuages saturés d’encre du lever du jour s’étant dissipés, voici le premier soleil dardant entre les feuilles des feuillus…

Or, saluant au passage le sombre Beethoven de Bourdelle dans la pénombre mordorée de l’antichambre végétal, puis le Verlaine non moins grave se dressant un peu plus loin dans un cercle de fleurs florales, je me détends en regardant longuement, un peu plus loin, la souple, lente, ondulante et muette gesticulation de quatre adeptes du Taï-chi et de leur jeune maître chinois tout de noir vêtu…

Le Luxembourg le matin est une oasis de vitalité radieuse. Tout le monde y court sans considération d’âge. Une très vieille Chinoise vêtue de vert s’y exerce, en compagnie d’un tout frais Occidental glabre, au jeu du sabre de fer-blanc à fulgurant foulard. Un peu plus loin, devant la statue de Blanche de Castille, décédée en 1252 (sa date de naissance est effacée), une autre alerte vieillarde à profil d’Indienne, en tenue de soie vieux rose, se livre elle aussi à toute une gestuelle énigmatique…

Ensuite, le long des allées ponctuées de statues de reines et de figures mythologiques, je constate pour la première fois que leurs têtes se hérissent de fines pointes évoquant d’abord des bâtons d’encens et qui sont à l’évidence de métal tenace. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Sont-ce des paratonnerres ? Ou peut-être des antennes permettant à ces êtres d’un autre temps de communiquer avec le nôtre ? Je m’interroge et puis, à considérer l’immaculée blancheur de la reine Mathilde, décédée en 1082 (date de naissance également effacée), me vient l’idée prosaïque que ces aiguilles sont probablement destinées à éloigner les pigeons. Oui, ce doit être cela : le Luxembourg reste très prisé des pigeons dont le roucoulement hante le feuillage des feuillus, mais nul d’entre eux ne se voit à l’instant sur aucun occiput d’aucune reine statufiée…

On est là comme hors du monde, au milieu de ces figures de pierre et de cette nature fraîche, et pourtant un peu plus loin, aux grilles du Jardin donnant sur le Boul’Mich, ont été accrochées de grande photographies, à l’occasion de 30 ans de Reporters sans frontières, qui nous ramènent aux tribulations du XXe siècle.

La première à me frapper est cette image de Marc Riboud datant de mai 68 et représentant un front de manifestants, drôlement allurés pour certains et brandissant des couvercles de poubelles en guise de boucliers, face à un seul flic casqué. Cela me rappelle notre équipée de camarades Helvètes, débarqués à la Sorbonne aux petites aubes en caravane de 2CV, avec notre stock de plasma sanguin destiné aux présumées victimes des CRS…

Et voilà d’autres images du siècle, devant lesquelles je passe en visant le faune de bronze à la pantomime comme en suspens, dont je note au passage que c’est une copie italienne d’une statue de Pompéi : telle étant la danse de l’humanité sur le volcan de la planète, soudain résumée par ces instantanés de la guerre au Congo ou du Front populaire, des foules en guerre ou des foules en fête, du fameux poulbot à baguette parisienne de Willy Ronis ou de ce gosse au cerf-volant sur un terrain vague de la bande de Gaza – enfin de tant de drames qui perdurent aux quatre vents tandis que nous baguenaudons au Luco dans le soleil candide…

Paris la nuit

Après l’heure du dernier métro, quand il n’y a plus dans les cafés que des traînées de sciure et de vagues ombres vertes au fond des miroirs, Paris devient comme un théâtre de songes, et je m’en vais suivant mon pas qui ne sait, pas plus que moi, où il va…

Ce soir, la lune à peu près pleine roule au-dessus des toits en créneaux de Montmartre. De rares passants vont leur chemin tandis que je dévale la rue Fontaine avec des idées de marche à n’en plus finir.

Le long d’une venelle déserte, mon pas résonne jusqu’au dernier étage où s’aperçoit encore, tamisé par un rayon malingre, le quinquet de l’étudiant, des amants insatiables ou du vieil insomniaque. Et ainsi, de loin en loin, mon pas solitaire fait se lever les chers vieux clichés de la vie de bohème.

Un soir qu’il neigeait, je fus ainsi Rodolphe à la Barrière d’Enfer, et déjà je savais que Mimi la douce ne passerait pas l’hiver avec sa toux de misère.

C’était triste à languir, mais que serait l’amour sans la mélancolie, et les airs de Puccini me revenaient, dont je sais toutes les voix par cœur…

Une autre fois, m’étant attardé dans un square de Ménilmontant avec un volume des Hommes de bonne volonté, je me transformai en chacun de ses personnages, et je fus donc l’apprenti Wazemmes qui rejoint, à la brune, l’espèce de grue dont la vocation spéciale semble de le déniaiser; ou c’était un des quatre jeudis sans heures et je fus le poulbot Bastide qui traverse tout son quartier à la poursuite de son cerceau – puis je fus le député Gurau à l’instant où il rejoint sa théâtreuse, je fus le marquis de Saint-Papoul ou Jerphanion le socialo, je fus le chien Macaire et je fus Quinette, le Landru de la bande qui s’en va dans les brumes du canal Saint-Martin cher à Maigret – et maintenant je m’imagine dans la peau d’ours de celui-ci passant de maison en maison et de secret en secret…

Rome à la paresseuse

C’est toujours un stress d’enfer que le dernier travail d’avant le départ, surtout le départ de nuit qui fait penser aux partances sans retour, mais le seul drame ce soir serait de ne pas retrouver son passeport jusqu’à moins une avant de s’arracher à son toit et au névé de narcisses embaumant la vanille – or la route appelle et le quai là-bas et le train de nuit et les tunnels en enfilade vers le Sud qui trouent le Temps pour nous rendre les lieux…

Se relevant d’une nuit de tagadam tantôt trépidant et tantôt en sourdine nos paupières tôt l’aube nous révèlent ce matin ces verts tendres des collines de Toscane aux crêtes à fines flammes de cyprès et de clochers, et le long des voies se voient ces îlots de coquelicots et jusque dans l’entrelacs des voies de Roma Termini, et jusque sur les murs de notre chambre jouxtant le Campo de Fiori en candide aquarelle…

Il n’y a qu’à Rome qu’une fontaine n’est faite que pour les chiens, et c’est à Rome aussi que s’élèvera la fontaine de mémoire de Pier Paolo Pasolini, faite juste pour se laver les mains en passant ou se rafraîchir, juste pour boire en passant de l’eau fraîche ou se refaire une beauté – il n’y a qu’à Rome que le soir, au Campo de Fiori, les gars et les filles dégagent la même sensualité qui est celle, en mai, de notre bonne et belle vie…

C’est la seule ville au monde où le tout afflué de partout participe en fusion à la totalité du tintamarre et du tournis de saveurs et d’images kaléidoscopiques, tout s’y fond du présent et de tous les passés, tout se compénètre et rejaillit et se tisse et se métisse dans un flux de pareil au même – et ce matin même au Trastevere désert tout retentissait encore dans le silence retombé de la nuit

traversée…

Tout est mélange extrême dans la catholicité païenne que figure l’éléphant de la Minerva portant l’obélisque et la croix sur quoi ne manque que le logo de McDo, et c’est le génie des lieux et des gens qui déteint sur tous qui fait que chacun se la joue Fellini Roma, ce matin au Panthéon où l’on voyait deux sans-emplois déguisés en légionnaires romains s’appeler d’un bout à l’autre de la place au moyen de leurs cellulaires SONY, et défilaient les écoliers et les retraités de partout, se croisaient les lycéens et les pèlerins de partout sous le dome cyclopéen, et le vieux mendiant au petit chien et l’abbé sapé de noir à baskettes violettes, et sept soudaines scootéristes surgies sur le parvis du temple des marchands – tout ce trop se mêlait, ce trop de tout, ce trop de vie de notre chère Italie…

Promis-juré nous ne ferons rien aujourd’hui, ni ruines, ni monuments, ni sanctuaires, ni monastères – nous ne nous laisserons entraîner dans aucun courant et moins encore dans aucun contre-courant, nous nous laisserons vivre, depuis une vie partagée nos paresses s’accordent à merveille et c’est cela, peut-être, que je préfère chez toi et que chez moi tu apprécies de concert, c’est cette façon de se laisser surprendre, ainsi ne ferons-nous rien aujourd’hui que nous laisser surprendre à voir tout Rome et boire tout Rome et nous en imprégner du matin au soir…

A Rome certains jours la chaleur devient touffeur et même bouffeur, car la touffeur bouffe comme une robe se mouvant un peu sous la molle brise de plus en plus chaude, et quand l’air succombe lui-même à la touffeur la robe bouffante et suante se met à couler jusque dans nos dessous ou tout désir s’étouffe…

Au Capitolino les éphèbes d’Hadrien ont toujours le téton dur et le sourire doux, et quelques déesses à la douceur égale de marbre pur sous la caresse attendent avec eux la nuit – et comme la clim fonctionne et que tout est beau, comme à l’antique nous resterions là des heures à regarder le Temps qui passe…

Avec L. on se balade sans cesser de relancer nos curiosités, en a-t-on marre qu’on en redemande de jardins en terrasses (hier soir c’était de limoncelli qu’on redemandait tant et plus au coin de la place Saint-Eustache où se boit le meilleur café de Rome tandis qu’un émule de Paolo Conte sussurait en sourdine) et d’allées en promontoires dont la vue prend toute la ville, comme au débouché de la ruelle Socrate, à l’instant, sur le Monte Mario ou ce vieux chat se gratte…

Combien de temps le train s’est-il arrêté dans la nuit, et quels rêves dans le rêve l’ont-ils hanté tout ce temps comme suspendu, le train de nuit a-t-il quelque chose à nous dire, qu’il nous réveille parfois sur sa voie d’attente, ou n’est-ce qu’un rêve dans le rêve ?

Le veilleur sourit à l’idée que les dormeurs du train de nuit puissent se rencontrer sans se lever et se parler et fraterniser dans une autre dimension où la vie et le voyage se transformeraient en voyage vers la vie…

Une autre angoisse les reprendra tout à l’heure quand le train repartira, et c’est que le tunnel n’ait plus cette fois de fin, ou que le train plonge soudain, tombe soudain, ne traverse plus leur sommeil mais en devienne la tombe… (Rome et retour, mai 2009)

Lisbonne à la mer de paille

On arrive à Lisbonne par le ciel et c’est ensuite à bonnes foulées dans le vent vif qu’on descend l’Avenida da Libertade vers le fleuve là-bas qu’on devine entre les toits et la mer qui s’ouvre au-delà comme s’ouvre la ville à la double évidence claire et plus obscure qu’il n’y paraît, car aussitôt son mystères et ses ruses se ressentent à l’avenant et le premier soir on se tait, comme intimidé par tant de présences et de secrets latents, devant la mer de paille…

Son nom se chuinte du matin au soir et dans tous les quartiers, des palais aux bouges et à tous les étages on parle d’elle, on l’évoque , on l’exalte, on soupire, elle obsède, elle est partout et nulle part et de partout on vient la voir mais à tout coup elle se dérobe, elle est princière ou courtisane ou bourgeoise vertueuse ou lycéenne nattée à jolis bas ou fiancée abandonnée à poignard, elle attend son pirate, elles attendent tous leurs pescadores, elle sont transparentes et tout à fait imprévisibles comme le temps au ciel, d’ailleurs des poètes en débattent sur des photo surannées, et de partout montent en murmures les voix du passé tissant le présent, on raconte, on a dit, le discours est une musique il s’agit de choisir entre cracher fin et faire venir, à savoir ménager l’importun et le provoquer, on sait d’elle tant de choses mais patience, écoutez, mille voix la disent et la traduisent et la trahissent sans cesser de lui sourire – et ce matin de Pâques elle est toute vierge et pure sous le grand ciel lavé de tout le péché d’hier soir et d’avant-hier encore plus noir, elle est encore en cheveux, elle se prépare pour la messe et les bénédictions, hier soir encore elle vociférait qu’elle était si heureuse d’être si triste, c’était à n’y rien comprendre, elle fait mille manières, elle se tord les mains dans cette boîte de fado garantie tipica de l’Alfama, elle jette les mains en avant comme les jette la gitane et un sort avec, puis elle joue la sérénité et se met à parler français et te raconte alors l’histoire d’un saint venu par l’eau et de ses corbeaux invisibles et de ses scribes attitrés ou vagabonds, tel ce Camilo en ses mauvais lieux statufié dans le square voisin ou ce José Cardoso à sa fenêtre de solitude, telles ces voix gravées dans la cire du fado des errants – et ce matin de Pâques elle est en gloire au retour des caravelles, l’enfant prodigue fera le beau, elle a vu revenir ses pirates dont les capitaines sont juchés sur des colonnes trouant le ciel et là-haut d’autres histoires de comptoirs et de soleils mouillés se racontent au bord des parapets, enfin ce soir tout ça sera du passé et reprendra l’incantation à Lisboa, cependant qu’au bar de la religieuse portugaise, ou là-haut vers le miradouro da Nossa Senhora do Monte au tendre sanctuaire de la religieuse portugaise, ou là-haut sur le jardin suspendu de Santa Catarina où se convulse le monstre Adamastor, enfin partout, là-haut ou là-bas, où elle se trouve et se retrouve et se perd sans repères, les aiguilles du Temps continuent de tourner à l’envers…

Le sentiment ne m’est apparu qu’avec le temps que le point de départ se situe partout et que c’est tous les jours, comme à l’instant au promontoire de ce jardin dominant le Tage, qui me rappelle mes premiers départs d’un balcon en forêt à l’adolescence, dans l’état chantant des appels de Cendrars, vers une vie plus libre et pour écrire là-bas mieux que dans mon quartier de nains de jardin, par exemple à Sienne ou à Cortone, à Venise ou à Rome, et je partais mais n’en ramenais rien que les lumières infuses de Sienne, au déclin du jour orangé sur le Campo, des immatérielles collines de Cortone ou des crépuscules de Rome aux jardins de la villa Borghese.

Or, c’est cela justement qui nous est donné par le ciel de Lisbonne, c’est ce bleu, tout ce grand bleu que parcourt le vent à grandes enjambées, nous échevelant dans ce geste déjà familier de ses grande mains salées par la mer ou les monts, c’est ce bleu dans lequel on se dit qu’en effet on nage un peu, comme étourdi, secoué, mais c’est parti, cette fois c’est vraiment parti, le bleu s’est mis à parler, les azulejos à danser là-bas sur les murs et dans les patios, et me revoici sur ce balcon en forêt, quelques vies auparavant, au milieu de cette clairière où s’est formé le sentiment que c’était là que ça se passait et que partir n’aurait de sens que pour vérifier que tout se passe ici, à l’instant même et nulle part ailleurs…

Le geste du Léon de Manet de former sa bulle et d’en suspendre l’éclat résume à mes yeux ce chef-d’œuvre réalisé du moment pur de l’art, plus fragile et plus inutile on ne saurait imaginer, c’est l’instant absolu qui retient son souffle et pour l’éternité figurée que représentent les objets, car ce n’est qu’un objet mais qui nous fait signe, et voici que nous nous en arrachons avec son secret, Léon nous a dit son bonheur enfantin de former cette bulle, toute la grâce d’une enfance bientôt passée, toute la gravité de se sentir sans âge.

On « fait des heures », à Lisbonne, quand on n’a rien d’autre à faire, disent les Lisboètes, et l’Américain John Dos Passos dit sa « nostalgie endormie », et Saint-Exupéry lui trouve un air de « paradis clair et triste », José Cardoso Pires lui revient en confidence et lui fait d’emblée ce premier aveu qui en contient tant d’autres : « Pour commencer, tu m’apparais posée sur le Tage comme une ville qui navigue. Ce ne m’étonne pas : chaque fois que je me sens sur le point d’étreindre le monde, que ce soit à la pointe d’un belvédère ou assis sur un nuage, je te vois ville-nef, vaisseau fait de rues et de jardins, et la brise elle-même a pour moi un goût de sel. Il y a les vagues du grand large dessinées sur tes chaussées ; il y des ancres, des sirènes.Le bordage du pont, quand il s’évase et devient place avec une roses des vents brodée sur le pavage, est commandé par deux colonnes surgies des eaux qui montent une garde d’honneur aux partants pour les océans ». Et les yeux levés vers le bleu du ciel de ce matin de Pâques Pedro Tamen ajoute enfin :

« Du haut d’où je vous parle

J’ajoute du bleu de plusieurs couleurs

à cet autre bleu que vos yeux perçoivent… »

On peut ne savoir à peu près rien du Portugal, et guère plus de Lisbonne en dehors de ce qu’on en a lu dans quelques livres, et percevoir cependant, en peu de temps, un pays et une ville de connaissance, liés à un monde qu’on dira l’Europe des cultures, selon l’expression chère à Denis de Rougemont, qui l’opposait à l’Europe des nations et des bureaucrates.

Ainsi quelques jours seulement à flâner dans Lisbonne et tant d’odeurs aussitôt, suaves ou fortes, tant de couleurs douces ou vives, tant de lumières changeantes, le bleu des azulejos et le noir des gueules ou des yeux nous relient à Séville mais dans un autre ton, le linge aux fenêtres est celui de Naples mais différemment, l’ondulant pavé doux me remémore mes errances à Cracovie et je pense aux ports et aux figures de pêcheurs de Bretagne ou au bois sculpté des visages de nos vieux paysans de montagne, et lisant Miguel Torga je retrouve les gens de notre terre ou ceux de Verga le Sicilien, parce que derrière Lisbonne, nous rappelle justement Torga, plus en haut, plus près de la terre et du ciel, avant Lisbonne existe le Portugal comme un père ou comme la mère éternelle de ce père, et voici Torga parler de son merveilleux Royaume de Tràs-os-Montes, « tout en haut du Portugal, comme les nids sont tout en haut des arbres pour que la distance les rende plus impossibles et désirables », et c’est une espèce de Tibet dans l’océan de pierres, une espèce de Valais que rappellent ces mots qui pourraient être de Maurice Chappaz : « On ne voit pas comment ce sol pourrait donner du pain et du vin. Mais il en donne. Pain de maïs, de seigle, d’orge et de froment. Pain complet. Parce que c’est du vrai pain, et pétri à la sueur du front. Il a goût de labeur. C’est bien pourquoi les gens le baisent lorsqu’il tombe à terre ».

Or notre pain et notre vin d’Alentejo, ce soir, nous le partagerons dans le tonitruement obsédant du pont autoroutier et ferroviaire du 25 avril, au bord de la marina d’Alcantara, non loin de la promenade de Santos où commence la déambulation fantomatique du Requiem d’Antonio Tabucchi, et je voudrais oublier toute cette littérature, je m’étais promis de ne pas la laisser nous suivre partout, et la revoilà pourtant, la nuit scintillant sur le Tage et le boucan du pont se fondant au loin : elle est partout et voilà que Miguel Torga, loin de l’arrière-pays, ne peut que revenir et céder à son tour au charme : « Le sort a voulu qu’il en soit ainsi et que le Tage ouvrît dans le calcaire de l’Estremadura un estuaire large et majestueux, profond et abrité ; qu’après avoir meurtri les hauteurs côtières il les transformât en promontoire de rêve. Et de chaque colline où l’on vient se pencher c’est un ravissement sans limites qui embrasse le ciel et la terre en une même émotion reconnaissante. » Mais ensuite, avec le retour des caravelles, c’est une autre ville qui surgit de la nuit aux mille visages de toutes les ethnies et les couleurs et cette Europe sera de partout.

Il est émouvant de voir le jeune Pessoa, plein de componction lettrée, se faire le guide prévenant et candidement enthousiaste du visiteur débarquant à Lisbonne, dans un texte daté des années 1920-1930 et qui ne porte en rien la marque du génie polymorphe de son auteur. On y sent une autre urgence, qui est de partager un trésor dont la méconnaissance l’impatiente.

Voici ma ville merveilleuse, dit-il en détaillant ses monuments avec application zélée, et voici mon Portugal. Or, venant de Suisse, dont la gloire passée n’est en rien comparable à celle des Lusitaniens, mais qui fait bel et bien partie de l’Europe des cultures depuis sept siècles et plus, ce refrain lancinant des pays plus ou moins injustement dédaignés des prétendues grandes nations trouve un écho immédiat, avec le malin plaisir aujourd’hui de savoir que le guide un peu empesé de trente-cinq ans, dans son imper couleur muraille, est considéré désormais comme l’un des plus grands écrivains européens, à l’égal d’un Musil ou d’un Kafka, autres poètes apparemment «sans qualités» de leur vivant…

Au jasmin rebelle

Sur le départ on hésite, à tout coup, une dernière fois. On a la boule au ventre. On serait tenté de tout laisser tomber. On pense à l’emmerdement de tout voyage dans les pays à cabinets différents des nôtres. On pense à la chaleur, on pense aux voleurs (il n’y a que ça dans les autres pays), on pense à l’eau douteuse des pays de là-bas – et puis tout à coup ça y est, c’est reparti, le vieil homme est dépouillé, Aladin nous voici et Ferdine remet ça : « ça a commencé comme ça…

Et tandis que nous bouclons nos valises me revient le souvenir enchanté de Kairouan cette nuit-là, la première fois, cette nuit que j’étais tombé du ciel en reporter tout débutant, l’avion à hélices nous avait pas mal secoués, le nom de MONASTIR m’était apparu au-dessus des palmiers et maintenant c’était la route à cahots qui nous trimballait, enfin voici qu’au bout de la nuit noire tout était devenu blanc : c’était Kairouan aux mosquées, j’étais transporté, jamais je n’avais vu ça, c’était une magie éveillée, tous ces types en robes blanches et cette mélopée de je ne sais quelle Fairouz, ou quelle Oum Kaltsoum, tous ces appels tombés de je ne sais quels minarets et ces envolées, et sur les milliers de petits écrans de télé : ce même vieux birbe en blanc sorti la veille de l’hosto et qu’on me disait le père de tous – ce Bourguiba qui parlait à ses enfants ce soir-là…

Il paraît que ça s’est gâté en quarante ans, là-bas à Djerba, je ne sais pas, on verra, d’ailleurs ce n’est pas sûr qu’on s’y pointera, mais rien ne me rappellera plus, jamais, le parfum du printemps, la douce fraîcheur du printemps, la moelleuse suavité du printemps que celui de la fleur de jasmin dans les allées de Djerba…

Six mois après la Révolution du jasmin flotte toujours, en Tunisie, un parfum de liberté retrouvée dont tout un chacun parle et débat dans une sorte de joyeuse confusion qui me rappelle un certain mois de mai frondeur ; et comme au Quartier latin d’alors on y croit ou on veut y croire, on ne peut pas croire que ce soit un leurre, et d’ailleurs on va voter pour ça, cependant ils sont beaucoup à hésiter encore – pourquoi voter alors que tout se manigance une fois de plus en coulisses ? Et ceux qui y croient ou veulent y croire vont le répétant tant et plus : que l’Avenir sera l’affaire de tous ou ne sera pas…

Et là, tout de suite, sur les murs de l’aéroport et par les avenues ensuite, aux panneaux des places et sur la haute façade de l’ancien siège du Parti, voici ce qui sidère et réjouit Rafik le Scribe de retour au pays : que le Portrait omniprésent du Président n’y est plus, que cela fait comme un vide – qu’on n’attendait que ça mais que c’est décidément à n’y pas croire tandis que les gens répètent à n’en plus finir, genre Méthode Coué, que jamais, en tout cas, jamais on ne reverra ça…

Et dès le premier soir à La Goulette c’est la bonne vie retrouvée, la cohue de la rue et la bousculade populeuse, le jovial chaos des gens et des conversations aux terrasses où l’on continue de ne parler que de ça : de ce qui nous arrive et en adviendra, et c’est un régal de mets et de mots malgré l’anxiété qu’on sent mêlée aux libations – à la tablée du Scribe son frère le Conseiller Hafedh se livre à la plus fine analyse d’où il ressort que tout reste à faire et que rien n’est acquis, confiance et méfiance iront de pair et la soirée s’éternise entre frères humains.

On sait que c’est au Baron d’Erlanger, peintre délicat, que Sidi Bou Saïd doit le dominion établi de son bleu, sans pareil au monde si l’on excepte quelque ruelle ou quelque place de Séville ou des Cyclades, mais un tel ensemble, ici, du blanc chaulé et de cet extrême azur que surexaltent le violet ou le rouge et le blanc des bougainvillées et du jasmin, me paraît unique absolument, qui dépasse le pittoresque et le pictural pour devenir peinture sculptée ou architecture rêvée par un géomètre poète de la vraie races des bâtisseurs anonymes pour lesquels la beauté relève d’une seconde nature. On en reste sans voix.

Or, à ce bonheur avéré s’ajoute ces jours celui de voir les terrasses, au soir venant et à la nuit se faisant lentement sur la baie, occupées par des Tunisiens de tous âges et semblant goûter la jouissance du lieu plus tranquillement, au lieu de la meute ordinaire des roumis en pantelants troupeaux – et la nuit vient, on savoure son thé de menthe les yeux perdus jusqu’au Mont de Plomb, de l’autre côté des eaux scintillantes; et les amis s’attarderont longtemps encore à poursuivre sans discontinuer leur débat sur la vie qui va dans ce pays tout occupé de soi…

Avant cela nous nous étions perdus à travers la médina, dans la houle canalisée de la foule entre les hauts murs à loggias et moucharabiehs, étourdis par la touffeur des odeurs sucrées et des beignets, des parfums, des narguilés, et dans cette boutique où je m’étais arrêté pour faire l’achat d’une sacoche de cuir utile à l’attirail du plumassier, le prénommé Brahim, tout avenant avec sa dent manquante lui donnant quelque chose de médiéval, avait sorti son briquet pour me prouver que ce cuir-là n’était pas du vulgaire skaï et valait donc son pesant de dinars, et j’avais réduit sa mise de moitié, sur quoi Brahim m’ayant demandé quel avenir je voyais à son pays, je lui répondis comme au jeune douanier me le demandant pareillement à notre débarquement : mais mon gars c’est ton affaire et je te la souhaite toute bonne …

De la progression des salafistes et du ramadan prochain dont le parti religieux pourrait tirer profit politique, du sort de la Banque islamique ou de la déconvenue liée au nouveau Pacte républicain, le tigre du zoo du Belvédère ne semble point se préoccuper le moins du monde, mais qui oserait lui parler de liberté à celui-là !

Nous avons subi cet après-midi la morgue de la lionne et le dédain du cerf de l’Atlas, le regard plus doux et plus triste à la fois du Mouflon à manchettes et, sur leur rocher, les crânes mimiques de défi des babouins, nous avons vu le rhinocéros se tourner très lentement à notre arrivée pour ne plus nous montrer que son formidable derrière blindé – nous avons perçu l’humeur plombée par la chaleur des encagés, et je me suis rappelé alors ce paragraphe de Rien que la terre de Paul Morand où tout est dit de cette confrontation: « Je rêve d’un pacte de sécurité entre l’homme et les animaux, où chacun cessant d’obéir à la loi de la jungle, s’engagerait à se respecter en s’aimant ; où les tigres, comme des frères, viendraient à Singapore se faire soigner les dents par le dentiste japonais ou épiler les moustaches par le coiffeur chinois, iraient au besoin se faire admirer dans ces jardins zoologiques qui seraient comme d’accueillants hôtels, puis rentreraient librement chez eux dans la forêt équatoriale. Mais comment leur cacher que les hommes mangent de la viande ? »

À en croire la vieil Algérien Kateb méditant au bord de la fosse des singes Hamadryas, au zoo du Belvédère, le Tunisien se signale par une étrangeté de langage qu’on peut trouver choquante, en cela qu’il mange la femme et baise la chèvre.

De fait, lorsqu’un Tunisien se vante d’avoir connu une femme au sens biblique, il dit l’avoir mangée, ce qui ne semble pas une expression dictée par le Coran. En revanche, après un bon repas, il dira chastement qu’il a baisé la poule ou l’agneau, ce que le loup entendrait autrement puisqu’il se contente de manger ceux-là…

Le match de football de la finale de la Coupe de Tunisie, qui a été gagnée lundi soir par L’Espérance, contre l’Etoile, nous a valu un tonitruant concert de klaxons sur les pentes de Sidi Bou Saïd, mais c’est surtout devant les écrans de télé que la fête a eu lieu puisque la rencontre s’est jouée « à huis-clos » devant un stade à peu près vide, réservé à environ 2000 spectateurs, pour cause d’injonction répressive et de sécurité générale à relents post-révolutionnaire. Or on sait que la Révolution a également vidé les grands hôtels de Tunisie, au dam de l’économie du pays et des gens qui en vivent.

C’est cependant avec une espèce de satisfaction maligne que j’aurai traversé les halls froids et les allées et les pelouses désertées du Mövenpick de Gammarth dont l’étalage de luxe se déploie jusqu’au rivage doré, quasiment sans âme qui vive – et c’est l’expression qui convient à cette planque pharaonique pour Lybiens friqués: sans âme qui vive.

À la buvette du musée du Bardo toujours en chantier, dont nous avons parcouru ensemble le fabuleux dédale de mosaïques, le prof poète Jalel El Gharbinous avoue, quand nous lui demandons s’il avait prévu cette révolution, qu’il s’est juste trompé de trente ans. Mais la Mafia régnante, selon lui, était condamnée à terme : il était pour ainsi dire écrit qu’un tel état de corruption signât sa propre fin.

Et voici qu’avec trente ans d’avance, les Tunisiens déjà s’impatientent !

Comme nous filons plein sud sur l’autoroute à trois larges pistes constituant l’ancienne Voie Royale menant le Président Ben Ali d’un de ses palais à l’autre, nous remarquons, sur l’accotement, un jeune homme brandissant un bâton le long duquel se tortillent de drôles de lézards vivants. Alors notre ami Semi l’enseignant, frère de Rafik le scribe que nous accompagnons dans son pèlerinage à Moknine où il a passé son enfance, de nous apprendre qu’il s’agit de caméléons à vendre en vue de pratiques magiques, telles que s’y employait la femme du Président elle-même. La chose paraît hallucinante mais elle a été rapportée récemment par l’ancien majordome de la sinistre « coiffeuse », qui égorgeait chaque matin un caméléon sur la cuisse du potentat, lequel jetait aussitôt un sort à tel ou tel ennemi…

Après Hammamet, où se trouve l’ancien palais présidentiel, l’autoroute n’a plus que deux pistes, puis le voyage se poursuit par des routes de moins en moins larges, dans ce paysage du Sahel tunisien évoquant d’abord la Provence des vignobles et ensuite la Toscane des oliveraies, jusqu’à une bourgade où, par une entrelacs de ruelles de plus en plus étroites, nous arrivons dans celle qui fut le décor de l’enfance de Rafik le scribe et de ses neuf autres frères et sœurs.

Or une suite d’émotions fortes l’attendent en ces lieux. D’abord en tombant sur un grand diable émacié, la soixantaine comme lui, qu’il n’a plus revu depuis cinquante ans et avec lequel s’échangent aussitôt moult souvenirs qui font s’exclamer les deux frères se rappelant l’interdiction paternelle qui leur était faite de jouer avec ce « voyou » ! Ensuite en pénétrant dans la maison familiale occupée aujourd’hui par deux sémillants octogénaires : elle d’une rare beauté vaguement gitane, et lui figurant un vrai personnage de comédie orientale, qui nous ouvrent une chambre après l’autre afin de bien nous montrer qu’ils ne manquent de rien, leurs beaux lits d’acajou, leurs grandes jarres d’huile et de mil, le confort le plus sommaire et parfaitement suffisant à l’évidence.

Et puis dans la foulée : Rafik le scribe, conteur inépuisable retrouvant les lieux de son Amarcord des années 50, Rafik retrouvant la petite gare désaffectée de Moknine, Rafik pénétrant ensuite dans la salle de classe où l’instituteur le rouait de coups avec son bâton d’âne, Rafik retrouvant la boutique du photographe pédéraste qui lui valut d’être battu une fois de plus par son père inquiet de le voir revenir de là-bas avec un photo dont il était si fier, Rafik ému, tour à tout exalté, pensif, abattu, révolté une fois de plus…

En moins d’une heure et sur moins de cinquante kilomètres, entre Moknine et Sousse, dix kilomètres de côte délabrée et l’urbanisation touristique à l’américaine la plus délirante, on passe de la quasi misère au plus extravagant tapage de luxe, modulé par autant de palaces monumentaux, actuellement sous-occupés.

Voilà bien la Tunisie actuelle, qu’on sent entre deux temps et deux mondes, deux régimes et le choix le plus incertain – la Tunisie de toutes les incertitudes et qui aura de quoi faire avec tant de contradictions et de contrastes confondants, la Tunisie de demain dont on espère qu’elle s’aime assez pour s’aider; la Tunisie qu’on aurait envie d’aimer, aussi, sans la flatter, cette Tunisie où l’on est si bien reçu tout en restant tellement étranger…

« C’était tellement mieux avant ! », soupire la très vieille dame vieille France à sa compagne et complice qui lui demande de préciser : «Vous voulez dire du temps de Ben Ali ? », et la première : « Mais non voyons, je ne parle pas de ce malfrat ! », alors la seconde d’insister : «Vous voulez donc dire du temps de Bourguiba ? », et la très vieille momie : « Eh surtout pas ce manant de Bourguiba qui a tout chambardé ! Vous ne vous souvenez donc pas des parasols de l’Hôtel Majestic, combien leur couleur s’accordait aux uniformes de nos légionnaires… »

Rafik le scribe ne décolère pas, qui revient du quartier de la rue de Marseille, ce vendredi de prière, où il a buté sur des centaines de croyants musulmans obstruant la chaussée, comme on l’a vu à Paris et comme il me disait, récemment encore, que jamais on ne le verrait dans son pays !

« C’est le choc de ma vie ! » s’exclame-t-il en tempêtant, lui qui se vantait hier d’avoir botté le cul, adolescent, d’un agenouillé priant dans le nouveau sanctuaire de Feu Bourguiba, et son frère Hafedh le conseiller, plus tolérant, plus débonnaire, de chercher à le calmer en arguant qu’il ne s’agit là que d’une minorité, mais plus grande que la colère du Prophète est celle de Rafik le mécréant !

Il n’y aura de Révolution, me dit Rafik le scribe, Rafik le voltairien, Rafik l’intraitable laïc, que le jour où l’on cessera de me dire que je suis musulman parce que je suis Tunisien ! Mes frères m’enjoignent de me calmer en me disant que c’est comme ça parce que cela l’a toujours été, mais jamais je ne l’accepterai, pas plus que je n’ai accepté de célébrer le ramadan dès l’âge de Raison de mes douze ans ! Qu’est-ce donc que cet état de fait qui nous ferait musulman sans l’avoir voté ?

Dans le jardin sous les étoiles, dans la nuit traversée par les appels du muezzin et les youyous d’une proche fête de probable mariage, ce samedi soir, nous refaisons le monde entre amis et jusqu’à point d’heures, avec le rire pour pallier les éclats de Rafik le scribe, lesquels n’ébranlent en rien la patiente bienveillance de son frère Hafedh le conseiller, avocat et prof de droit qui connaît mieux que moi les rouages des institutions suisses sans parler des moindres aspects de la société tunisienne en plein changement. A propos, ainsi, des croyants musulmans priant sur le pavé jouxtant les mosquées, il nous explique que ceux-là, sincères et non politisés, ne constituent aucun réel danger et qu’il serait vain de leur interdire de prier ainsi, que le pays restera musulman et que la majorité des Tunisiens désapprouve les extrémistes violents, salafistes et compagnie, dont on a fait des martyrs en les enfermant et les torturant ; pourtant l’incertitude demeure et les excès de ceux-ci et des anciens du Parti dominant restent aussi imprévisibles.

De ces apaisements de l’homme sage et pondéré, Rafik le scribe n’a rien à faire. À ses yeux l’agenouillé et le couché sont indignes, mais c’est à mon tour de lui faire observer que prier est pour l’homme une façon aussi de se grandir et non seulement de s’aplaventrir, de se recueillir et de s’ouvrir à un autre ciel tout spirituel, et Nozha la gracieuse et la joyeuse invoque alors les transits d’énergie qui nous font communiquer avec les sphères et l’infini, et ma bonne amie sourit doucement et j’en reviens à d’autres cultes actuels du barbecue et du jacuzzi peut-être moins dignes que le fait de participer à la Parole – puis notre rire relativise toutes ces graves méditations dans la nuit des dieux divers…

C’est ce couple pétillant des vieux fiancés de Moknine, c’est Azza la femme médecin et écrivain évoquant le mimétisme des immolés par le feu, c’est cet autre médecin romancier imaginant dans son livre le rapprochement soudain des rivages opposés de la Méditerranée et racontant ensuite ses derniers mois d’opposant sur Facebook, c’est Samia sa conjointe professeure de littérature modulant ses propres observations sur ce qui se prépare, c’est Jalel nous consacrant une matinée pour nous montrer le Bardo, c’est Rafik et ses frères et sa nièce de trente ans lancée dans la modélisation en 3D d’une série d’animation évoquant la Tunisie de 2050, les amis c’est l’amitié sans idéologie, les amis c’est l’accueil et l’écoute et les possibles engueulées, les amis c’est l’art relancé de la conversation ou l’art du silence accordé – c’est un peu tout ça les amis…

Rafik l’étudiant, déjà vibrant de révolte et d’insolence, avait affronté son oncle Ahmed alors ministre de l’économie, en lui reprochant de promouvoir le tourisme dans les années 60. « Vous allez faire de nous des larbins, sinon des putains ! », avait lancé l’impudent à la face du grand homme de la famille qui l’écarta d’un revers de main : « Va donc, fils, tu ne sais rien de tout ça ! »

Or, un demi-siècle plus tard, l’on se dit qu’il y avait du vrai dans l’objection du jeune rebelle et que la question mérite d’être repensée…

Azza la romancière nous raconte l’histoire, à valeur de fable, de cette jeune touriste, d’origine tunisienne, revenue au pays avec des amis français en janvier dernier pour un séjour balnéaire assorti de tous les agréments distrayants, sportifs et festifs, quinze jours de rêve et retour vers le 20 janvier pour découvrir à Paris que, pendant ce temps, la Révolution était survenue en Tunisie.

L’embêtant avec ce tourisme-là, c’est que tu ne rencontres personne en vérité ; je me l’étais dit en 1970, envoyé en Tunisie pour mon premier reportage consacré au tout début du tourisme de masse, et je me le répète aujourd’hui en constatant à quel point le malentendu se trouve entretenu entre prétendus maîtres et semblants de serviteurs – ces rôles que tu peux inverser à l’envi…

À cette terrasse de La Marsa où nous nous trouvons avec quelques amis, Samia la prof de littérature nous fait observer les deux peuples qu’il y a là : celui de la terrasse qui a les moyens de consommer et l’autre là-bas de la plage où les gens se baignent gratuitement ; et c’est là-bas que je vais ensuite, à la mer qui appartient à tous mais où l’on ne voit pas un seul Européen pour l’instant, pas un Américain ni un Japonais, et les femmes mûres se baignent tout habillées ou ne se baignent pas, et voici cette vieille qui admoneste cette adolescente en maillot au motif qu’elle s’est trop approchée des hommes, là-bas, qui font les fous de leur côté…

Dans le dernier livre de Colette Fellous, un amour de frère à paraître prochainement, une scène des plus troublantes en dit long sur la très grande intimité et la très grande distance unissant-séparant la jeune sœur de vingt ans et son frère de sept ans son aîné lorsque de celui-ci, reposant nu après sa mort, nu mais sous un drap, sa sœur s’approche, seule, et soulève le drap pour voir de lui cette chose qu’elle n’a jamais vue alors qu’un tel amour les unissait qu’elle draguait parfois les garçons pour lui – ce confondant secret de l’autre ignoré, trop dangereusement aimé et interdit, séparé par sa mortelle maladie de diabétique et par celle de vivre aussi…

Le bord de mer de Moknine n’est pas loin aujourd’hui du cloaque, où Rafik et les siens venaient se baigner en leur âge tendre, et c’est devant ce rivage infect, paradis de jadis, qu’il m’apprend que les femmes, ici, n’étaient autorisées à se baigner que la nuit ; et je me rappelle alors les affolements pudibonds de notre grand-mère paternelle tout imprégnée de sentences bibliques et surtout de l’Ancien Testament et de l’apôtre Paul le sourcilleux, jérémiades et malédictions, chair maudite et interdits variés, qui nous enjoignait, garçons, de cacher notre oiseau, et pas question pour les filles de porter ces minijupes ou ces bikinis inventés par Satan…

Depuis notre premier soir à La Goulette, où nos premiers échanges amicaux ont duré des heures autour d’une table en terrasse, les mots-clefs qui m’ont semblé caractériser le ton de toutes nos conversations auront été: soulagement, libération, espérance, sur fond d’inquiétude latente, mais comme un nouveau souffle se manifestant à tout coup, avec quelle reconnaissance de tous pour « les jeunes »…

Et cette fébrilité partout perceptible, notamment dans les journaux qu’on sent traversés par le souffle d’un débat de fond, véritable raz-de-marée d’expression relevant visiblement de l’exorcisme et de la compulsion, où le sentiment d’urgence revient à tout moment, et les mises en garde, les avertissements, les appels à la responsabilité, la dénonciation des fauteurs de troubles, la méfiance envers ceux qui pourraient trahir ou capter la révolution.

Certains médias occidentaux semblent déjà se réjouir, avec quelle mauvaiseSchadenfreude, de ce qu’ils décrivent, en termes plus ou moins méprisants, comme une retombée, voire une faillite, de ce qu’on a appelé le « printemps arabe ». Mais que peut-on en dire au juste ? La Bourse de Tunis, m’apprend un journal financier africain, accuse un recul « historique » de 19% pour les six premiers mois de l‘année. Et qu’en conclure ? Partout on entend ici que « rien ne sera plus jamais comme avant ».

Très exactement ce que disait la rue de Mai 68, dans le Quartier latin où nous avions débarqué, jeunes camarades, en petite caravane de Deux-Chevaux helvètes, et de fait bien des choses ont changé de puis lors, mais bien autrement que nous nous le figurions, et qui pourrait imaginer ce que sera l’avenir du monde mondialisé – quelle sorte d’espérance qui ne soit pas à trop bon marché ?

À l’instant je me rappelle cependant cette autre formule de la Révolution du jasmin : « Plus jamais peur ». Et me revient alors l’observation de Jalel El Gharbi se faisant reprendre par ses enfants avant la chute de Ben Ali : « Chut, papa, on pourrait t’entendre… ».

Où l’espoir du « plus jamais peur ! » rend un son propre à ce qui s’est passé en Tunisie, en attendant le meilleur ou le pire…

Sur la même page d’ Un amour de frère, son dernier récit évoquant à la fois un retour à ses sources tunisiennes et son arrachement à un monde par trop contraignant, toutes choses liées et fondues par la ressaisie de ce qu’elle appelle la mémoire aimantée, Colette Fellous évoque la chevauchée de Bourguiba à travers Tunis préludant à l’indépendance, et sa propre cavalcade de jeune fille en quête d’émancipation, qui se retrouve à Paris avec ses frères et découvre le monde dans les salles obscures des cinémas. Exactement comme ce fut le lot de Michel Boujut, jeune déserteur de la guerre d’Algérie se planquant avant son exfiltration vers le pays des porteurs de valises qu’était alors la Suisse…

On sent chez certains la nostalgie des années Bourguiba, et tel de ceux-là rappelle les qualités de la première constitution de 1959 élaborée sous l’égide de celui-ci, qui pourrait encore faire l’affaire à ce qu’il écrit dans La Presse. Mais sur les murs de Tunis que voit-on ces jours ? On voit partout l’effigie de Salah Ben Youssef, camarade puis rival du « combattant suprême », bientôt recalé, contraint à l’exil et assassiné par un sbire de celui-là. Et Bourguiba de s’en vanter publiquement lors d’une manifestation à grand fracas.

Cela pour se rappeler, me souffle Rafik le révolté, qu’une dictature en a remplacé une autre, avant de préciser que l’avenir sous Ben Youssef n’eût pas été, probablement, garant de plus liberté tant il était proche des islamistes, lesquels se servent aujourd’hui de lui, par voie d’affiches, pour appeler au rassemblement des leurs…

On a beaucoup parlé, dans les médias occidentaux, du pacifisme caractérisé de la révolution du jasmin ; or il faut s’en rappeler aussi les violences, et la chronique, jour par jour, des événements survenus depuis l’immolation par le feu de Mohammed Bouazizi, en décembre 2010, rappelle comment le formidable mouvement de protestation et de destitution de la Mafia despotique fort bien vue des Américains et des Français, a cristallisé après nombre de soulèvements populaires aux quatre coins du pays, et notamment dans les foyers de révolte de Kasserine ou de Ghafsa, violemment réprimés.

J’ai retrouvé cette chronique, très abondamment illustrée et documentée, dans un grand album récemment paru intitulé Dégage ! à côté duquel un Indignez-vous !, ou un Engagez-vous ! paraissent bien convenus…

Au fil de ces jours que nous avons passés en Tunisie qu’il avait encore connue sous la dictature en octobre dernier, notre ami Rafik n’a cessé de râler contre tout ce qui ne va pas dans ce pays: les machistes et les salafistes, les détritus non ramassés dans les rues et les musulmans agenouillés en travers de la chaussée, ou, pour faire culminer sa rage, le veilleur de nuit de l’hôtel infoutu de le réveiller à l’heure !

Et s’il n’y avait que ça ! Alors que son dernier livre, Les Caves du Minustaire, est perçu par beaucoup de ses lecteurs comme l’oeuvre d’un monstre de cruauté (les lecteurs reportent souvent la férocité du réel décrit sur l’auteur…) en cela qu’il détaille la monstruosité d’un régime de maffieux recourant à la torture, lequel régime s’effondra peu avant la publication de l’ouvrage !

Et voici, ce dimanche matin à la Télévision nationale, le même intempestif se montrer tout bien élevé et réservé, poli, stylé mais sans flatterie, se gardant de faire au potentat l’honneur de citer nom, comme si l’on était déjà dans l’Histoire entérinée, et va ! comme dit la conteuse de son roman…

Certains jours je me suis demandé ce que nous fichions dans ce pays, tant j’y éprouvais de contraintes latentes, surtout dans la relation entre femmes et hommes. Mais grâce à nos amis j’ai finalement envie d’y revenir encore et déjà j’y pense, déjà nous y pensons avec ma bonne amie – nous reviendrons et pas que pour les rivages dorés de la Tunisie balnéaire.

Une jeune fille de notre connaissance raconte que sa famille, après qu’elle eut brisé ses fiançailles, l’a bonnement harcelée afin de trouver un nouveau prétendant, et l’a même sommée de se livrer à ce qu’elle appelle des «entretiens d’embauche». Or loin de nous éloigner de ce pays, de telles situations nous donnent envie d’en savoir plus ; et c’est pourquoi je me suis lancé, après notre rencontre, dans la lecture des Propos changeants sur l’amour d’Azza Filali, dont la dernière phrase est de mise ce dernier dimanche matin : « À de tels moments, il m’arrivera, sans doute, de repenser à vous »…

Or la dernière vision que nous retiendrons de cette trop brève semaine en Tunisie sera celle des Mangeclous, je veux dire des Ben Salah, de la tribu des Ben Salah comptant, pour la seule génération de Rafik, cinq sœurs et cinq frères, ces Ben Salah venus saluer leur frère et oncle ou cousin, surprise des surprises, dans le hall de départ de l’aéroport ! Aussitôt j’ai pensé : voici les Mangeclous, par allusion aux Valeureux du Juif Albert Cohen de Céphalonie – et même les couffins y étaient, débordant de figues et de dattes et d’Allah sait sûrement quoi.

Oui mon cher Rafik, et que tu le veuilles ou non, le temps de ce vol de retour Allah sera ton copilote et les roumis que nous sommes lui adressent un ultime salamalec… (En Tunisie, juillet 2011)

Le joaillier, les grappilleurs et l’alouette

Il n’est pas, me semble-t-il, de véritable premier voyage qui ne s’ancre dans la première enfance, je veux dire : dans l’odieux emmaillotement de la première enfance et dans son immobilité forcée, dans la première impatience de l’enfance et son premier trépignement après son premier cri, dans les premiers regards effarés de la prime enfance sur tous ces murs et tous ces yeux et toutes ces serrures, dans le premier effroi de l’enfance qui vous a fourré dans ce corps et dans ces couches et dans ces entrelacs de bras et de barreaux de prison, dont il faut absolument s’arracher.

La première enfance, il faut bien le dire, est tellement contraignante qu’elle appelle immédiatement au voyage. On ne peut rester là. On droit partir, on doit se casser, on n’en peut plus : de l’air ! Cependant pour l’instant – la vie est dure, mais c’est comme ça -, on ne peut aller nulle part ailleurs, sinon par l’imagination, et même cela sera pour plus tard.

Pascal Quignard raconte, dans La barque silencieuse, le retour des nourrissons parisiens confiés aux femmes de Corbeil, connues pour leur bon lait campagnard et forestier, sur de longs coches d’eau appelés aussi corbeillats (dont le mot corbillard découlera), glissant le long de la Seine, et les terribles hurlements des nourrissons emmaillotés.

Pascal Quignard n’est pas vraiment ce qu’on peut dire un écrivain du voyage, mais on voyage beaucoup, à travers ses livres, dans les mots qu’il ne cesse de sonder pour en dire mieux le transit. Ainsi écrit-il à propos de la prime enfance : « Quel qu’il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d’abord un inconnu. Tout destin humain est : l’inconnu de la mise au monde confié à l’inconnu de la mort. »

Ensuite l’enfant se fait au monde, comme on dit. L’enfant s’acclimate et s’habitue. L’enfant s’avachit, en tout cas en apparence. L’enfant déchoit-il ? Minute ! Car l’enfant entend aussi des contes et commence bientôt à lire, et c’est alors un nouvel appel d’air et le possible sursaut du voyage, d’abord imaginaire, avec les livres et par les oncles.

Une enfance sans oncles voyageurs, comme les sept oncles de Blaise Cendrars, une enfance sans tantes un peu aventurières, à l’image de l’institutrice bernoise Lina Bögli, est une pauvre enfance, convenons-en. Pourtant les premières nouvelles du monde rapportées de vives voix par les oncles et les tantes à l’enfant lui arriveront, tout aussi bien et parfois mieux, par les livres.

Par les oncles l’enfant apprend qu’il y a des pirates en Malaisie et des mines à Sonora, les noms des oncles et des tantes diffusent une première magie que les livres prolongent les jours de pluie ou sous la lampe. L’enfant lit ainsi : « Le thé des caravanes existe », et le monde existe autour de lui. Puis l’enfant se cabre et se busque en adolescent farouche et lit alors : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèce de princes nomades », et l’enfant se reconnaît évidemment et le voyage n’en finira plus désormais, il reçoit d’un de ses oncles Vol à voile de Cendrars et bientôt Bourlinguer et plus tard Moravagine et voici ce qu’il lit à douze ou quinze ans : «Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière. » Ces mots précis, ces mots comme des musiques et des sculptures, ces mots comme du cinéma ont marqué la pâte tendre de l’enfance et de l’adolescence, dont tous les voyages découleront ensuite plus ou moins.

De fait les mots précis des poètes, et je pense maintenant à Nicolas Bouvier, en disent plus que les récits plus ou moins ressassés, voire éventés, des oncles voyageurs, comme on verra que les écrivains qui voyagent en disent plus, dans le précis et le durable, des voyageurs qui écrivent, avec de notables exceptions.

Lina Bögli en est une. Avant Nicolas Bouvier, mais sans l’intention poétique de celui-ci, Lina Bögli incarne une curiosité voyageuse assez typiquement helvétique, avec une façon de capter et de restituer ses observations, frottées de bon naturel, qui rappelle immédiatement Ma vie de Thomas Platter, le candide chevrier des hauts gazons devenu grand humaniste de la Renaissance européenne, Le pauvre homme du Toggenburg d’Uli Bräker, l’érudit paysan traducteur de Shakespeare, ou encore les merveilleuses lettres de voyage de Thierry Vernet, constituant un pendant foisonnant et primesautier de L’Usage du monde.

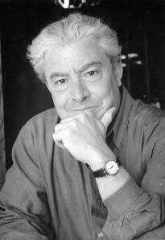

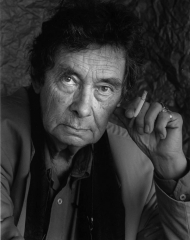

Or, le rapprochement des écrits de Nicolas Bouvier et des lettres de son compagnon de voyage, représentant désormais près de mille pages, devrait permettre au lecteur de mieux faire la distinction entre ceux qu’on dit des écrivains voyageurs et ceux qui, voyageurs eux aussi, n’ont pas pour autant de prétention littéraire. La distinction n’est ni polémique ni académique non plus : elle vise au rapport de celui qui écrit avec la langue, elle marque la nuance entre l’écrivain accomplissant sur la langue un travail de joaillier, et celui, plus modeste, et délié, qu’on pourrait dire écrivant ou grappilleur.

D’aucuns tendent à penser, peut-être par rejet de toute une mode actuelle des « étonnants voyageurs » devenue fonds de commerce, que, de la littérature du voyage, il n’y a de bon précisément que LA littérature, à savoir : les œuvre surfines d’écrivains surfins, stylistes parfaits, dont Nicolas Bouvier serait l’un des maîtres. Mais cette distinction ne tiendrait pas longtemps. Elle ne tiendrait même pas longtemps à comparer la prose étincelante de L’Usage du monde ou du Poisson-scorpion et certains récits de voyage de Bouvier, d’un éclat et d’une densité moindres. Il y a, de toute évidence, un incomparable joaillier chez Nicolas Bouvier, mais le grappilleur compte aussi, et la lecture de sa correspondance avec Thierry Vernet, loin de ternir son image, ne laissera au contraire de l’enrichir et de mieux montrer aussi l’entier du voyage, en deça et au-delà de la seule joaillerie. De la même façon, l’on pourrait distinguer chez un Cendrars ou un Charles-Albert Cingria, autre poète itinérant, les composantes du joaillier taillant, polissant et sertissant les mots comme des bijoux, et celles du grappilleur plus débonnaire. Mais revenons, un instant, à notre charmant tendron.

À trente ans, en 1892, craignant de s’encroûter dans la famille polonaise qui l’emploie à Cracovie, l’institutrice Lina Bögli décide d’accomplir un tour du monde dont elle fixe la durée à une dizaine d’années : « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi, donc je pars ! »

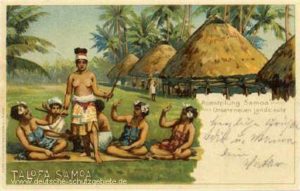

Embaquée à Brindisi à bord du bateau Vorwärts (En avant !, dont elle se rappelle que ce fut la devise de l’explorateur Nansen), la jeune femme, petite provinciale encore farouche, va gagner Colombo par Aden (« trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants »…), avant de pousser jusqu’en Australie où elle s’installera plusieurs années à Sydney, toute dévouée aux variantes diverses de la jeune fille mondiale. Or, tout au long de son périple, Lina Bögli écrit à son amie Lisa des lettres épatantes d’ingénuité malicieuse et de franchise, mais aussi de précision réaliste dans ses observations, dont le ton et la sagacité pourraient être d’un Candide curieux de notre temps ou d’un Huron en jupon. Il y a chez elle en effet du petit reporter, qui soumettra tel vieux Maori cannibale à l’interview et se rendra chez les Mormons polygames de l’Utah en s’inquiétant d’abord de leur mœurs, avant de reconnaître les agréments inattendus de leurs arrangements. Et quant à la vraie douceur de vivre, notre probable vierge la découvrira aux îles Samoa où tel bel indigène la tentera bel et bien de s’installer en ce paradis avant de la faire se récrier : « Hélas, j’ai besoin de toutes les choses qui font mon tourment ! ».