Chroniques de JLK

(2017-2025)

Dessin: Matthias Rihs

1.La chronique, charme de paix,

arme de guerre…

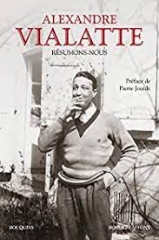

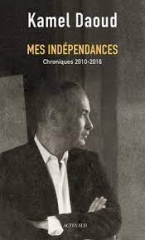

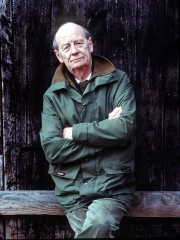

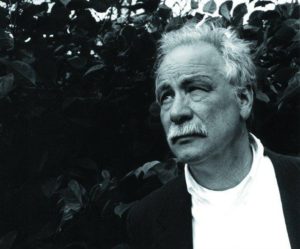

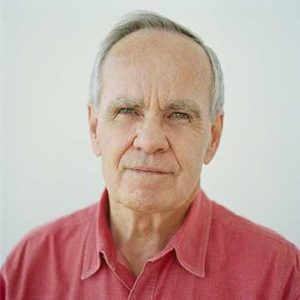

Contre la fuite du temps et la perte du sens, trois chroniqueurs à pattes d’écrivains modulent, sur des tons très personnels et des styles non moins vifs, cet art combinant travail de mémoire et commentaire des temps qui courent, almanach fantaisiste ou fronde résistante. Dans Résumons-nous, voici l’irréfutable Alexandre Vialatte retrouvé en ses débuts juvéniles dans l’Allemagne de la montée du nazisme, entre autres émerveillements saisonniers; avec Mes indépendances, Kamel Daoud affronte les démons du terrorisme en Algérie et célèbre la belle et bonne vie; et Jean-Francois Duval se rit lui aussi des idéologies mortifères, tout en distillant un Bref aperçu des âges de la vie en épicurien doux-acide…

Alexandre Vialatte pourrait dire, à sa façon devenue parodique, que la chronique remonte à la plus haute Antiquité, à l’image de la femme des cavernes en veine de confidences et de son macho soucieux de marquer son nom aux Annales de la grotte.

La chronique, dont le nom suggère que Chronos la travaille au corps, et qui signale justement le désir de ne pas se laisser croquer par ce monstre vorace, est bel et bien tissée de temps humain, voire trop humain comme disait un philosophe à moustache de fil de fer: elle dit les faits, bienfaits et méfaits imputables à notre espèce dans une série linéaire précisément dite chronologique ; elle déconstruit les fake news depuis la nuit des temps et rapièce tout autant de ces vérités momentanées qu’on dit éternelles ; elle a varié de forme selon les empires et les tribus ; elle ne s’est fixée dans notre langue qu’au XIXe siècle dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui encore, avec ses belles plumes de toute espèce et ses oiseaux bariolés plus rares, tel Alexandre Vialatte.

Or, l’image du sémillant Auvergnat de Paris, mordant contempteur du politiquement correct avant tout le monde, mais jouant le plus souvent sur l’érudition joyeuse et la gaîté cocasse en concluant invariablement que « c’est ainsi qu’Allah est grand » – cette image de fantaisiste à nœud pap’ élégant en prend un coup à la lecture de la première partie « allemande » des plus de 1300 pages de Résumons-nous, troisième volume, après les Chroniques de la Montagne, consacré à son œuvre par la collection Bouquins.

De fait, regroupés sous le titre vialattien au possible de Bananes de Königsberg, les textes de sa « période rhénane », courant de 1922 à 1929, témoignent à la fois de l’immédiate originalité du jeune écrivain (il est né en 1901) et de sa progressive désillusion devant l’évolution de cette Allemagne dont il avait une image idéalisée par ce que lui en chantait sa mère en son enfance, et qui se révèle sous un jour de plus en plus inquiétant, jusqu’en 1945 où il chroniquera le procès des nazis du « camp de repos et de convalescence » de Belsen dont il saura détailler l’ignoble banalité des dépositions plombée par la bonne conscience de ceux qui n’ont fait qu’obéir, n’est-ce pas…

Le « Kolossal » au sombre avenir

En 1922, à Mayence, le jeune Vialatte, dans son bureau de rédacteur de la Revue rhénane censée rapprocher les peuples allemand et français, écrit à son ami Henri Pourrat, futur arpenteur de la forêt magique des contes populaires, qu’il s’embête à voir « des brasseries pareilles à des cathédrales, des villas pareilles à des châteaux forts, des briquets pareils à des revolvers, des policiers semblable à des amiraux, dans ce pays de surhommes pour lequel il faut des surbrasseries, des survillas, des surbriquets et des surpoliciers ».

Et cela ne va pas s’arranger avec les années malgré la bonne volonté de l’observateur du redressement économique de l’Allemagne, où tout n’est pas que bruit de bottes. Mais « n’importe quel grain peut germer », écrit-il, dans ce « chaos des genèses sur quoi souffle le vent de tous les enthousiasmes », et le fond d’inquiétude de ses chroniques s’accentuera jusqu’au moment où il deviendra témoin direct de l’atroce.

Vialatte n’était pas un idéologue mais un artiste, un poète, un honnête homme, une nature aussi joyeuse que sérieuse, et son témoignage n’en est que plus marquant. C’est par respect humain qu’il vomit l’antisémitisme nazi, comme il défendra plus tard les harkis algériens lâchés par la France. Son naturel n’est « politique » que par réaction nécessaire, et la meilleure preuve en est la foison de chroniques égrenées dans son Almanach des quatre saisons, inénarrable brocante où son gai savoir fait merveille autant que dans ses éloges d’écrivains (de Buzzati à Kafka ou Audiberti, notamment) ou ses engouements de cinéphile occasionnel. Quelle sage loufoquerie et quelle lucide générosité !

Le « vœu de parole » de Kamel

Lucide et généreux : on pourrait en dire autant de Kamel Daoud, sorti de son « village de silence » pour faire « vœu de parole », selon les mots de Sid Ahmed Semiane, chroniqueur algérois saluant son compère d’Oran dans sa préface à Mes indépendances, dont le titre même marque l’écart d’une position personnelle .

Semiane rappelle le désastre de la guerre civile, dans les années 90, et la désespérance régnant dans ce chaos : « Il n’y avait plus rien pour faire un tout, et tout était réuni pour que rien ne soit. Chacun rendait responsable l’autre de ce qui n’était pas censé relever de sa responsabilité. Et comment dire ? Comment penser l’impensable ? Comment créer sa propre « musique » dans ce vacarme ? Kamel Daoud se jeta dans cette arène folle à ce moment précis où le seul « bien vacant » était le marché de la mort ».

Mais en quoi cela nous concerne-t-il, et pourquoi les chroniques de Kamel Daoud nous touchent-elles ? Simplement, comme chez Vialatte, parce qu’une voix humaine s’y exprime. Parce que la parole fragmentée et avilie, émiettée en nébuleuses d’opinions vaseuses, marque aussi le monde atomisé dans lequel nous vivons, où tel président américain à la raison vacillante prétend que la vérité ne sera que ce qu’il décidera qu’elle soit !

Ce que rappelle aussi Semiane à propos de son compère Kamel, de plus en plus vilipendé et même menacé de mort par un imam, c’est que le chroniqueur n’aura cessé vingt ans durant de « créer de la pensée quotidiennement » et de « créer du sens » dans un monde apparemment vidé de toute autre substance que celle de la pensée unique. Dans la foulée, Daoud lui-même relèvera le rôle vital de la chronique en ces années terribles, où un public nombreux et fervent trouvait un formidable exutoire.

Diagnosticien du présent, au sens où l’entendait un Michel Foucault, le « libéral » Kamel Daoud est devenu suspect numéro un dans son pays (et ailleurs) du fait de ses positions et de la renommée internationale que lui a valu son roman Meursault contre-enquête, mais le chroniqueur n’épargne pas pour autant les alliés occidentaux des fourriers du terrorisme. Ainsi vient-il de tonner contre l’aveuglement opportuniste de l’Occident après les attentats en Catalogne !

Les chroniques réunies dans Mes indépendances ne sont pas des sermons anti-islamistes, pas plus qu’ils ne flattent les tiers-mondistes hors sol, les athées dogmatiques, les néoconservateurs ou les affairistes cyniques. On y découvre une clairvoyance rare et un aplomb d’un grand courage intellectuel, un sens du détail révélateur accordé a un bonheur inventif de la formule signalant l’écrivain à part entière, brassant notre langue avec un allant jouissif. Et puis il voyage, et puis il aime la vie !

Mais sa colère n’est pas moins vivace. Dans sa chronique intitulée L’Arabie saoudite, un Daesh qui a réussi, parue en novembre 2016 dans le New York Times, Daoud décrit ainsi l’industrie de persuasion émanant de ce qu’il appelle la Fatwa Valley : « Il faut vivre dans le monde musulman pour comprendre l’immense pouvoir de transformation des chaînes de TV religieuses sur la société par le biais de ses maillons faibles: les ménages, les femmes, les milieux ruraux. La culture islamiste est aujourd’hui généralisée dans beaucoup de pays – Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Mali, Mauritanie. On y retrouve des milliers de journaux et des chaînes de télévision islamistes (comme Echourouk et Iqra), ainsi que des clergés qui imposent leur vision unique du monde ».

Or, qu’avons-nous à opposer à la propagande théologico-politique de la Fatwa Valley ? Je me le demandais récemment, en Californie, en assistant au matraquage publicitaire des chaînes de télé américaines. Je me suis demandé aussi comment résister à la persuasion clandestine véhiculée par les big data de la Silicon Valley, ou aux vérités falsifiées des médias et de leur minable accusateur présidentiel, plus menteur qu’eux ? Kamel Daoud, pas plus qu’Alexandre Vialatte, ne nous donne de réponses « politiques » à ces questions, mais leurs chroniques sont autant d’actes libérateurs, bons pour les sens et la tête !

Le rêveur Duval a la sagesse folâtre

Pareil en ce qui concerne Jean-Francois Duval, dans son Bref aperçu des âges de la vie, qui prouve qu’on peut être philosophe en méditant assis devant un couteau à pamplemousse ou en observant tendrement sa vieille mère peinant à nouer ses lacets…

Journaliste avant d’être écrivain, Jean-Francois Duval, auteur d’une dizaine de livres, a longtemps disposé de ce sésame qu’est une carte de presse, qui lui a permis de rencontrer quelques grands auteurs et autres clochards célestes dont il a documenté la vie quotidienne et recueilli les pensées ailées. C’est à ce titre sans doute qu’il a rencontré Alexandre Jollien, qui le gratifie ici d’une préface affectueuse.

Jolie anecdote à ce propos quand, en promenade au parc Mon-Repos lausannois dont les volières jouxtent un bassin à poissons rouges, Alexandre demande à Jean-François : « Plutôt oiseau ou poisson ? » Et Jean-François: « Plutôt oiseau, avec des ailes pour gagner le ciel ». Mais Alexandre : « Plutôt poisson, pour échapper aux barreaux»…

Ainsi ce Bref aperçu des âges de la vie fait-il valoir de multiples points de vue qui, souvent, se relativisent les uns les autres sans forcément s’annuler, et c’est là que l’âge aussi joue sa partie.

Puisant ses éléments de sagesse un peu partout, Duval emprunte à Jean-Luc Godard, rencontré à Rolle au milieu de ses géraniums, l’idée selon laquelle les âges les plus réels de la vie sont la jeunesse et la vieillesse. Georges Simenon pensait lui aussi que l’essentiel d’une vie se grave dans les premières années. Pour autant, Duval se garde d’idéaliser l’enfance ou l’âge de la retraite (ce seul mot d’ailleurs le fait rugir), pas plus que le commensal de Charles Bukowski n’exalte les années 60 en général ou Mai 68 en particulier.

Philosophiquement, Jean-Francois Duval s’inscrit à la fois dans la tradition des stoïciens à la Sénèque ou des voyageurs casaniers à la Montaigne, et plus encore dans la filiation des penseurs-poètes américains à la Thoreau, le « philosophe dans les bois ». Le nez au ciel mais les pieds sur terre, il constate plaisamment l’augmentation de la presbytie liée à l’âge, qui nous fait trouver plus courts les siècles séparant les fresques de Lascaux des inscriptions numériques de la Silicon Valley, et plus dense chaque instant vécu.

Rêvant de son père, le fils décline franchement l’offre de poursuivre avec celui-ci une conversation sempiternelle dans un hypothétique au-delà, en somme content de ce qui a été échangé durant une vie où le non-dit, voire le secret, gardent leur légitimité; et ses visites à sa mère nonagénaire ne sont pas moins émouvantes, mais sans pathos.

Un bon livre est, entre autres, une cabane où se réfugier des pluies acides et des emmerdeurs furieusement décidés à sauver le monde. Dans ses observations de vieil ado hors d’âge, Jean- François Duval constate que la marche distingue l’adulte pensif de l’enfant (et du jogger ou du battant courant au bureau), de même que la station assise caractérise le penseur et son chien, tandis que le noble cheval dort debout dans la nuit rêveuse – tout ça très Vialatte aussi…

De fait, la fantaisie émane du plus ordinaire chez notre Genevois peu calviniste que sa tondeuse à gazon mécanique emporte au-dessus des pelouses tel un ange de Chagall. Alexandre Vialatte dirait que c’est ainsi qu’Allah est grand, alors que Jollien souligne le bon usage de tous nos défauts (inconséquence et paresse comprises) dans notre effort quotidien de bien faire, rappelant l’exclamation du poète Whitman: « Un matin de gloire à ma fenêtre me satisfait davantage que tous les livres de métaphysique ! »

Alexandre Vialatte : Résumons-nous. Préface de Pierre Jourde. Robert Laffont, collection Bouquins. 1326p, 2017.

Kamel Daoud. Mes indépendances. Chroniques 2010-2016. Préface de Sid Ahmed Semiane. Actes Sud, 463p, 2017.

Jean François Duval, Bref aperçu des âges de la vie. Préface d’Alexandre Jollien. Michalon, 238p, 2017. Sans oublier son autre délectable recueil intitulé Et vous, faites-vous semblant d’exister ?, paru aux Presses universitaires de France en 2010 avec une préface de Denis Grozdanovitch.

***

2. Comme un cercle vicieux

Dessin: Matthias Rihs

Le Big Brother de l’ère numérique est une hydre mondialisée. Les uns y voient la fin robotisée de l’humanité. Les autres une mutation qu’il s’agit de maîtriser. Fabuleux terrain d’observation et d’exercice pour l’imagination des écrivains et des artistes…

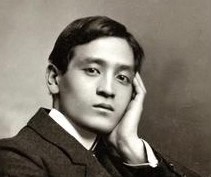

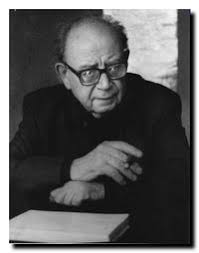

Bientôt vingt ans après le Truman show, le romancier Dave Eggers, avec Le Cercle, brosse une fresque critique étincelante à la Orwell. Et Don DeLillo, dans Zero K, observe les retombées humaines de l’idéologie transhumaniste en mal d’immortalité.

Droit au but! Droit au but? Droit au but ce sera, pour tout de suite, le paradis, et pour plus tard la vie éternelle. Est-ce que ça vous tente? Si c’est le cas, on embarque! D’abord pour la Californie, ensuite pour la Confluence.

Donc tout de suite, voici le paradis du Cercle où la jeune Mae Holland débarque un jour de son trou de province. Le Cercle? C’est d’abord l’Entreprise, au top mondial depuis quelques années, qui concentre plus de 10 000 collaborateurs dans son campus des abords de San Francisco, noyau dur d’une constellation planétaire comptant des millions d’affiliés et dirigée par un trio de Sages.

L’Entreprise, ce serait Google+Facebook+Amazon+XYZ en un seul multipack soumis à la même idéologie-qui-gagne, en un mot: le paradis où tout est fun et rentable, à quelques conditions (infernales) près.

Et le trio des Sages, formé d’un geek génial du numérique en sweat à capuche, d’un manager richissime vivant comme un richissime manager et d’un communicateur grave sympa, il est démarqué de personnages réels non moins typés, de Bill Gates à Steve Jobs, ou de Jeffrey Preston Bezos à Mark Zuckerberg ou Sundar Pichai, entre autres.

Ici l’on positive!

L’entrée du paradis, pour la jeune Mae Holland, 24 ans et toutes ses dents de croqueuse ambitieuse, est radieux sous l’azur californien et ses vastes pelouses sont pavées de pierres dont les inscriptions signifient autant de bonnes intentions: «Rêvez!», «Participez!», «Rejoignez la communauté!» «Innovez!», «Respirez!».

Illico Mae sent qu’elle doit à son amie Annie, ancienne coloc de fac qui fait désormais partie du Top 40 des responsables du Cercle, et à laquelle elle doit son engagement dans la communauté des élus, cette seconde naissance. En quelques heures, puis en quelques jours, elle va découvrir les merveilles réelles de ce paradis où tout est possible, tandis que nous, pauvres pécheurs lecteurs, nous pressentons le piège de moins en moins virtuel…

En moins d’un jour, visitant les bâtiments mirifiques du Cercle, les immenses bureaux en open space pleins de gens souriants, les restaus conviviaux, les boutiques ludiques, les espaces dancingo-sportifs, la phénoménale bibliothèque d’un des trois Sages, les immenses salles de «réu» et j’en passe, Mae Holland est éblouie et transportée au septième ciel, et ce d’autant plus que les amis d’Annie ont vite fait de l’initier (principes basiques du Cercle) et de l’appareiller (bureau perso, ordis griffés dernier cri et à son nom, etc.).

En quelques jours ensuite, dûment connectée et briefée, elle va constater que tous positivent autour d’elle, qu’elle existe pour tous, que tous attendent d’elle quelque chose («Il faut penser communauté» sera la première règle), que sa bonne volonté fait vite d’elle une star éventuelle, mais attention: chaque geste qu’elle accomplit est aussitôt noté et évalué de près (Annie et le staff l’ont à l’œil) autant que de loin: ses milliers de followers sont prêts à l’acclamer ou à s’inquiéter du moindre de ses manquements.

Car non seulement il faut «penser» communauté, mais il faut agir et réagir en phase avec les préceptes et les nouveautés géniales issues des cerveaux du Cercle. Et gare, Mae, si tu ne partages pas ta passion du kayak ou si tu ne dis pas au Cercle que ton père a la sclérose en plaques, vu que pour les assurances et le suivi médical le Cercle assure!

Premier exemple d’innovation conçue par l’un des Sages et en voie de commercialisation mondiale: la mini-caméra connectée, à 50 dollars l’unité, qui va vous renseigner sur ce qui se passe dans le jardin de votre voisin ou ce que font les djihadistes à Mossoul, sur telle rue de Corée du nord ou tel camp de réfugiés en Libye (vocation de surveillance politico-humanitaire du Cercle), étant entendu que plus rien des actes inappropriés des Terriens n’échappera désormais à l’œil de Big Mother Data. D’ailleurs certains politiciens seront les premiers à se réclamer de cette transparence et à se prêter à l’expérience proposée par les Sages du Cercle.

Tous connectés, tous transparents

Ceci pour la transparence sociale et politique, mais nous sommes tous concernés, et Mae Holland va la vivre, cette transparence au quotidien, en devenant le cobaye, puis la mascotte du Cercle, pour les idéologues duquel la vie privée de chacun et le moindre secret personnel sont des atteintes à l’idéal communautaire.

A ce propos, relançant le thème de la langue de bois (novlangue) d’Orwell, dans 1984, où le mensonge devient la vérité et vice versa – un peu comme dans la tête à l’envers de Donald Trump –, Dave Eggers synthétise quelques-uns des préceptes moraux et sociaux du Cercle par des formules-choc reçus et intégrés par Mae et ses followers comme des articles de catéchisme :

LES SECRETS SONT DES MENSONGES

PARTAGER C’EST AIMER

GARDER POUR SOI C’EST VOLER…

Dans un tout autre contexte, le logicien soviétique Alexandre Zinoviev, grand démystificateur de l’idéologie communiste, écrivait dans L’Avenir radieux: «Même la vérité nous la mentons, et quant au bien nous le faisons comme le mal».

Quant à Dave Eggers, il réactualise en somme Le Meilleur des mondes selon Aldous Huxley (publié en 1932) évoquant déjà une dictature aux dehors de démocratie, prison sans mur dont les prisonniers n’auraient pas l’idée de s’évader, système de dépendance fondé sur la consommation et le divertissement dont les membres bien soumis (bonjour Houellebecq!) préféreraient leur servitude soft à une liberté plus hard.

Les failles du système

Comme on peut s’y attendre, cependant, la mise à nu de la vie publique et privée de la jeune femme, suivie et commentée 24 heures sur 24 par la meute de ses «amis», ne sera pas tout à fait sans faille, et le sexe sera la paille dans le mécanisme après sa rencontre d’un personnage pas vraiment net qu’elle a dans la peau.

Et puis il y a Mercer, l’ex un peu pataud de Mae Holland, artisan-artiste sculptant des bois de cerfs et dirigeant sa petite entreprise, ni branché ni connecté et déplorant que toute communication avec son amie se trouve répercutée sur les réseaux sociaux, au dam de tout contact personnel ordinaire.

Or Mae, devenue superstar du Cercle, ne saurait tolérer aucune critique de ce paumé à bajoues naissantes (à 25 ans!) outrageusement imbu de son indépendance. Ainsi entreprend-elle, pour le sauver, de le traquer publiquement au moyen d’une caméra mobile, au fil d’une véritable chasse à l’homme en pleine nature sauvage, rappelant les plus sombres épisodes de la série critique Black Mirror ou la fuite du protagoniste de Truman show, jusqu’à la mort «accidentelle» du dissident.

Belle fable romanesque, limpide et lisible par tous, adaptée au cinéma de manière assez superficielle par James Ponsoldt, avec Emma Watson dans le rôle de Mae Holland, Le cercle de Dave Eggers illustre bien la formidable emprise des empires numériques sur notre vie quotidienne (un clic et je balance cette chronique sur BPLT via le cloud, touchant virtuellement mes 4026 amis Facebook) autant que sur le commerce et l’industrie, la Bourse et la gouvernance politique.

Mais jusqu’où ira le pouvoir des big data? C’est la question que posent Marc Dugain et Christophe Labbé dans L’Homme nu, qui constitue en somme la version documentaire factuelle de l’univers évoqué par Dave Eggers, où les auteurs décrivent un homme de demain entièrement inféodé aux grandes entreprises dominant les technologies nouvelles de l’information, plus puissantes que les institutions et les autorités politiques. Sous couvert de démocratie, la Technologie et l’Argent règnent en réalité, même si le Président tweete que c’est lui le boss!

Dans la foulée, les auteurs abordent une question plus fondamentale encore touchant à l’avenir de l’humanité et à l’idéologie dite du transhumanisme, laquelle postule l’avènement d’une sorte de surhomme robotisé.

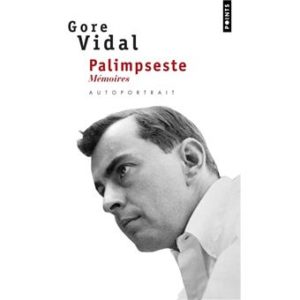

Dave Eggers

De la complétude à la Confluence

A un moment donné, dans Le Cercle de Dave Eggers, qui ne développe pas vraiment cette thématique, une nouvelle inscription apparaît cependant sur l’une des pierres de la pelouse vert espérance du campus, proposant de «Penser la complétude», et de «compléter le cercle». Cela faisant allusion, sans doute, à la nouvelle philosophie transhumaniste où d’aucune voient le prochain avenir radieux. Dans la même optique, et tout récemment encore, un grand titre et un dossier du magazine Le Point présentaient la Silicon Valley comme une nouvelle Athènes, dont les penseurs seraient les Platon et les Aristote de demain avec, en point de mire, l’immortalité garantie par la déesse Science.

Si Marc Dugain et son compère Labbé peignent le diable numérique sur la muraille, dans L’Homme nu, alors qu’un Luc Ferry, dans La révolution transhumaniste, se veut plus nuancé, et que Michel Serres, dans une tribune libre de la revue Philosophie, s’oppose à la vision panique d’une humanité esclavagisée par les robots, c’est finalement dans le dernier roman de Don DeLillo, Zero K, que j’aurai trouvé pour ma part, comme dans Le Cercle, mais en plus vertigineux, la projection la plus vivifiante d’une imagination achoppant à la réalité nouvelle autant qu’aux fantasmagories de notre drôle d’espèce.

Un vrai roman doit passer par le mystère de l’incarnation, si j’ose dire, et c’est dans la chair travaillée par le désir et la maladie, l’irrationnel et la mort que le livre Dave Eggers échappe aux stéréotypes de la dystopie, de même que c’est par la stupeur et les tremblements de Jeffrey Lockart, fils du milliardaire Ross décidé à «offrir» à sa jeune femme, atteinte d’une maladie mortelle, une «suspension cryonique» sous congélation, en attendant son accession à la Confluence immortelle, que Zero K fait participer le lecteur à la «réalité augmentée» de la littérature.

Dave Eggers. Le cercle Traduit de l’américain par Emmanuelle et Philippe Aronson. Gallimard, 2016

Marc Dugain et Christophe Labbé. L’Homme nu. La dictature invisible du numérique. Laffont, 2016

Don DeLillo. Zéro K, traduit de l’américain par Francis Kerline. Actes Sud, 2017

Luc Ferry, La révolution transhumaniste. Plon, 2016

Michel Serres, Philosophie, août 2017.

***

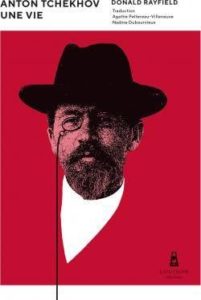

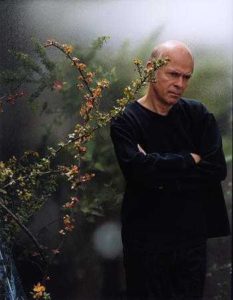

3. Le roman d’Anton Pavlovitch

nous révèle un autre Tchekhov

Dessin: Matthias Rihs

Bien plus que la seule bio quasi exhaustive du grand écrivain russe, qui modifie de beaucoup son image trop souvent édulcorée, voire diaphane, c’est une traversée de son œuvre de nouvelliste et de dramaturge que nous propose «Anton Tchekhov – une vie» de Donald Rayfield, et un aperçu prodigieusement vivant de son univers familial, du milieu littéraire et théâtral qu’il fréquenta et de la société russe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) n’a pas signé un seul roman, comme il y aspirait à certains moments et malgré le fait que certains de ses longs récits – à commencer par La steppe qui lui valut sa première grande popularité –, tendent à la dimension romanesque, et ce n’est pas le moindre paradoxe que la vie de ce petit-fils de serfs très peu académique fasse l’objet, sous la plume d’un vénérable prof d’université anglais, d’un aussi formidable «roman» qu’ Anton Tchekhov – une vie.

Comme le relevait Henri Troyat (né Lev Aslanovitch Tarassov), qui lui consacra lui-même une biographie chatoyante parue en 1984, Tchekhov est resté longtemps à moitié méconnu en France, où son théâtre était certes célébré dès les années 1920, notamment grâce à Georges Pitoëff, alors que sa production narrative, comptant plus de deux cent cinquante récits, tantôt très brefs et satiriques (à ses débuts surtout de tout jeune étudiant en médecine), et de plus en plus développés et lestés de pénétration incisive ou de mélancolie, représente une véritable comédie humaine à la russe.

Brassant catégories sociales et types humains, Tchekhov y montre une connaissance de notre drôle d’espèce affûtée par sa pratique de la médecine dans les milieux les plus humbles et la clientèle la moins relevée – notamment les prostituées moscovites dont il soignait au mieux les «maladies de peau» – la syphilis –, après avoir perdu son pucelage à treize ans dans une maison close de son bled natal de Taganrog, sur les rives de la mer d’Azov…

La myopie d’Elsa Triolet et une certaine méconnaissance

Avant Henri Troyat, Elsa Triolet avait été la première biographe de Tchekhov en langue française, dans le premier des 20 volumes présentant l’œuvre aux Editeurs français réunis, dès 1951, mais cette introduction lourdement plombée par les considérations «léninistes» de la camarade évidemment déçue de ne pas voir Anton Pavlovitch, ami du peuple présumé, embrasser la cause révolutionnaire, souffrait en outre d’un manque d’archives qu’on ne saurait lui reprocher – et notamment de l’énorme correspondance divulguée par la suite, que les lecteurs de langue français ont découverte en 2016 dans la collection Bouquins sous le titre de Vivre de mes rêves , avec une préface épatante d’Antoine Audouard.

Enfin, l’on se doit de citer une autre biographie antérieure, publiée en 1962 par le médecin et écrivain Quentin Ritzen, dans la collection Classiques du XXe siècle, bien plus fine et détaillée (quant aux récits de Tchekhov) que celle de Triolet, mais sans l’ampleur extraordinaire du (succulent) pavé de Donald Rayfield que chacune et chacun se procurera avec un tube de bonne colle à sa portée vu que sa reliure brochée à la diable se désosse dès qu’on ouvre le bouquin!

Un biographe qui scanne l’époque et sonde les cœurs

Donald Rayfield, digne septuagénaire professeur de russe et de littérature ukrainienne à l’université Queen Mary de Londres, est sorti de son cabinet capitonné de philologue lettré pour sillonner la Russie, de bibliothèques en centres d’archives et par tous les lieux qui ont gardé des traces de Tchekhov, de Moscou à Taganrog, et de Saint-Pétersbourg à Yalta ou Badenweiler, exception faite de l’île de Sakhaline et de Hong Kong…

Comme il l’explique dans sa préface, il a eu recours à l’immense fonds d’archives représenté par les lettres non détruites ou censurées de Tchekhov (cinq mille lettres) et de ses correspondants (sept mille lettres dont la moitié n’a jamais été utilisée), alors que des centaines de lettres du magnat de la presse Alexei Souvorine, protecteur et ami d’Anton Pavlovitch, mais aussi personnage influent proche du pouvoir et des milieux réactionnaires, contenant probablement des secrets d’Etat, restent inaccessibles.

Cela pour le travail d’investigation, déjà énorme, de l’historien anglais, ne constituant que la première moitié de sa tâche de biographe, la seconde consistant à raconter tout ça de manière si possible captivante.

Or c’est là que son «tissage», nourri par les multiples témoignages (notamment) épistolaires et truffé de citations, devient ce «roman» que j’ai dit, merveilleusement vivant et nuancé, avec sa foison de personnages hauts en couleurs et de situations souvent abracadabrantes.

L’attention des lecteurs pourrait se noyer dans cet océan de faits rapportés avec la plus grande minutie, et pourtant il n’en est rien: de son enfance de «martyr heureux», si l’on ose cet oxymore correspondant à l’exacte réalité, à sa double carrière de médecin (sa vraie femme, comme il aimait à le dire) et d’écrivain (la littérature étant sa maîtresse), l’invraisemblable saga de la famille Tchekhov et les multiples liaisons féminines d’Anton Pavlovitch esquivant à tout coup le mariage, pour céder enfin à l’opiniâtre Olga Knipper qui l’accompagnera jusqu’à sa dernière nuit: tout est là ou peu s’en faut – car maints secrets demeurent – et comme Donald Rayley sait également tout de l’œuvre, nous voyons mieux comment le moindre détail vécu devient sujet d’un récit ou élément d’une pièce de théâtre à venir.

Peut-on être un enfant «martyr», battu par son père dès l’âge de cinq ans, comme son père le fut par son grand-père, et parler quand même de ce paternel bigot et violent, moralisant et jean-foutre, avec autant de rancune que de respect, non sans se rappeler avec reconnaissance d’inoubliables jeunes années?

On le peut en effet quand on a le caractère trempé d’Anton Tchekhov. Ainsi, à dix-neuf ans, écrit-il à son frère Alexandre: «Le despotisme et le mensonge ont si bien défiguré notre enfance que son souvenir inspire la nausée et l’horreur».

Mais à la même époque il écrit aussi: «Mon père et ma mère sont, pour moi, les seules personnes sur cette terre pour lesquelles rien ne me paraîtra jamais trop beau. Si je parviens un jour à quelque chose, ce sera grâce à eux. Ce sont des gens excellents et, à lui seul, l’amour sans limites qu’ils portent à leurs enfants les place au-dessus de toute louange, fait écran à tous leurs défauts qu’une vie difficile peut faire apparaîtra».

Or cette «vie difficile», Tchekhov va la rencontrer partout et l’affronter à sa manière unique faite de réserve solide et d’humour. Soutien effectif de famille à seize ans, après la faillite de son père fuyant à Moscou, il ne rejettera jamais ni l’indigne autocrate ni ses frères – ces ivrognes invétérés – et pariera toujours pour «le progrès» à proportion de l’état lamentable de la société sans se laisser tenter – moujik dans l’âme et sachant les défaut des moujiks – par aucune idéologie, religieuse ou politique.

Indifférent? Bien plutôt, méfiant envers le mensonge des beaux parleurs, à l’écoute des gens sans les juger.

À ce propos, Henri Troyat écrivait très justement: «Du moujik au prêtre, de l’instituteur au marchand, du juge au délinquant, toutes les catégories sociales, tous les métiers, toutes les déchéances, toutes les ambitions sont représentés dans ses récits. L’activité du Tchékhov médecin lui a permis de pénétrer dans les intérieurs les plus divers et d’en capter, subrepticement, les secrets, et quand il aborde un thème, il n’a qu’à interroger sa mémoire pour qu’elle lui restitue l’atmosphère d’un logis, le parler d’un paysan, les minauderies d’une coquette. Lire ces récits aux multiples facettes, c’est accomplir un voyage vertigineux dans le passé de la Russie, avec, pour guide, un homme clairvoyant, moqueur et fort. C’est découvrir non seulement un écrivain, mais un pays».

L’inatteignable amoureux, la maladie et la mort

Ce qui saisit à la lecture de cette somme, c’est la façon dont Donald Rayfield rend compte de ce qu’on peut dire «l’épaisseur de l’Histoire», entre vies minuscules et séismes d’époque. Ici ‘, ce sont les embrouilles familiales à n’en plus finir, et là ce seront la censure d’Etat imposée aux écrivains ou la sauvage répression suivant l’assassinat du tard, etc.

Avec un sens tout anglais, pragmatique, réaliste à qui-on-ne-la-fait-pas, le biographe accumule, tirés des innombrables sources consultées, les détails apparemment les plus anodins de chaque vie, tout en insérant chaque personnage dans la fresque sociale entre vertus publiques et vices privés, ou le contraire…

Tchekhov se disait lui-même atteint d’«autobiographophobie» et protégeait farouchement sa vie privée, non sans archiver le moindre bout de papier, et cela vaut pour toutes ses relations, notamment féminines, autant que pour le roman de ses relations avec Alexei Souvorine le potentat «raspoutinien» de la presse nationaliste dont il critiquera vertement les positions antisémites au moment de l’affaire Dreyfus.

Et les femmes? Un poème, car il les fait toutes craquer, et le feuilleton n’a rien d’éthéré, qui passe – entre maintes virées chez «ces dames» – par des romances où l’épouse légitime (la médecine) et la première maîtresse (la littérature) dissuaderont le plus souvent les multiples butineuses de façon parfois cruelle, à quelques exceptions près…

Le mariage? Non sans malice frottée de cynisme, Tchekhov écrit à Souvorine qui le presse de faire le pas: «Soit! Je me marie, si c’est ce que vous voulez. Mais voici mes conditions: rien ne doit changer, c’est-à-dire qu’elle doit vivre à Moscou et moi à la campagne d’où je viendrai la voir. Un bonheur qui en effet se perpétue de jour en jour, d’un matin à l’autre –je ne le supporterai pas (…) Je promets d’être un excellent mari, mais donnez-moi une femme qui, comme la lune, n’apparaîtrait pas dans mon ciel chaque jour. N.B. Me marier ne fera pas de moi un meilleur écrivain».

Et la mort de Tchékhov? On connaît la scène, à Badenweiler où, avec Olga, il achève son combat contre la maladie; la bouteille de champagne rituellement commandée par le docteur Schwörer, et son dernier mot: «ich sterbe», avant de boire son dernier verre et de rendre son dernier souffle comme en s’excusant – comme il s’est excusé après son premier crachement de sang à vingt-quatre ans – on connaissait tout ça.

Mais là encore les mille détails supplémentaires rapportés par Donald Rayfield sur les relations d’Olga avec la famille avant et après la mort d’Anton, le transport du corps dans un wagon d’huître fraîches, la sarabande des quatre mille pelés et tondues, fervents lecteurs ou curieux sordides, accompagnant la dépouille d’Anton Pavlovitch au cimetière de Novodevitchi sous le regard effondré de son ami Gorki – et Chaliapine s’exclamant en pleurant: «et c’est pour cette racaille qu’il a vécu, pour elle qu’il a travaillé, enseigné, dénoncé», tout ça brassé par une vie et une œuvre – et quelle vie, quelle œuvre! –, tout ça se trouve bel et bien restitué dans Anton Tchekhov – une vie…

Donald Rayfield. Anton Tchekhov – une vie. Traduit de l’anglais par Agathe Peltereau-Villeneuve,et du russe par Nathalie Dubourvieux. Editions Louison, 553p. 2019.

Anton Tchekhov. Vivre de mes rêves – lettres d’une vie. Traduites et annotées par Nadine Dubourvieux. Editions Laffont, coll. Bouquins, 1053p. 2016.

***

4. Plus fort que la mort

En 2001 paraissait l’un des plus beaux livres de Janine Massard, et certainement le plus émouvant: Comme si je n’avais pas traversé l’été.

Il est certains livres qu’il paraît presque indécent de «critiquer» tant ils sont chargés de composantes émotionnelles liées à un vécu tragique, et tel est bien le cas du nouveau roman de Janine Massard, tout plein de ses pleurs et de sa révolte de femme et de mère confrontée, en très peu de temps, à la mort «naturelle» de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer.

La volonté explicite de tirer un roman de cette substance existentielle et l’effort de donner à celui-ci une forme distinguent pourtant cet ouvrage d’un simple «récit de vie» où ne compteraient que les péripéties.

Autant pour se ménager le recul nécessaire que pour mieux dessiner ses personnages et pour «universaliser» son récit, Janine Massard revendique le droit à l’invention, et c’est aussi sa façon de faire la pige au «scénariste invisible, ce tordu aux desseins troubles, qui a concocté cette histoire à n’y pas croire».

Cette transposition littéraire ne saurait être limitée à un artifice superficiel: en véritable écrivain, Janine Massard l’investit avec vigueur et légèreté, quand tout devrait la terrasser et la soumettre au poids du monde. Alia (dont le prénom signifie «de l’autre côté» en latin) endosse ici le rôle principal d’une femme qu’on imagine dans la cinquantaine, du genre plutôt émancipé, protestante «rejetante» peu encline à s’en laisser conter par le Dieu fouettard de sa famille paternelle, et fort mal préparée aussi à l’irruption, dans sa vie de rationaliste, de la maladie et de la mort.

En écrivain, Janine Massard se montre hypersensible au poids des mots, lorsque bascule par exemple le sens de l’adjectif «flamboyant» (marquant la victoire de la lumière) pour qualifier la «tumeur flamboyante» qui frappe soudain Bernard, le mari de la protagoniste.

De la même façon, la romancière recrée magnifiquement les atmosphères très contrastées dans lesquelles baigne Alia, entre pics d’angoisse et phases d’attente-espoir, que ce soit dans la lumière lémanique (Alia, comme son père, étant «du lac» et très proche de la nature maternelle), les couloirs d’hôpitaux où se distillent les petites phrases lamentables des techniciens-toubibs si peu doués en matière de relations humaines, ou en Californie dont les grands espaces et la population déjantée conviennent particulièrement à sa grande fille nique-la-mort.

Par ailleurs, le recours à l’humour multiplie les ruptures heureuses, par exemple pour faire pièce au désarroi solitaire d’Alia: «Elle devrait mettre à cuire une tête de veau, ça ferait une présence sur la table, en face d’elle…»

Livre de la déchirure et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l’enfant pour qu’il vive (nul hasard qu’Alia, soudain atteinte d’eczéma atopique, se compare au Grand Gratteur Job vitupérant le Créateur), le roman de Janine Massard est aussi, à l’inverse, un livre de l’alliance des vivants entre eux, des vivants et des morts, un livre du courage, un livre de femme, un livre de mère, un livre de vie. A un moment donné, rencontrant la Bosniaque Hanifa de Sarajevo, Alia découvre «l’explosion de l’expression créatrice apparue comme la seule réponse à la barbarie».

Or, elle-même va «racheter», en écrivant, à la fois son passé et l’enfance de ses deux filles, les beaux moments passés avec Bernard et la force salvatrice du rire ou de la solidarité, la valeur du rêve aussi et la puissance insoupçonnée de l’irrationnel qu’un initié aux pratiques zen va lui révéler en passant, la soulageant physiquement et moralement à la fois. Elle qui se moque volontiers de ceux qui lui recommandent à bon compte de po-si-tiver («il paraît qu’il faut apprendre à vivre sa mort au lieu de mourir sa vie, parole de vivant, ça cause distingué un psy bien portant») ne tombe pas pour autant dans la jobardise New Age, mais découvre bel et bien une nouvelle dimension de l’existence aux frontières du visible et des certitudes.

Dès le début de son livre, Janine Massard affirme «qu’une mort vous aide aussi à vivre», et cette révélation est d’autant plus frappante que cette nouvelle vie, cernée de mort mais d’autant plus fortement ressentie, est «sans mode d’emploi»…

Janine Massard. Comme si je n’avais pas traversé l’été. L’Aire, 205 pp.

***

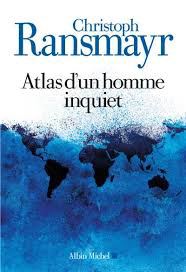

5. Christoph Ransmayr,

grand arpenteur des lieux et du temps

Christoph Ransmayr

Autant par son éblouissant talent de chroniqueur, dans Atlas d’un homme inquiet, que par sa verve inventive de romancier, avec Cox ou la course du temps, l’auteur autrichien s’impose au premier rang des écrivains européens.

J’étais là et c’est maintenant…

Évoquant la tombe d’Homère qu’il retrouve, perdue dans les hauteurs de l’île d’Ios si présente à mon souvenir, Christoph Ransmayr écrit ceci qui m’évoque toute la Grèce de tous les temps sous le ciel des Cyclades: «À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures.

Dans cet ordre d’idées, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus».

Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule fameuse: «J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un «je vis» auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : «Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et 105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer», «Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde», «Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant», «Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego», «Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable», « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville», «Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne»…

Et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : «Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux», «Je vis un gilet de sauvetage rouge au bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien», «Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiéreux où je me tenais caché», «Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts», «Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra», «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou», «Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin», et chaque fois c’est l’amorce d’une nouvelle fugue à variations inouïes…

Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison, ou des tas de comparaisons et de relances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant d’autres se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant comme aucun autre le projet d’une géopoétique traversant les temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans une grotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre mille mètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya».

Le temps d’un chef-d’œuvre

Dessin: Matthias Rihs

Avec Cox ou la course du temps, Christoph Ransmayr nous confronte, dans une Chine fabuleuse et non moins inquiétante, à l’antique obsession de l’homme se rêvant maître du temps.

On se trouverait d’abord comme en un rêve éveillé dans lequel on verrait le Très-Haut de ces cantons chinois, dit aussi le Seigneur des Dix Mille Ans, ou l’Auguste, composer au pinceau d’eau, sur une pierre blanche, un poème parfait dont les idéogrammes s’évaporeraient dans l’instant d’être écrits sous l’effet de la chaleur solaire.

Ensuite on serait prié d’imaginer une horloge à vent, sous la forme d’une jonque miniature toute faite d’argent, aux entrailles pleines de petits coffres remplis de minuscules jouets, offerte à l’Empereur désireux d’un objet reproduisant les temps propres à l’enfance, sensible donc au moindre caprice des brises; puis on verrait s’élaborer une horloge de feu, dont la forme imiterait un segment de la Grande Muraille et qui évoquerait le terrible temps compté des condamnés à mort.

Ces images ne tomberaient pas du ciel ni ne seraient gratuites: elles ponctueraient les épisodes d’un des plus beaux romans de ces dernières années, intitulé Cox ou la course du temps et confirmant une fois de plus, après l’inoubliable suite de l’Atlas d’un homme inquiet, le génie absolument singulier de l’écrivain autrichien Christoph Ransmayr.

De la réalité au rêve

Le ton et le tranchant du roman s’affirment dès sa première phrase: «Cox aborda la terre ferme chinoise sous voiles flottantes le matin de ce jour d’octobre où l’empereur de Chine, Qianlong, l’homme le plus puissant du monde, faisait couper le nez à vingt-sept fonctionnaires des impôts et agents de change».

Immédiatement intrigués, voire alléchés (telle étant l’humanité) par cette promesse de supplice, la lectrice et le lecteur se demandent de qui et de quoi l’on parle, et je ne crois pas leur gâcher le plaisir incessamment surprenant de 316 pages de lecture en révélant illico ce que l’Auteur précise «pour finir», à savoir que tout est vrai dans ce roman pour l’essentiel, qui touche à notre condition de mortels et aux questions que cela nous pose, alors même que les quelques faits historiques avérés ne sont qu’une base partielle et bidouillée…

Mais Qian Long (1711-1799), quatrième empereur de la dynastie Qing, a bel et bien régné, flanqué de ses quarante et une épouses et de quelque trois mille concubines, et ce fut un collectionneur d’horloges et d’œuvres d’art avisé. Cependant il ne rencontra jamais l’Anglais James Cox, fameux créateur d’horloges qui ne mit jamais les pieds dans la Cité interdite et se prénomme Alistair dans le roman, en grand deuil d’une petite fille de cinq ans et désespérant de voir sa moitié, la douce (et imaginaire) Faye, lui revenir du tréfonds de son désespoir.

Bref, ceci précisé, la lectrice et le lecteur seront brièvement horrifiés, comme Cox et les trois artisans-artistes qui l’accompagnent (Jacob Merlin, inscrit aux annales historiques sous le prénom de Joseph, et ses compères Aram Lockwood et Balder Bradshaw, virtuoses de micro-mécanique), par l’exécution publique du supplice des nez, comme ils le seront plus tard par le sort atroce réservé à deux médecins convaincus de menterie par le Très-Haut et dépecés vivants, mais ces cruelles chinoiseries ne sont que noirs détails (le vilain bout du nez du loup dans le chaperon rouge) dans la course aux horloges.

Celle-ci fut une réalité, on le sait, et les automates extravagants de Cox firent le bonheur du Chinois autant que du Tsar de Russie, mais la littérature, et plus précisément la poésie, traitent d’une autre dimension du réel, et l’on retrouve alors, chez Ransmayr, le mélange unique d’éléments concrets, tirés ici des mille complications de l’horlogerie et des rituels impériaux en la Ville pourpre (Zi jin cheng), ou de l’observation de la nature dans la double tradition des romantiques allemands et des peintres chinois, et de données humaines, affectives ou esthétiques (la Beauté est une composante majeure du roman), spirituelles ou philosophiques. On se rappelle en passant les pyrotechnies verbales d’un Raymond Roussel ou, pour les spéculations vertigineuses sur le temps, Le pendule de Foucault d’Umberto Eco, même si Ransmayr développe une poétique incomparable.

L’invisible rit et sourit

Christoph Ransmayr semble connaître la Chine comme sa poche, qu’il évoquait déjà dans son Atlas d’un homme inquiet, notamment lors de la rencontre d’un hurluberlu anglais spécialiste des chants de territoire des oiseaux, sur la Grande Muraille, puis à l’observation de moines calligraphes peignant des poèmes sur des pierres – déjà !

Rien de très étonnant à cela : un vrai poète va partout, et Ransmayr, grand voyageur à plein temps, est géographiquement à l’aise en tout lieu, sur tel volcan du Costa Rica aussi bien que sur telle île grecque où il se fait un selfie devant le tombe d’Homère, autant qu’il l’est, ici, historiquement, en pleine Chine impériale menacée au nord par des hordes musulmanes – déjà !

De surcroit, ses personnages ont une présence humaine vibrante, jusqu’au Très-Haut, d’abord invisible, qui donne ses directives de derrière un paravent, puis qui surgit à l’improviste en rieur débonnaire, et qui sourit une autre fois avant de partager, avec le maître horloger, un saisissant instant de présence partagée – la lectrice et le lecteur apprécieront.

Christoph Ransmayr est lui-même un maître de l’horlogerie romanesque, connaisseur des rouages de la psychologie – de l’émoi sidérant suscité par telle femme-enfant, à la mélancolie amoureuse des mal aimés – autant que des contrastes entre cultures, et ses évocations de la nature sont d’un peintre-musicien de la langue qu’on lirait volontiers en chinois traduit de l’allemand faute de savoir aussi bien la langue de Goethe que son (très remarquable) traducteur Bernard Kreiss – mais lire le chinois ne nous sera donné que dans une autre vie où l’on espère juste ne pas se faire couper le nez.

L’Horloge éternelle

Si vous avez une collection de thermomètres dans votre héritage biparental, gardez-en précieusement le vif-argent. C’est en effet grâce à la très précieuse matière première du mercure, à raison ici d’un quintal dont la réquisition en milieu naturel scandalise les mandarins de la cour, très jaloux des Anglais, qu’Alistair Cox va mettre au point le mouvement éternel de l’horloge que lui a commandée le Très-Haut, qui en fera l’usage final le plus inattendu par la lectrice et le lecteur.

Les bons contes font les bons amis de la sagesse, et Cox ou la course du temps en est une preuve étincelante, notamment durant le séjour de l’empereur et sa cour en sa résidence d’été de Jéhol, où le temps s’arrêtera avant de s’écouler à reculons, si l’on peut dire, jusqu’à l’accomplissement du chef-d’œuvre du Maître horloger.

Entretemps, une scène sous la neige a vu l’Auguste apparaître dans toute sa fragilité humaine, amant dédaigné confronté à la douleur rivale de son protégé, mais là encore tout l’art du poète est de suggérer plus que de conclure, et telle est aussi la fin de ce roman-poème aux détails magnifiquement finis, du point de vue de l’artisanat littéraire, et aux résonances infinies touchant à la nature de l’art et au sens de la vie, etc.

Christoph Ransmayr. Cox ou la course du temps. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 316p.

***

6. Annie Dillard au plus-que-présent

En lisant et en annotant Au présent, recueil de notes, ou Apprendre à une pierre et ses autres notes dans l’esprit d’En lisant, en écrivant…

Il y a, chez Annie Dillard, une sorte de proximité de l’intime et du cosmique qui se perçoit, notamment, dans sa façon de parler de la nature, il faudrait plutôt dire : d’écrire dans la nature, sans qu’il y ait trace chez elle d’effusion convenue (ô nature ! etc.) ni de pose de type bas-bleu écologisant, plutôt la curiosité et, souvent, le saisissement devant la simple présence de l’environnement naturel (dont les êtres humains font partie au même titre que les écureuils gris ou les étoiles), et cette « intimité cosmique » s’allie en outre à un sens du comique qui lui permet, précisément, de rompre avec toute sentimentalité niaise à la Bouvard et Pécuchet ou à la Michel Onfray.

Le moment que nous vivons est extraordinaire, semble nous dire cette sacrée bonne femme, mais ce n’est rien de le dire: il n’est que de le vivre et de mille façons diverses qui procèdent du même éveil et du même bond les yeux ouverts devant la merveille.

«Merveille des merveilles sous le lilas fleuri, merveille: je m’éveille», écrivait le poète Jean-Pierre Schlunegger qui finit, désespéré, par se jeter d’un pont, non loin d’où nous vivons, pour se fracasser sur les rochers de la rivière, tout en bas.

Or nous vivons tous ces jours sous la double instance de telle merveille et de son envers mortel, et ce n’est pas d’hier, nous l’oublions trop souvent, mais quelque temps nous voici comme au pied d’un mur et c’est le bon moment – le beau moment d’apprendre à voir le monde les yeux ouverts et d’apprendre à parler à une pierre.

La merveille des merveilles est à la portée de chacune et chacun , et ma conviction s’en est trouvée confortée, l’autre jour, en notre quarantaine à tous, lorsque tel cher ami m’apprit au téléphone que tous les matins il conduisait son petit lascar Luca de dix ans et son compère Arthur de trois ans son aîné familier par son père argentin des colibris de la jungle de son pays, à la lisière des bois vaudois où ils s’enfoncent tout appareillés d’instruments d’observation et autres chasses subtiles – toute la journée rien qu’à eux, fous de ferveur curieuse et de joyeuse adulation des multiples espèces de végétaux ou d’animaux divers tels les castors d’un soir passé – en somme prédisposés à apprendre un jour a parler aux pierres à l’imitation de ce jeune Américain dans la trentaine exerçant, dans sa cabane perdue en pleine nature, le rituel censé faire parler une «pierre à souhaits»…

Certains livres sont des départs et d’autres des arrivées. Certains livres ouvrent des fenêtres et d’autres explorent les multiples recoins qu’il y a dans la maison. Certains livres ne font que passer et d’autres vont rester. Certains livres ne sont que des aspects de la vie et d’autres en font la somme; et c’est un peu tout ça que je ressens en revenant sans cesse aux récits et aux réflexions, aux observations et aux intuitions émaillant l’œuvre incomparable d’Annie Dillard, à commencer par les deux recueils de fragments que représentent Au présent et Apprendre à parler à une pierre.

On est là dans la maison du monde en parcourant ce livre à la fois très physique et vertigineusement métaphysique, hyperréaliste et non moins réellement habité par l’Esprit qui s’intitule Au présent et conjugue les pires effrois et les plus hauts émois du cœur et de l’âme.

Le théâtre actuel de la pandémie, avec ses milliards d’histoires individuelles bouleversantes ou affligeantes de médiocrité, ses rages et ses courages, ses bontés discrètes et ses vilenies étalées, n’est guère différent des univers explorés par Annie Dillard dans les archives illustrées des «troupes humaines» victimes des pires monstruosités congénitale (nains à têtes d’oiseaux ou nourrissons sirénomèles, entre autres produits de la fantaisie «divine» salués par autant d’hymnes par les diverses traditions religieuses) ou sur le terrain de nos contemporains chinois ou palestiniens, sur les traces du paléontologue Teilhard de Chardin aux rêveries mystiques ou le long des fossés à ciel ouvert révélant une armée de combattants chinois de terre cuite enterrés comme le furent, encore vivants, tant de sujets d’un certain empereur Qin adulé par son descendant Mao…

Annie Dillard est ce qu’on pourrait dire une pure poétesse de la pensée dont le génie – sans le moindre des chichis de ce que j’appelle la «poésie poétique», souvent obscure et prétentieuse, ou bavarde comme les pies des réseaux sociaux -, procède par fulgurants rapprochements, parlant aussi bien de la stupéfaction qu’elle éprouve à la rencontre inopinée d’une fouine au coin d’un fourré ou à la vision de ce vieux lecteur du Coran assis contre le pilier d’une mosquée de Jérusalem filant discrètement des bonbons en papillotes aux gamins pieds nus, des prodiges émaillant les vies de saints hassidim ou d’un chevreuil piégé se débattant dans la jungle amazonienne, de la formation des déserts et des nuages ou de la naissance de tel enfant à longue queue et fentes brachiales au cou semblables à celle du requin qui nous incite à penser que «si l’homme devait appréhender pleinement la condition humaine il deviendrait fou». Et les énumérations d’aligner leurs chiffres avérés, et le rappel d’innombrables faits remarquables ou affolants (140.000 noyés ce jour-là au Bengladesh, etc.) d’alterner avec les statistiques même pas bonnes à soutirer des larmes aux pierres…

De son propre aveu, l’auteure d’Une enfance américaine, de Pèlerinage à Tinter Creek – dont la verve naturaliste évoque si fort le «philosophe dans le bois» Henry Thoreau -, ou encore de la stupéfiante chronique de la conquête de la côte pacifique nord-ouest des States par les puritains amis ou ennemis des Indiens, intitulée Les vivants – fut une enfant si étonnamment étonnée et étonnante que sa propre mère se demandait ce qu’on pourrait jamais en faire dans ce monde…

Et que faire des livres d’Annie Dillard, honneur littéraire d’une nation dont le Président est la honte; que faire de cette bonne fée dans un monde dont le personnage supposé le plus puissant présente tous les traits d’un mufle inculte, terrifiante incarnation d’un empire du vide et du faux?

Simplement ceci: les ouvrir et leur permettre de nous éveiller…

Annie Dillard. Au présent. Traduit de l’anglais (USA) par Sabine Porte. Editions Christian Bourgois, 220p.2001.

***

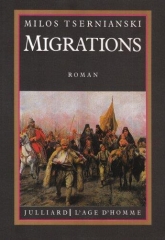

7. Ainsi va toute beauté sur terre

À propos de Migrations de Milos Tsernianski. Première traduction de ce chef-d’œuvre de la littérature serbe : 850 pages d’ un lyrisme et d’ une richesse incomparables. Le roman de l’ exil, de la fidélité, de l’ espoir et de la mélancolie. Reportage en Serbie avec Vladimir Dimitrijevic, en 1987.

Milos Tsernianski (Pierre Omcikous)

Il émane de ce livre une lumière la fois intime et cosmique, chaleureuse et spiritualisée, comme d’une icône orthodoxe. Mais c’est également un poème épique de chair et une fresque romanesque pétrie de chair et de sang que Migrations, de Milos Tsernianski, constituée de deux parties publiées respectivement en 1929 et en 1963 : la chronique des tribulations du peuple serbe au milieu du XVIIIe siècle ou, plus précisément, l’évocation d’un exode massif en Russie auquel participa la tribu des Issakovitch, dont les figures inoubliables se dressent au premier plan plan de la narration.

En outre, outre, par-delà le seul destin des des Serbes, c’est par excellence le roman du déracinement et de la fidélité, de l’errance et de la nostalgie de ceux qui ont été arrachés à leur mère patrie ou des mélancoliques en exil dans ce monde, qui tous aspirent à quelque terre promise.

Or, ce qui c’est distingue premièrement ce roman, c’est son aura, l’empreinte très pure qu’il laisse au cœur, et sa profonde beauté. Sans doute y a-t-il, la littérature, des romans plus géniaux, plus novateurs ou plus éblouissants dans telle ou telle de leurs parties. Mais la beauté de Migrations nous paraît sans égale, qui ne comble pas, au reste la seule exigence esthétique. De fait, le sentiment de plénitude que nous éprouvons à la lecture de ce chef- d’œuvre procède à la fois de sa sensualité terrienne et de ses résonances affectives, où le détail le plus minutieusement observé s’intègre dans l’ensemble comme la pierre scintillante d’une immense mosaïque en mouvement – et de la mélancolie qui l’imprègne, de l’extraordinaire plasticité de sa langue. Et de sa symbolique spirituelle. Il y a, dans Migrations, un alliage subtil et rare d’éléments opposés qui se confrontent et se complètent à la fois.

C’est ainsi que se mêlent l’épique et le poétique, la vérité du chroniqueur et celle du romancier, le froid de l’Univers et le chaud des intimités, les séductions enivrantes et les aspirations inaltérables, la chevauchée des héros et la patience vigilante des mères et des épouses, la gloire des empires et le sacrifice des minorités, l’innocence des purs et la duplicité des malins, le temps des vivants et celui des morts – et c’est à ce jeu de tensions et d’équilibres que ressortit la beauté de Migrations, ressaisie de par l’énergie transfiguratrice de la poésie.

Beauté barbare d’un départ à la guerre : et c’est le formidable première scène du premier livre, où l’on voit le commandant Vouk Issakovitch, sabreur vieillissant sous ses dehors d’auroch, s’arracher à l’étreinte et aux soupirs de sa jeune femme afin de rejoindre son régiment dans les brouillards fantomatiques de l’aube danubienne. Beauté fatale de Daphina, séduisante en ses atours de princesse gitane, mais humiliée par Vouk, et se consolant, pour leur malheur à tous, dans les bras du disgracieux Archange, son beau-frère le négociant. Beauté terrible de la guerre à la veille des batailles ou dans l’hallucination du combat. Beauté même de ces visions de néant : « Ils ont vagabondé comme des mouches sans tête, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dormi pour, finalement, enjambant le vide, courir à grands pas vers la mort, selon le bon vouloir et pour le compte des autres ». Et déjà le rêve d’une terre plus accueillante illumine la fin de ce premier livre, et quelle promesse de beauté c’est encore…

Beauté de la créature. avec ses qualités individuelles et ses ombres aussi. Beauté des femmes de Migrations, de l’amante enjôleuse à celle qu’on n’a pas su aimer, ou à cette autre demeurant inatteignable.

Beauté plus fruste des Issakovitch. de Et voici l’irradiante figure de Pavle dont l’éclat, resplendissant tout au long du deuxième et du troisième livre, n’est jamais entamé, mais au contraire humanisée par les termes mordants que lui valent son allure et ses attitudes. Combien nous l’aimons ainsi, cet échalas plein d’orgueil, ce paon ombrageux, cet ours perdant tous ses moyens devant les femmes mais narguant les puissants de ce monde, et combien nous aimons, aussi, la candeur mal dégrossie de ses trois cousins : Petar le jeune faraud, Yourat le bon vivant et Trifoun le simple en proie au démon de midi. Beauté de ces soudards au bon cœur, sanglés dans leurs uniformes de poupées rococo, floués plus souvent qu’à leur tour et qui mourront pour la gloire d’empires ingrats, sans sépultures connues. Et miracle cependant que tout cet arroi de joies et de peines s’élève et converge dans la lumière au lieu de se disperser en cendres sous le ciel rampant de l’amertume et du ressentiment. Beauté de tant de souvenirs comme incorporés notre mémoire.

Tel fut le grand cercle parcouru par Vouk Issakovitch durant sa dernière campagne, du printemps 1744 à l’été 1745. Souvenir d’une sorte de cauchemar éveillé, jusqu’en Lorraine, avant que Vouk ne ramène ses braves dans leurs masures de Tserna Bara.

Et, pendant ce temps, ce fut la mort de Daphina. Ce fut ensuite, dix ans plus tard, la migration des Issakovitch entraînés par Pavle, fils adoptif de Vouk, accomplissant le rêve que nourrissait celui-ci de fonder une Nouvelle Serbie par-delà les Carpates.

Souvenir du défi de Pavle, se dressant contre l’émissaire de Vienne chargé de de signifier aux Serbes la volonté l’impératrice de les établir comme sujets paysans et de les sépultures connues. Et miracle cependant que tout cet arroi de joies et de peines s’élève et converge dans la lumière au lieu de se disperser en cendres sous le ciel rampant de l’amertume et du ressentiment. Il est vrai que, après les avoir finalement accompagnés les et aimés, nous verrons les protagonistes perdre dans la poussière des bilans d’archives évoquant les généalogies légendaires de l’Ancien Testament ou de quelque Livr des Morts. Mais leurs visages nous resten et, de même que la langue serbe aura sensemencé la terre russes de ses graines verbales,, le nom des isskovitch nous riendra lieu dlsormais de signe de reconnaissance,Beauté de tant de souvenirs comme incorporés à notre propre mémoire…

Ce fut le grand cercle parcouru par Vouk issakovitch durant sa dernière ca,mpagne du printemps 1744 à l’été 1745. Souvenir d0une sorte de cauchemar éveillé , jusqu’en Lorraine, aavnt que Vouk ne ramène ses braves dans leurs masures de Tserna Bara.

Et pendant ce temps, ce fut lamort de Daphnia. Ce fut ensuite, dix ans plus tard, la migration des Issakovitch, entraînés par Pavle, fils adoptif de Vouk, accomplissant le rêve de celui-ci de fonder une Nouvelle Serbie par delà les Carpates.

Souvenir du défi de Pavle, se dressant contre l’émissaire de Vienne chargé de signifier aux Serbes la volonté de l’impératrice de les établir comme paysans et de les convertir au catholicisme, arpates. convertir dans au la catholicisme. Sur quoi ce fut, dans la prison où Pavle s’en alla croupir, l’apparition en songe de sa jeune femme morte en couches et dont il découvrit soudain qu0il n’avait jamais su l’aimer de son vivant. Souvenir de cette révélation, et de la fuite de Pavle sur chevaux fous. Ce fut tout ce que Pavle raconterait plus tard aux siens ses tractations à Vienne, dans un monde futile et corrompu, les missions dont le chargea l’ambassa-deur de Russie et la suite de ses démarches à Tokay.

Ce fut aussi ce qu’il tairait à sa tribu ses amours ancillaires et sa rencontre d’une certaine Eudôxie aux charmes évoquant Rubens. Souvenir, aussi, de la Monténégrine aux yeux verts rencontrée dans un lazaret et qu’il ne retrouva que pour la perdre à jamais. Et du côté de la tribu, pendant ce temps-là, ce furent des chamailleries à n’en plus finir. Enfin, ce fut la migration, le passage des Carpates dans une féerie automnale faire à chanter une pierre, et ce fut l’hiver, Pavle cinglant sur Kiev en traîneau, et l’inimaginable printemps de Russie et là-bas, dans la mer infinie où s’était déversé le fleuve des Serbes, ce furent d’autres humiliations, d’autres désillusions et le rêve probable, un jour, d’autres migrations…

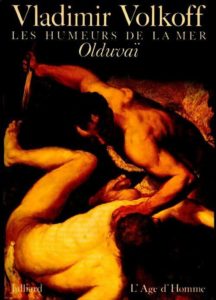

Milos Tsernianski (Crnjanski) Migrations. Editions L’Age d’Homme/Julliard, 1986. Traduit du serbo-croate par Vélimir Popovic. Introduction de Nikola Milosevic.

Sur les traces des Issakovitch

De la colline surplombant la petite ville de Verchats, la frontière roumaine du Banat yougoslave, nous découvrons une vaste plaine qui se perd dans les brumes d’automne. Â moins d’une journée de cheval, au nord, se trouve Temichvar, l’ancienne Timisoàra, la petite Vienne d’où partirent les Issakovitch. Mais nous ne verrons pas les acacias qui frémissaient sur la mahala, le quartier turc de jadis. En revanche, nous étions hier sous les acacias des bords de la Drina aux galets multicolores. Et là, nous avons rencontré le dernier des Issakovitch, la soixantaine recuite et l’air matois, en jeans…

Le même jour, du côté de Tserna Bara, le camarade-président du Parti local recevait, l’œil fuyant sous l’effigie de Tito, l’apatride Vladimir Dimitrijevic, ennemi du peuple de naissance, exilé notoire et néanmoins éditeur de la première traduction française de Migrations.

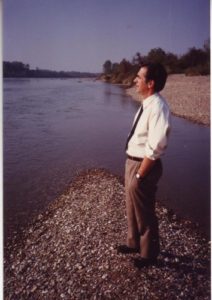

Photo JLK: Vldimir Dimitrijevic sur les bords de la Drina, en 1987

Or, d’une tournée de raki l’autre, de tel jardin merveilleux au club des écrivains de Belgrade où surgit tout coup la figure fellinienne du cinéaste Alexandre Petrovic nous annonçant le prochain tournage de Migrations, en coproduction yougoslave, ou des hauteurs de la Fruska Gora, chère à Trifoun Issakovitch, au monastère de Studenitsa, haut lieu des origines de la nation et de la culture serbes, nous pensions à cet immense brassage de sang et de larmes, et d’espoir et de foi, qui amarqué cette terre meurtrie, dépecée et recousue, envahie et reconquise. Et tout l’heure, assistant la rencontre de notre ami l’éditeur et de l’évêque du Banat en son petit palais austro-hongrois un personnage imposant, en dépit de sa jeunesse, aux yeux de mystique et connu dans tout le pays pour son intelligence et ses terribles exigences en matière de desserts nous ne pouvions qu’associer, l’alliance de ces deux regards frères, celui de cet autre exilé que fut Milos Tsernianski, qui écrivit une partie de son chef-d’œuvre à Londres et mourut de tristesse à Belgrade, en 1977.

À charge pour nous de témoigner à notre tour, à ces hommes de courage et de cœur, notre reconnaissance…

Portrait de Milos Tsernianski: Pierre Omcikous.

Photo JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987

***

8. Les merveilles d’Alice

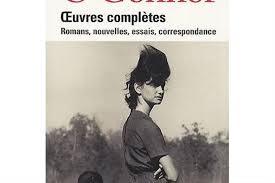

Le dernier recueil traduit de la grande nouvelliste canadienne, Trop de bonheur, est aussi le meilleur. Le Nobel a révélé une oeuvre majeure en consacrant une dame de coeur.

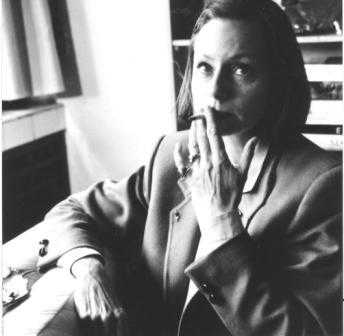

Alice Munro (1931-2024) est sans doute l’une des plus remarquables nouvelliste de la littérature mondiale actuelle, très justement récompensée par le Prix Nobel de littérature 2013.

Le triple mérite de celui-ci fut de consacrer une femme, Canadienne anglaise donc un peu décentrée, et cantonnée dans le genre de la nouvelle assez peu prisé, surtout en langue française.

Parfois comparée à celles de Tchékhov ou de Raymond Carver, l’oeuvre d’Alice Munro est à vrai dire d’une totale originalité, tant par sa perception du monde que par sa poésie hyperréaliste.

Divorce, avortement, émancipation des moeurs, destinées personnelles sur fond de tragédies collectives, femmes en fuite, familles éclatées et recomposées: il y a de tout ça dans ces nouvelles dont le plus surprenant est leur façon de nous situer dans le temps. Que sommes-nous devenus avec les années ? Telle est la question qui revient à tout moment chez Alice Munro, dont le réalisme hypersensible, extrêmement attentif à l’intimité de chacun, va de pair avec le sentiment que nos vies, à tout moment, peuvent bifurquer et se refaire, sans aucune règle.

Alice Munro avait passé le cap de ses 78 ans lorsqu’elle publia Trop de bonheur, rassemblant dix nouvelles plus étonnantes les unes que les autres.

Le recueil s’ouvre sur le récit insoutenable de Dimensions, nous confrontant à une folie meurtrière. La figure du psychopathe est très présente dans la littérature contemporaine. Or les gens on beau parler de « fou criminel » à propos de Lloyd, le père de ses trois enfants: la narratrice voit surtout en lui un « accident de la nature » et continue de lui rendre visite dans l’institution où il est incarcéré. De ce triple infanticide évoqué en cinq lignes quant aux faits précis, la nouvelliste tire un récit d’une trentaine de pages modulant le point de vue de Doree, qui continue de rester attachée à celui qui est taxé de « monstre » par son entourage, sans lui céder en rien pour autant.

Dans Trous-profonds, Alice Munro revient sur un thème qu’elle a souvent traité: la fuite et la disparition d’un proche, retrouvé des années plus tard. Or cette histoire d’un ado surdoué, accidenté en ses jeunes années, jamais vraiment reconnu par son père à l’ego envahissant, et qui s’éclipse pendant des années après avoir plaqué ses étude sans crier gare, reflète quelque chose de profond de notre époque, qu’on pourrait dire le désarroi des immatures de tous âges.

Sans préjugé doloriste, Alice Munro est extrêmement sensible aux êtres fragilisés d’une façon ou de l’autre, comme il en va du narrateur de Visage, rejeté par son conosaure de père du fait de la tache de vin qui marque son visage. Or le vrai thème de cette nouvelle, également récurrent, touche à une passion enfantine jamais avouée. Sans complaisance, la nouvelliste lève ainsi le voile sur les secrets de tous les âges (comme dans Jeu d’enfant) et de tous les milieux, sans jamais faire du « social » ou du « psy », juste à fleur de sentiments.

Alice Munro va partout, pourrait-on dire, dans tous les milieux, à tous les étages de la société, sans aucun préjugé. Peu d’écrivains parlent si librement et si naturellement de la sexualité, sans une once de provocation.

Comme un Tchékhov, la nouvelliste ne démontre rien: elle montre. Au lecteur ensuite de conclure…

Dans la merveilleuse nouvelle intitulée Bois, nous voici dans foulée d’un menuisier-ébéniste qui va choisir ses arbres dans la forêt, évoquée avec un souffle et une connaissance technique et poétique rappelant Jack London.

Ou nous voilà, avec Trop de bonheur, remonter le courant de l’Histoire à la rencontre d’un extraordinaire personnage féminin. En concentré romanesque de cinquante pages, inspiré par le personnage réel de Sofia Kovalevskaïa, mathématicienne et romancière, Alice Munro retrace une destinée de femme libre et sa fin bouleversante. Une fois de plus, comme dans la dizaine de recueils traduits à ce jour, s’exerce son prodigieux don d’observation reliant sans cesse le moindre détail à l’ensemble, sensible en même temps au tragique de la condition humaine et au comique de la vie, et trouvant à tout coup une nouvelle manière de raconter.

Alice Munro. Trop de bonheur. Traduit de l’anglais (Canada) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso. L’Olivier, 2013, 215.

***

9. L’emmerdeur vital

Thomas Bernhard en ses récits et autres proférations.

Quel plus grand bonheur, me dis-je ces jours, quelle plus allègre perspective que celle de se replonger dans la prose effrénée de Thomas Bernhard, quel plus beau rendez-vous chaque matin, pour faire pièce aux relents de désespoir de l’éveil, de se faire secouer de bonne rage tonifiante par l’énergumène ?!Voici donc 942 pages rassemblant en un volume onze des récits que TB disait lui-même «autobiographiques», où l’on se doute que le pacte du genre est plus ou moins tenu, à savoir L’Origine, La Cave, Le Souffle, Le Froid, Un enfant, Oui, L’imitateur, Les Mange-pas-cher et Le neveu de Wittgenstein, plus deux inédits (Trois jours et Marcher), plus un entretien avec André Müller, plus une première préface excellente de Jean-Marie Winkler, plus la non moins éclairante introduction de Bernard Lortholary au recueil repris de la collection Biblos, plus un dossier bio-historique complémentaire assorti de nombreuses illustrations – bref de quoi rugir de mécontentement radieux.

À ce propos, Hugo Loetscher, l’un de nos meilleurs auteurs alémaniques, me disait un jour : « Jawohl, c’est clair, Thomas Bernhard est un grand écrivain, mais je souris quand même à l’idée de ce type se retrouvant tous les matins devant son miroir et se disant: «Maintenant, je vais me mettre en colère !»

Or, avant toute chose, il faut se jeter sur le texte initial intitulé Trois jours, lié à la préparation d’un film consacré à TB, où celui-ci lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes par lesquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, «et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ».

Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ «en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit».

Quelqu’un qui écrit. On entend : quelqu’un, mais on n’entend pas qu’il écrit, parce qu’on est dedans, à la cave, dans le souffle, dans le corps de l’esprit mortel, au rythme de son pied vif qui bat la mesure, dans son âme exécrant d’amour, et c’est parti pour la musique…

Depuis Céline et Faulkner et Thomas Wolfe et Walser il n’y a pas au monde une musique pareille, un pareil souffle, une pareille voix.

J’ai mis un certain temps à voir toute la mélancolie et la pureté, toute la douleur et le sérieux de Thomas Bernhard, agacé par la secte de ses adulateurs aussi pâmés que les adulateurs de Robert Walser et Céline et Faulkner, et je ne crois pas être un inconditionnel pour autant de TB: son théâtre et sa poésie ne me touchent pas du tout autant que sa prose, et dans sa prose bien de ses romans me semblent forcés par moments, à tout le moins inégaux, alors que les récits «autobiographiques» me prennent par la gueule et ne me lâchent pas avant de me ramener à ma propre solitude et à ma rage et à ma haine du crayon et de la plume, au poids du monde et au chant du monde…

Dans la vrille de Maîtres anciens.

C’est un peu l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours que cette narration entortillée de Maîtres anciens, au fil de laquelle un type nous raconte ce que pense un autre type qu’il admire, à propos d’un peu tout.

Le narrateur est un chercheur un peu en retrait, qui se nomme Atzbacher et aurait probablement des choses à dire et publier, mais qui se tait pourtant, préférant parler de ce qui lui en impose et qu’il respecte.

Tout de suite alors Atzbacher s’efface devant Reger, le vieil homme avec lequel il a rendez-vous au Musée d’art ancien (Kunsthistorisches Museum) de Vienne à 11 heures et demie du matin, et qu’il attend d’aborder comme il est arrivé avec une heure d’avance, tout le livre s’inscrivant dès lors dans cette heure d’attente.